| Français | English | Español | Português |

Dernière mise à jour : 05/09/2021 | Português |

Première partie / Rage et incendies 2018

« J’ai arrêté l’école en primaire, mais je savais déjà tirer à la kalachnikov. On s’entraînait dans le quartier »

Un habitant de Bassora, ancien milicien

Depuis l’écrasement de l’État islamique (EI) à l’automne 2017, l’actualité irakienne est régulièrement ponctuée d’épisodes de manifestations et d’émeutes sur fond de revendications sociales de base (pour l’accès à l’électricité et à l’eau potable, et des emplois) et de dénonciation de la corruption du personnel politique.

Ce contexte de paix et de concorde nationale enfin retrouvées ouvrait pourtant une période particulièrement favorable pour amorcer des réformes et tenter de répondre à l’immense attente sociale de la population. Un précieux capital politique que le gouvernement a dilapidé en quelques mois par une inaction intense. Colère et frustration des populations sont, une fois de plus, sans bornes ; les efforts et sacrifices consentis pendant la guerre contre le califat ont été vains. Au fil des mois, les vagues de mobilisation, la violence et la détermination des manifestants semblent croissantes ; émeutes, incendies et affrontements avec les forces de l’ordre secouent toujours davantage le pays. Jusqu’à ce mois d’octobre 2019, où le mouvement de protestation entre dans une nouvelle phase, d’une plus grande ampleur, mais avec des pratiques différentes. Si le gouvernement est plus que jamais sur la sellette, on sait en revanche que l’État, lui, sera préservé.

Un pays en ruine

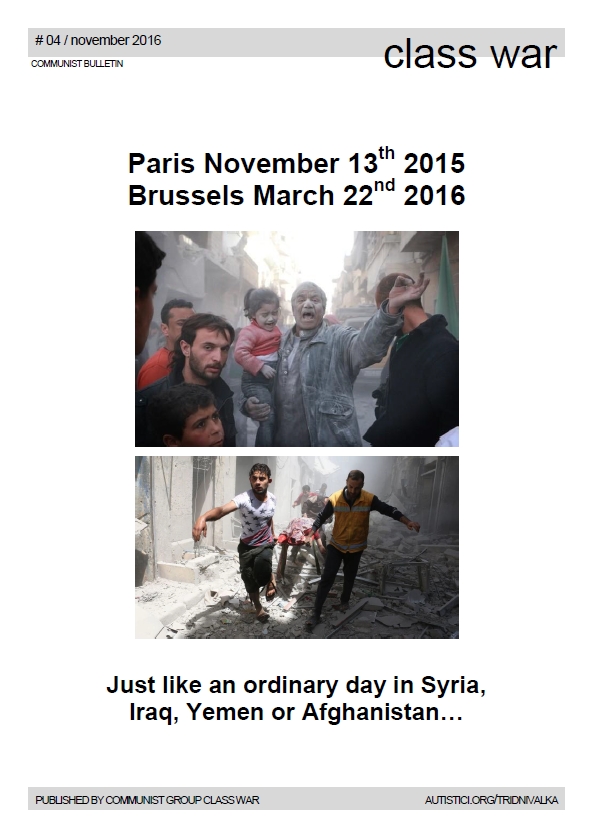

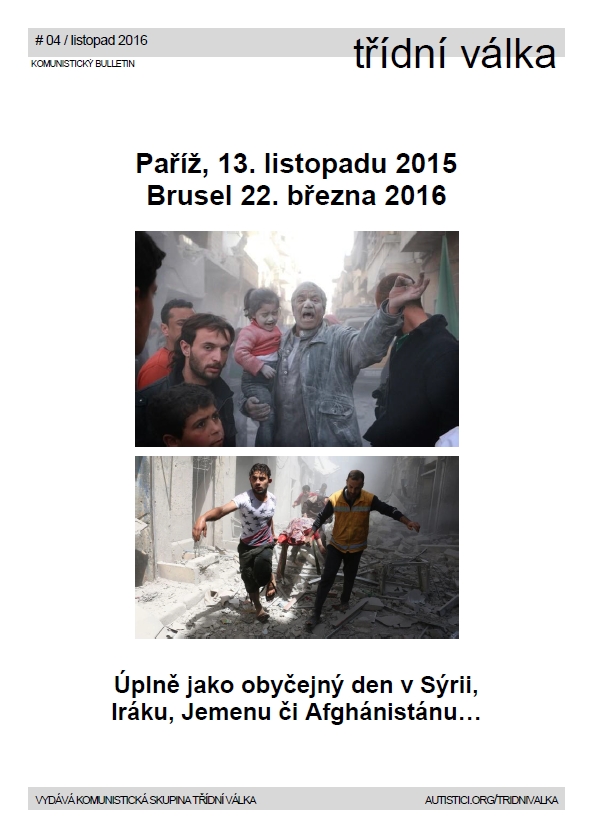

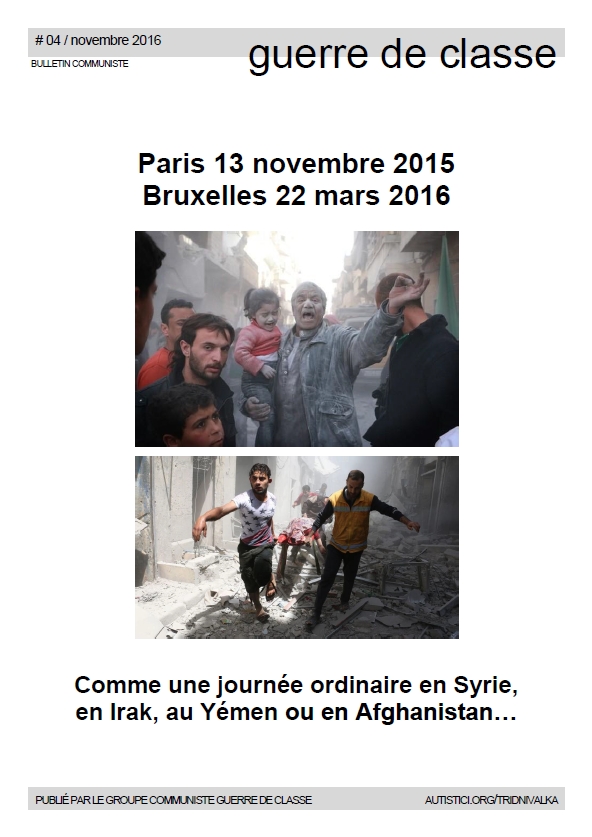

Guerre après guerre, ruines sur ruines. De 2014 à 2017, c’est la moitié nord de l’Irak, à majorité sunnite, qui est une nouvelle fois ravagée par des combats, d’abord par sa fulgurante conquête menée par l’EI (qui s’arrête à 100 km au nord de Bagdad), puis par sa très lente libération.

Le coût des destructions liées à ce conflit est, en janvier 2018, évalué par la Banque mondiale à 45,7 milliards de dollars. Dans certaines zones, tout est détruit, des villes sont presque entièrement rasées, dans d’autres il ne subsiste aucune infrastructure. Seules 38 % des écoles du pays sont, par exemple, encore debout, et à peine la moitié des hôpitaux. Une ville comme Mossoul n’a été « libérée » de l’EI qu’en contrepartie de 8 millions de tonnes de gravats et de centaines de milliers de déplacés.

L’économie du pays n’a évidemment pas été épargnée, notamment le secteur, essentiel, des hydrocarbures, qui représente 88 % des ressources budgétaires, 51 % du PIB et 99 % des exportations du pays. L’Irak reste néanmoins deuxième producteur de pétrole brut au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), après l’Arabie saoudite, avec une production moyenne de 4,5 millions de barils par jour. Certaines infrastructures ont particulièrement souffert, par exemple la raffinerie de Baiji, la plus importante du pays, qui ne redémarre partiellement qu’au printemps 2018. L’Irak doit depuis plusieurs années importer des produits raffinés (dont du carburant), du gaz et de l’électricité des pays voisins, en particulier de l’Iran. Les trois quarts des infrastructures hydrauliques et la moitié des centrales électriques sont en effet détruites. En fonction des régions, les Irakiens ne reçoivent que cinq à huit heures d’électricité par jour, et les pénuries d’eau potable sont chroniques ; à Bagdad par exemple, un quart des habitants n’ont pas accès à l’eau potable.

La production agricole a elle aussi chuté, notamment du fait des destructions des systèmes d’irrigation, ce qui accentue un phénomène d’exode rural déjà endémique.

En 2018, le taux de chômage s’élève officiellement à 23 % en Irak, mais il atteindrait 40 % chez les jeunes (les moins de 24 ans représentent 60 % de la population). En fait, il y a assez peu de travail en Irak. Le premier secteur économique, le pétrole, fournit en définitive peu d’emplois, d’autant que les compagnies étrangères embauchent de nombreux migrants asiatiques (jugés plus dociles et corvéables que les travailleurs locaux). Le secteur privé reste faible, et en réalité il n’y a que deux branches d’activité qui procurent des emplois à la population : tout d’abord la fonction publique, qui compte cinq millions de fonctionnaires (retraités compris) contre un demi-million en 2003 ; ensuite le secteur de la violence, l’armée irakienne comptant environ 200 000 hommes, et les Hachd al-Chaabi, unités de mobilisation populaire (UMP), autour de 100 000. Ces dernières, coalition d’une cinquantaine de milices majoritairement chiites, recrutent énormément en 2014 après la fatwa du Grand ayatollah Ali al-Sistani ordonnant la mobilisation contre les troupes de l’EI. Répondent à cet appel des dizaines de milliers de volontaires (pour la plupart chômeurs), dont un tiers sont issus de la province de Bassora. Des milliers y trouvent la mort, et beaucoup reviennent blessés, parfois amputés. La fin de la guerre contre l’EI n’entraîne qu’une démobilisation partielle de ces effectifs ; un milicien rendu à la vie civile, c’est pour une famille une source de revenus de moins et une bouche de plus à nourrir.

Au Koweït, en février 2018, lors d’une conférence sur la reconstruction du pays, alors que le gouvernement irakien demande plus de 88 milliards de dollars, la communauté internationale ne lui en promet qu’environ 30 milliards sous forme de crédits et d’investissements (en particulier la Turquie, le Koweït, l’Arabie saoudite et le Qatar). Mais, du fait d’une corruption exceptionnelle, parmi les plus fortes au monde, on sait qu’une partie de l’aide internationale – tout comme une partie de la rente pétrolière – disparaît dans les poches des politiciens locaux ; les gouvernements successifs auraient, depuis la chute de Saddam Hussein, en 2003, détourné près de 410 milliards d’euros, soit deux fois le PIB du pays.

Pour couronner le tout, l’Irak en guerre ayant fait connaissance avec la dette, le pays passe, en 2016, un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et, en échange de prêts, s’engage à prendre des mesures d’austérité (baisse du nombre des fonctionnaires, augmentation du prix de l’électricité, augmentation des taxes de douane et des impôts sur le revenu, etc.).

On le voit, en Irak, les années de libération et de reconstruction ont peu de chance d’être un jour qualifiées de glorieuses. Déception, frustration et colère des habitants paraissent aussi grandes qu’avant l’épisode califal ; soit parce qu’ils n’en retirent en réalité aucun bénéfice (anciens combattants ou civils ruinés ou déplacés), soit qu’ils ont une fois de plus tout perdu (partisans de l’EI, sunnites humiliés par l’occupation chiite). On semble revenu au statu quo ante. Ou pire.

Les prémisses de la révolte (2011-2015)

Lors des printemps arabes de 2011, des milliers d’Irakiens descendent dans les rues de nombreuses villes pour exprimer à leur tour leur colère contre un régime (déjà) corrompu et des conditions de vie (déjà) déplorables. Le mouvement est rapidement et violemment réprimé par le Premier ministre Nouri al-Maliki au prix de dizaines de morts. La situation sécuritaire semblant, à tous les niveaux, définitivement rétablie, les troupes américaines quittent le pays à la fin de l’année. Par la suite, les provinces sunnites connaissent de nouveaux épisodes de protestation, et les réponses qu’y apporte le gouvernement sont identiques, policières. De quoi enrichir le terreau de la croissance de l’EI, et expliquer qu’une partie de la population l’accueille en 2014 en libérateur.

Malgré la guerre, des manifestations populaires contre la corruption, soutenues par une partie du clergé chiite, éclatent à Bagdad ; en juillet 2015, elles sont principalement encadrées par les partisans du tonitruant Moqtada al-Sadr. Mais, dans le sud du pays, à Bassora et à Kerbala, ce sont surtout les coupures de courant à répétition qui font descendre les habitants dans la rue. Pour calmer les esprits, le Premier ministre Haïdar al-Abadi, en poste depuis 2014, se contente de promettre des réformes… qui ne viennent pas. La colère des Irakiens explose à nouveau de février à mai 2016 ; la « zone verte », périmètre ultra-sécurisé de Bagdad abritant les bâtiments officiels, est même brièvement envahie, et le Parlement, occupé par les manifestants sadristes. En février 2017, une nouvelle tentative d’occupation se solde cette fois-ci par un échec, quatre morts et des dizaines de blessés. En face de la « zone verte », sur la rive opposée du Tigre, la place Tahrir devient un lieu symbolique de la contestation ; on y voit désormais, généralement le vendredi après la prière, des poignées de militants et de protestataires se réunir, brandir des pancartes et tenir des meetings. Mais l’épicentre de la révolte prolétarienne se situe plus au sud.

Venise à la dérive

La province du Sud-Est compte environ cinq millions d’habitants, mais sa capitale, Bassora, en regroupe à elle seule trois à quatre millions. En théorie, il s’agit de l’une des régions les plus riches du pays (sinon de la planète), puisque près de 80 % du pétrole irakien en est extrait (soit davantage qu’au Koweït voisin). L’agglomération abrite une importante activité pétrochimique et, dans sa banlieue, les seuls ports irakiens donnant sur le Golfe persique, dont celui, en eau profonde, d’Oum Qasr (à 50 km plus au sud).C’est depuis ce point, complètement saturé, que les marchandises (notamment les denrées alimentaires) entrent en Irak et que sont exportés journellement des millions de barils de pétrole. De nombreux investisseurs étrangers sont présents dans la ville (par exemple des compagnies maritimes françaises ou italiennes), et les études pour de nouvelles infrastructures industrielles et logistiques ne manquent pas. Ni d’ailleurs les projets immobiliers pharaoniques qui semblent les plus délirants : construction d’hôtels cinq étoiles, habitations haut de gamme, centres commerciaux, quartier d’affaires avec la plus grande tour du monde (230 étages) ; de quoi – espèrent certains – rivaliser avec Dubaï. En attendant, l’activité économique réelle rapporte chaque jour des millions à l’État irakien, presque rien à la région, et encore moins à ses habitants.

La province de Bassora a longtemps été une zone agricole de première importance, réputée pour ses palmiers dattiers. L’estuaire du Chatt Al-Arab, qui connaissait une richesse écologique et une agriculture luxuriante, s’est transformé en enfer écologique, ravagé par des dizaines d’années de guerre, de bétonisation et de pollution industrielle – avec une incidence ad hoc de cancers pour sa population. Mais, pire, entre l’élévation du niveau de la mer du fait du réchauffement climatique et la baisse du débit des fleuves due à une irrigation intensive (construction de barrages en Turquie et en Iran, gaspillage en Irak), on assiste aujourd’hui à une salinisation croissante des terres et des nappes phréatiques.

« Quelques mauvaises herbes parsèment le lopin de terre craquelé. « Autrefois, tout était très vert ici. Je faisais pousser des légumes, du fourrage pour mes animaux, des dattes et des pommes. » Avec ses quatre hectares de terres, son troupeau d’une trentaine de moutons et ses quelques vaches, ce fermier pouvait gagner jusqu’à 25 millions de dinars par an (environ 20 000 €). « Mais cette année, j’ai tout perdu. Rien ne poussera. J’ai trois enfants à nourrir, alors pour survivre, je vends mes bêtes. » Face à la pénurie d’eau douce, ce sexagénaire doit désormais remplir leurs abreuvoirs avec des bouteilles d’eau. »

Récemment, le gouvernement a dû interdire les cultures trop consommatrices en eau douce telles que celles du maïs et du riz. Cela contribue, tout comme les expropriations de paysans pour l’extension des infrastructures pétrolières, à un important exode rural qui nourrit les bidonvilles et les quartiers informels de la banlieue de Bassora. La population de la ville s’est ainsi accrue de plus d’un million d’habitants depuis 2003. Le « rythme de la création d’emplois » n’a évidemment pas suivi, et le tiers de la population vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 2 dollars par jour.

Les majestueux canaux de la ville qui l’avaient autrefois fait surnommer « la Venise du Moyen-Orient » ont désormais l’air d’égouts à ciel ouvert et de décharges flottantes. Ses habitants n’ont pas, ou très peu, accès à des services publics de base tels que l’eau courante, l’électricité, ou la gestion des déchets. Pour tenter de résoudre ces problèmes, le gouvernorat de Bassora a directement signé des accords avec les pays voisins. Le Koweït fournit ainsi quotidiennement du carburant aux centrales électriques irakiennes, mais c’est d’abord par crainte de voir des vagues de migrants traverser sa frontière. L’approvisionnement électrique en provenance d’Iran est, lui, soumis à des aléas tels que les sanctions américaines ou les difficultés de paiement. Quant à l’Arabie saoudite, qui souhaite pourtant contrer l’influence de Téhéran, elle s’est pour l’instant contentée de promesses.

Les habitants de Bassora ne se résignent pas pour autant, mais il est vrai que la région conserve les traces d’une tradition de lutte, notamment syndicale, et que par le passé l’influence des mouvements politiques marxistes y a été très importante. Le chiisme politique irakien s’en est lui-même imprégné dans la deuxième moitié du XXe siècle (pour contrer l’influence communiste), s’appuyant notamment sur le vernis pro-justice sociale dont est pourvue cette religion. Une insurrection comme celle de 1991, contre le régime de Saddam Hussein, reste dans beaucoup de mémoires, quasi mythique. La capitale provinciale n’est donc pas, on le comprend, réputée pour sa stabilité sociale, les manifestations y font d’ailleurs partie du quotidien.

Les émeutes de juillet / L’électricité

L’actualité irakienne de l’été 2018 aurait dû être dominée par les rebondissements politiques à la suite des élections législatives du mois de mai. De ce scrutin, qui a connu une abstention record dépassant 55 %, ne débouche qu’un Parlement éclaté où aucune majorité claire n’apparaît.

En tête des suffrages arrive la coalition Sayirun (En Marche), que l’on pourrait qualifier de populiste et nationaliste ; il s’agit d’une alliance inédite des partisans chiites du souverainiste Moqtada al-Sadr et du modeste Parti communiste irakien (ce dernier n’a toutefois que 2 députés sur les 54 élus de la coalition).

En deuxième position, on trouve l’Alliance Fatah (Alliance de la conquête) ; chiite orthodoxe et s’inspirant politiquement du modèle iranien, elle est dirigée par Hadi al-Ameri ; branche politique des UMP, elle tire sa légitimité de sa participation active à la lutte contre l’EI.

La formation du Premier ministre Al-Abadi, le parti islamique Al-Dawa, n’arrive quant à elle qu’en troisième position.

Si, a priori, ces blocs politiques semblent peu conciliables, au moins deux d’entre eux doivent s’associer pour pouvoir désigner un Premier ministre et se partager le pouvoir ; c’est d’autant plus complexe qu’ils doivent respecter les quotas ethno-confessionnels dans la répartition des postes et, enfin, n’incommoder ni Téhéran, ni Washington. C’est après un mois de négociations et de revirements spectaculaires que la première étape semble passée : un accord pour la formation d’un gouvernement est enfin noué entre Haïdar al-Abadiet Moqtada al-Sadr.

Mais, tandis que dans les palais climatisés de la « zone verte » les politiciens bataillent désormais fébrilement pour l’attribution de ministères, les habitants de Bassora sont, eux, confrontés à la plus grave crise hydraulique qu’ait connue l’Irak, ainsi qu’à d’effrayantes vagues de chaleur. Avec des températures dépassant les 50 °C, ventilateurs, climatiseurs et réfrigérateurs deviennent plus qu’essentiels. Encore faut-il avoir de l’électricité. Et voici que le 6 juillet, pour cause de factures impayées, l’Iran ferme tout bonnement plusieurs lignes électriques, notamment celle qui alimente Bassora. Les prolétaires, constatant que la solidarité chiite a des limites, doivent se replier sur leurs sempiternels générateurs, coûteux et polluants. Quant aux autorités irakiennes, elles ne trouvent pas d’autre solution que de demander aux habitants… de faire des économies d’énergie.

Deux jours plus tard, le dimanche 8 juillet, une manifestation d’un genre assez courant a lieu en périphérie de Bassora : quelques dizaines de personnes bloquent une route menant aux champs pétrolifères de West Qurna-2 (exploités par la compagnie russe Lukoil) et de West Qurna-1 (exploités par Exxon Mobil), empêchant ainsi les employés d’accéder aux sites. Elles espèrent ainsi obtenir quelques embauches, mais la situation dégénère, et un manifestant est abattu par les forces de l’ordre. À ce moment, personne ne sait que cet événement va mettre le feu aux poudres.

Il semble que tout d’abord les cheikhs tribaux locaux cherchent à obtenir justice et réparation, puis ils reçoivent le soutien d’autres tribus. Les manifestations reprennent le mardi suivant. Le lendemain, des protestataires tentent de pénétrer dans des installations pétrolières proches de Bassora, affrontent les forces de sécurité et incendient des bâtiments à l’entrée du site. La tension est telle que les compagnies pétrolières étrangères ordonnent l’évacuation de leurs cadres.

Les deux jours suivants, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du sud du pays (Bassora, Nassiriya, Nadjaf, Samawa et Kerbala) et jusqu’à Bagdad. Dans bien des cas, les protestataires tentent de bloquer des routes économiquement stratégiques, desservant par exemple des champs pétroliers, des postes-frontières (pour empêcher le passage des camions), des aéroports ou encore le port d’Oum Qasr. Des bâtiments officiels sont occupés. Il y a dans plusieurs villes des affrontements avec la police et des blessés.

Le vendredi 13, le Premier ministre Haïdar al-Abadi se rend à Bassora, où il rencontre des responsables militaires, politiques, tribaux et économiques et tente de calmer la population en annonçant (sans plus de précision) qu’il va débloquer « les fonds nécessaires » pour la ville. À l’occasion du prêche du vendredi, le Grand ayatollah Ali al-Sistani, fidèle à son tiède équilibrisme, apporte son soutien aux manifestants, mais leur demande d’éviter les désordres et les destructions. Pourtant, à la nuit tombée, des émeutes éclatent dans plusieurs villes ; les protestataires, bien que très respectueux de leur religieux, choisissent d’ignorer ses recommandations et, au contraire, prennent pour cible les bâtiments officiels, les locaux des partis politiques et des milices (exception faite des organisations sadristes), et tentent même parfois de les incendier. Les combats avec les forces de l’ordre font rage toute la nuit ; huit manifestants sont tués. Pendant toute la semaine qui suit, ces manifestations se répètent et s’étendent à d’autres provinces du sud du pays.

Que veulent ces manifestants ? Avant tout de l’eau, de l’électricité, de meilleurs services publics et des emplois. Un homme de 25 ans, diplômé de l’université de Bassora, déclare : « Nous voulons des emplois, de l’eau potable et de l’électricité. Nous voulons être traités comme des êtres humains et non comme des animaux. » Un autre, employé de 29 ans, affirme : « Les gens ont faim et vivent sans eau ni électricité. Nos demandes sont simples : plus d’emplois, des structures de dessalement de l’eau et la construction de centrales électriques. » À ces revendications basiquement matérielles, les manifestants ajoutent une dénonciation, vague mais virulente, de la corruption et de tous ces « voleurs » qui dirigent le pays ; des slogans un peu plus explicitement politiques font aussi leur apparition, tels que « Le peuple veut la chute du régime ! ».

Au fil de la semaine, la colère exprimée prend aussi des tonalités souverainistes, et les manifestants crient désormais aussi : « Iran dehors ! Bagdad libre ! » Les partis chiites, au pouvoir depuis des années, sont en effet associés à un Iran dont l’emprise sur le pays paraît tentaculaire, et les symboles de la république islamique (très présents dans la sud du pays) servent d’exutoire à la rage des émeutiers : par exemple, des banderoles et panneaux en hommage à Khomeiny (fondateur de la République islamique d’Iran) sont incendiés.

Qui sont ces manifestants ? Il s’agit tout d’abord d’hommes, exclusivement ; surtout des jeunes (parfois très jeunes), prolétaires pauvres et chômeurs parmi lesquels de jeunes diplômés (les moins de 35 ans représentent 70 % de la population). Les manifestations sont assez spontanées, elles ne répondent à l’appel d’aucun parti ou syndicat, aucun chef ou leader n’en émerge, et, même si localement les rassemblements peuvent être initiés par des militants ou des cheikhs tribaux, ils deviennent vite incontrôlables. La mobilisation ne semble au départ concerner que les chiites (qui représentent tout de même 60 % de la population), les régions du pays et les quartiers de la capitale où ils sont majoritaires, mais on s’aperçoit vite qu’elle dépasse en réalité les clivages communautaires, que des sunnites y participent, et que certaines régions mixtes sont à leur tour atteintes.

Depuis le début, la colère des manifestants vise l’élite politique et ses symboles, et les sièges de l’autorité comme les gouvernorats, les mairies ou les palais de justice ; les bureaux des partis politiques sont régulièrement attaqués, saccagés et incendiés. Ces jeunes prolétaires usent de la violence de manière assez « naturelle », spontanée, primesautière. Cela s’explique aisément par la dureté du quotidien irakien, par la « brutalisation » que des années de guerre ont fait subir à la société (au sens de George L. Mosse), mais aussi par une culture populaire qui banalise la violence. Le gouvernement irakien préfère, lui, dénoncer la présence de « vandales » infiltrés dans les cortèges. Cet usage peu modéré de la violence semble pourtant se répandre ou, du moins, être accepté par d’autres catégories de manifestants, ainsi que l’évoque la journaliste Hélène Sallon : « Cette disposition à la violence a, après, été partagée par beaucoup de manifestants. Des gens qui n’étaient pas forcément de cette génération en colère et très jeune m’ont dit : Ben oui, parce qu’on a pas d’autre recours, ils ne nous écoutent pas, ils ne font que promesses sur promesses. Et donc, à un moment, oui, pourquoi pas la violence. » Qu’en serait-il sans les appels incessants à la modération de la part des autorités politiques et religieuses ?

La journaliste note néanmoins une plus faible mobilisation à Bagdad, peut-être à cause du poids qu’y exerce Moqtada al-Sadr sur une partie du prolétariat, mais aussi sans doute du fait d’un décalage entre les militants et les jeunes prolétaires qui descendent dans la rue : « à Bagdad, on voit que ce mouvement aussi n’a pas pris, car j’ai l’impression que la contestation y est beaucoup plus politisée, dans le sens des partis, et on a d’ailleurs vu dans les manifestations de cet été certaines divergences entre ces activistes de longue date, plus politisés et plus attachés à des partis, et cette nouvelle génération qu’eux-mêmes n’arrivaient pas à comprendre et dont ils n’étaient pas sûrs des intentions. On a vu une plus grande difficulté à Bagdad du mouvement de faire un amalgame, plutôt qu’à Bassora ou Nadjaf, où les raisons socio-économiques sont partagées par tous. »

Les autorités, débordées, réagissent dans l’urgence et le désordre, ne prenant que progressivement conscience de l’ampleur de la révolte. Il s’agit d’abord pour elles de limiter les destructions, d’où l’instauration d’un couvre-feu nocturne et le déploiement de policiers antiémeutes faisant usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Mais, rapidement, l’armée doit être mise à contribution pour protéger les installations pétrolières dans lesquelles les protestataires menacent régulièrement de pénétrer. Afin de limiter la mobilisation, le fonctionnement d’internet est interrompu à plusieurs reprises sur l’ensemble du territoire, parfois durant plusieurs jours ; coupures totales ou, parfois, ne visant que les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Al-Abadi adopte publiquement une position conciliante envers les manifestants, dont il dit comprendre les légitimes revendications, et assure vouloir protéger le droit de manifester (dans le calme). Il s’engage aussi à accélérer les projets liés à l’eau et à l’électricité dans le Sud, invite les délégations de chefs de tribu à venir le rencontrer, et annonce une allocation immédiate de trois milliards de dollars pour la région de Bassora. Il ne peut guère compter sur le soutien de son allié Moqtada al-Sadr, qui, bien qu’ayant désormais un pied dans la « zone verte », espère, comme à son habitude, surfer sur la protestation sans pour autant appeler ses partisans à descendre dans la rue. Intrépide, le leader chiite n’hésite pas à user sur Twitter du hashtag « la révolution de la faim gagne » ; prudent, il demande aux manifestants de faire preuve de retenue et de ne pas attaquer les bâtiments publics. Après plus de huit jours de manifestations et sans doute bien des hésitations, croyant que le mouvement se prolongera, il appelle ses députés à suspendre les négociations sur la formation d’un nouveau gouvernement jusqu’à ce que les revendications des manifestants soient satisfaites.

La journée du 20 juillet apparaît comme un tournant. Il semble que, devant l’imposant dispositif policier et militaire déployé dans les provinces du Sud comme dans la capitale, les manifestants évitent la confrontation et se rassemblent sur les grandes places publiques. À Bagdad, plusieurs milliers de manifestants tentent néanmoins d’approcher la « zone verte », mais la police les repousse. Les manifestations, qui sont devenues beaucoup moins violentes, se poursuivent jusqu’au dimanche 22. C’est à ce moment que le mouvement s’achève, après quatorze jours de manifestations à travers tout le sud du pays dont au moins huit d’émeutes. La répression aura fait 11 morts, pour la plupart des manifestants tués par balles. Une telle mobilisation, une telle violence et une telle répression semblent inédites en Irak.

Émeutes de septembre / L’eau

On aurait pu croire qu’après un tel soulèvement le gouvernement allait pouvoir bénéficier d’un moment de répit, or il n’en est rien. Tout redémarre à Bassora, cette fois-ci à cause de l’eau. Du fait des conditions sanitaires et météorologiques déplorables, celle distribuée par les autorités s’avère, à partir du mois d’août, bien plus salée et polluée que d’ordinaire. En quelques semaines, sa consommation provoque même l’intoxication et l’hospitalisation de plus de 30 000 personnes.

Comme à son habitude, le gouvernement répond en brassant de l’air, imaginant que la suspension du ministre de l’Électricité et de quelques fonctionnaires suffira à apaiser les esprits et permettra à la « zone verte » de retrouver son pittoresque cours quotidien. Pourtant, mauvais signe, le dimanche 2 septembre, des centaines de manifestants bloquent différents points stratégiques de la province de Bassora. Le lendemain, à Bagdad, se tient la réunion inaugurale du parlement élu en mai ; on s’y déchire entre, d’une part, l’alliance de Moqtada al-Sadr et du Premier ministre Haïdar al-Abadi et, de l’autre, celle du chef des milices pro-iraniennes, Hadi al-Ameri, et de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki ; mais on échoue à élire un président de la Chambre.

Le mardi, plusieurs milliers de personnes se rassemblent à Bassora pour protester contre l’incurie des autorités. Les forces de l’ordre tirent en l’air et font usage de gaz lacrymogène pour les disperser, des affrontements éclatent. En fin de journée, on dénombre six personnes tuées. Les protestataires sont encore plus nombreux le mercredi. Le jeudi (6 septembre), les accès au port d’Oum Qasr sont bloqués par les manifestants et, dans la soirée, à Bassora, des émeutiers attaquent les bâtiments publics et les sièges de partis politiques ; ils tentent même de s’en prendre au consulat d’Iran, mais sont repoussés par les forces de l’ordre.

Les autorités, craignant que des manifestations ne se déclenchent après la prière du vendredi (qui a lieu à midi), déploient de nombreuses forces de l’ordre à Bassora et instaurent dans la ville un couvre-feu à partir à 16 heures. Mais, si dans la journée des protestataires tentent de pénétrer dans l’un des sites pétroliers proche de la ville, et que d’autres bloquent à nouveau les accès d’Oum Qasr, c’est à la nuit tombée que la situation s’embrase. Les habitants se rassemblent dans les rues et, toujours plus nombreux, rapidement, attaquent les bâtiments gouvernementaux, les locaux des partis et milices, les bureaux et la résidence du gouverneur régional, et brûlent tout ce qui peut l’être. Ce qui fait grand bruit, y compris au niveau international, c’est que le consulat d’Iran est pour la seconde fois pris d’assaut et que, cette fois-ci, il part en fumée. Au cours de la nuit, trois manifestants de plus sont abattus par la police.

La journée suivante, samedi 8 septembre, est en comparaison particulièrement calme. Le port d’Oum Qasr reprend ses activités, et les forces de l’ordre veillent. Certains militants se présentant comme « organisateurs » des protestations dénoncent les destructions de la veille et annoncent qu’ils cessent le mouvement. Le couvre-feu est finalement levé dans la soirée. À noter que, pour la première fois, le commandant des UMP déclare que ses troupes sont prêtes à se déployer dans les rues de Bassora pour assurer la sécurité et pour protéger les manifestants pacifiques contre les agents provocateurs.

Le gouvernement, lui, promet une nouvelle fois de débloquer des fonds (sans donner ni montant ni calendrier), bien que personne n’ait encore aperçu l’ombre des trois milliards de dollars promis en juillet. Le même jour, le Parlement se réunit en urgence pour discuter de la crise à Bassora, mais une partie de l’assemblée, dont l’Alliance Fatah (branche politique des UMP), demande la démission du Premier ministre Al-Abadi. Mais, coup de théâtre, cet appel est repris par Moqtada al-Sadr pourtant jusqu’alors allié d’Al-Abadi ! Le leader souverainiste laisse ainsi entrevoir une alliance avec le bloc pro-iranien. Ce revirement a été facilité par des prises de position du Grand ayatollah Ali al-Sistani très critiques vis-à-vis du Premier ministre. Celui-ci est finalement obligé de jeter l’éponge, et c’est Adel Abdel Mahdi, un ancien ministre du Pétrole, qui est désigné pour lui succéder (il n’entre en fonction que le 25 octobre 2018). La situation est toujours quelque peu confuse mais, alors que certains dénoncent les récentes émeutes comme le résultat d’un complot visant à contrer l’influence iranienne, il semble, paradoxalement, que le bloc pro-iranien s’en trouve renforcé.

Rien qui a priori puisse satisfaire les protestataires, dont, en moins d’une semaine, treize ont été tués et des dizaines d’autres, blessés. Rien qui annonce une amélioration de leurs conditions matérielles d’existence. Les manifestations ne reprennent pourtant pas, le calme revient, et la vie quotidienne retrouve son cours à Bassora comme à Bagdad. Pour combien de temps ? Tout le monde attend la prochaine explosion et reste sur ses gardes.

Mais personne ne se doute alors qu’il va falloir environ un an pour voir les prolétaires irakiens redescendre dans les rues, équipés de leur colère incendiaire.

Fin de la première partie.

Tristan Leoni, novembre 2019

Source : https://ddt21.noblogs.org/?page_id=2517

Deuxième partie / 2019 Réforme politique ou guerre civile ?

Après les révoltes d’octobre 2018, l’Irak connaît douze mois de relative accalmie ; pourtant, sur le fond, la situation économique et sociale reste globalement la même. Il faut attendre octobre 2019 pour que l’Irak connaisse une nouvelle vague de protestation qui, au départ, s’avère très semblable à la précédente. Mais, ce qui est inédit, c’est l’ampleur et la fulgurance de la mobilisation, le niveau de violence auquel ont recours les manifestants, ainsi que celui de la répression. Après une pause de quelques semaines pour cause de pèlerinage chiite, la contestation, qu’on aurait pu croire éteinte, reprend mais s’avère transformée, tant sur la forme que sur le fond, et tant sur le plan des revendications que sur celui de la sociologie des participants. Malgré les semaines qui passent, les morts, la fatigue et les phases de recul, le mouvement se poursuit dans une quasi-routine faite de manifestations et d’émeutes… mais il ne trouve pas de porte de sortie. Bien qu’il ait promis de satisfaire les demandes des protestataires, le Premier ministre doit jeter l’éponge à la fin du mois de novembre, plongeant encore davantage l’Irak dans l’incertitude. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la mobilisation se poursuit.

Arrivé au pouvoir en octobre 2018, à la suite de la révolte des prolétaires de Bassora qui avait provoqué le départ de son prédécesseur, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi promet d’introduire des changements et de lutter contre la corruption. Mais, comme il semble de coutume, il n’ébauche aucune réforme significative. Il est vrai que l’agenda des politiques n’est pas dicté par des considérations économiques et sociales mais, plus prosaïquement, par le business et les rivalités politiques. Or, ces dernières sont partie prenante de l’opposition entre Washington et Téhéran, qui est particulièrement vive depuis mai 2018 et le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien.

1 / Du limogeage à l’émeute (29 septembre-5 octobre)

Il faut toujours une étincelle pour qu’une mobilisation se déclenche, un prétexte pour descendre dans la rue, une mesure de trop qui provoque un basculement, quitte à ce que cette première cause soit rapidement dépassée, voire oubliée. La capitale irakienne est, en cette fin de septembre, aux prises avec des manifestations étudiantes que le pouvoir réprime assez classiquement, mais c’est la date du dimanche 29 septembre que l’on retient comme point de départ du mouvement : plusieurs centaines de personnes se réunissent ce jour-là pour protester contre le limogeage, survenu deux jours plus tôt, d’Abdel Wahab al-Saadi. Ce commandant du Service irakien de contre-terrorisme, héros national de la lutte contre l’EI, est très populaire auprès d’une partie de la population – pour ses détracteurs, il est surtout l’homme des États-Unis au sein de l’appareil militaire. L’affaire suscite une très forte mobilisation sur internet, notamment via Twitter avec le hashtag « Nous sommes tous Abdel Wahab al-Saadi ».

Deux jours plus tard éclatent des manifestations dans plusieurs villes du pays. À Bagdad, le rendez-vous des protestataires est évidemment la place Tahrir, en face de la « zone verte », sur la rive opposée du Tigre. Le limogeage est déjà loin, et les participants reprennent les classiques slogans irakiens pour l’amélioration des services de base, pour la création d’emplois ou contre la corruption, qui rappellent la révolte de 2018. Un manifestant déclare : « Tout ce que nous voulons c’est vivre, vivre comme le reste du monde. Nos demandes sont très basiques, électricité, eau, emploi, médecine. Nous ne voulons pas le pouvoir, de l’argent ou la propriété, tout ce que nous demandons c’est de vivre. » Et un autre d’ajouter : « Je veux travailler, je veux pouvoir me marier ! Je n’ai en poche que 250 dinars [moins de 20 centimes d’euro], alors que les dirigeants brassent des millions ! »

Cherchant à franchir le pont Al-Jumariyah, qui les sépare de la « zone verte », les protestataires sont reçus par des canons à eau et des grenades lacrymogènes, auxquels ils répondent par des jets de pierres et en érigeant des barricades de fortune à l’aide de pneus et de poubelles enflammés. Mais les forces de l’ordre font aussi usage de balles réelles ; deux manifestants sont tués, l’un à Bagdad et l’autre à Nassiriya, et plus de deux cents autres sont blessés.

Le lendemain, mercredi 2 octobre, militaires et forces de sécurité sont massivement déployés dans Bagdad. Les principaux axes sont bloqués par des blindés, des blocs de béton et des barbelés. Internet est coupé dans tout le pays (Kurdistan excepté) ; les autorités, qui visent particulièrement Facebook, Twitter et WhatsApp, espèrent ainsi mettre un frein à la mobilisation.

Les manifestants se rassemblent malgré tout, que ce soit place Tahrir ou dans plusieurs villes de province, à Bassora, Nadjaf, Nassiriya, Wasit ou Diwaniya ; à Bagdad, la route menant à l’aéroport (à l’ouest de la ville) est bloquée à l’aide de pneus enflammés. Des affrontements éclatent dans plusieurs localités, où les bâtiments symboles du pouvoir ainsi que les locaux des partis politiques et des milices sont pris d’assaut. Le bilan est d’au moins sept manifestants tués.

Les autorités, qui dénoncent l’action d’« émeutiers » et d’« infiltrés » [en France on dirait « casseurs »] parmi de pacifiques manifestants, imposent un couvre-feu dans plusieurs villes. Mais rien n’y fait, les manifestations sont désormais quotidiennes dans tout le sud du pays et, généralement à la nuit tombée, elles se transforment en émeutes.

À Bagdad, la place Tahrir devient en quelques jours un point de fixation à partir duquel les manifestants tentent de rejoindre la « zone verte » en forçant le passage sur le pont qui enjambe le Tigre, mais ses presque 500 m sont lourdement défendus par les forces de l’ordre et segmentés par plusieurs barrières de béton dont les deux camps se disputent le contrôle. Dans les premiers jours des batailles ont parfois lieu autour de la place, par exemple le 3 octobre sur une place située 500 m plus au nord où deux blindés des forces de l’ordre, des Humvee, sont incendiés par les émeutiers, mais les violences se limitent ensuite à la rive du Tigre. Cette mobilisation d’ampleur au cœur même de la capitale est un fait nouveau par rapport aux événements de 2018.

Après quelques jours, le mouvement prend un aspect antisystème et, aux revendications d’ordre basiquement économique, s’ajoute désormais de plus en plus la très explicite demande de démission du gouvernement. Mais quelle force politique pourrait prendre la relève et, au passage, satisfaire les protestataires ?

Tout comme en 2018, le gouvernement paraît dépassé par la violence du soulèvement et il jongle maladroitement entre carotte et bâton. Un couvre-feu complet est imposé à Bagdad et dans plusieurs régions, et les fonctionnaires (soit la majorité des travailleurs) sont appelés à rester chez eux. Malgré des consignes de retenue, les membres des forces de l’ordre usent fréquemment de leur kalachnikov pour effrayer les manifestants, parfois aussi pour atteindre les plus déterminés ou pour se sortir de situations compliquées ; car les combats sont particulièrement âpres et, dès le 3 octobre, on compte 31 morts dont, ce n’est pas anodin, deux policiers. Deux jours plus tard, le bilan est déjà de 100 morts et 4 000 blessés. Il y a durant cette période de nombreuses arrestations, mais les protestataires sont généralement libérés après quelques heures en échange de la signature d’une promesse de ne plus descendre dans la rue.

Côté carotte, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi explique aux manifestants que leurs « demandes légitimes » ont été entendues et qu’ils peuvent rentrer chez eux ; il annonce des mesures sociales ambitieuses parmi lesquelles des allocations chômage, la construction de 100 000 logements et la fourniture de terrains subventionnés, sans toutefois en établir de calendrier. Il s’engage à rencontrer les manifestants afin d’entendre leurs demandes et déclare que les personnes tuées lors des manifestations seront considérées comme des « martyrs », ce qui signifie que leurs familles seront éligibles à divers avantages.

Quant au très influent Moqtada al-Sadr, il hésite (comme toujours) entre l’ordre (le pouvoir, où il a désormais un pied) et sa contestation, dénonçant les violences des services de sécurité et appelant ses partisans à mener des sit-in pacifiques. Mais, le 4 octobre, nouvelle virevolte acrobatique, le voici qui exige rien moins que la démission du gouvernement (que sa coalition a pourtant mis au pouvoir [voir la première partie de cet article]) et l’organisation d’élections anticipées !

Le dimanche 6, la mobilisation de la police est imposante et celle des protestataires très réduite ; des cortèges sont empêchés de rejoindre la place Tahrir, ce qui entraîne des affrontements, notamment dans le quartier de Sadr City, où de nombreux manifestants sont tués ou blessés.

Le lendemain, le calme revient, Internet est rétabli, et la protestation prend fin. Le bilan officiel de cette semaine de violence fait état de 157 morts, dont 8 policiers, et d’environ 6 000 blessés ; 51 bâtiments publics et 8 sièges de partis politiques ont été incendiés. Du jamais-vu. L’arrêt soudain de la contestation n’est pas en soi inédit, les mouvements sociaux meurent en effet parfois de manière inexpliquée, et les commentateurs cherchent alors, vainement, à en déterminer la cause. Les médias occidentaux ne s’y sont généralement pas intéressés, mais cette brutale interruption s’explique aisément… par le poids de la religion : la célébration de l’Arbaïn, qui doit avoir lieu cette année les 19-20 octobre. Ce pèlerinage chiite, dont une partie se fait à pied, voit des millions de croyants du monde entier (mais majoritairement irakiens) se rendre dans la ville sainte de Kerbala. Pendant cette période, le sud du pays est paralysé, les villes et villages chiites se vident et les routes s’emplissent de masses de pèlerins ; police et armée sont massivement déployées pour assurer la sécurité.

Mais la politique n’est jamais loin. Le 20 octobre, certains pèlerins brandissent des drapeaux irakiens et scandent « Bagdad libre, les corrompus dehors ! » ou « Non à l’Amérique ! Non à Israël ! Non aux corrompus ! » ; Moqtada al-Sadr a en effet demandé à ses partisans de donner un aspect anticorruption à cette journée.

2 / De l’émeute à la réforme ? (25-27 octobre)

Après la célébration de l’Arbaïn, il faut encore que ces millions de pèlerins repartent pour que les choses rentrent dans l’ordre. Ce ne sera pas tout à fait le cas. Dès le 21, les forces de sécurité irakiennes commencent à ériger des fortifications autour de la « zone verte ». En effet, certains ont d’ores et déjà prévu que la rentrée sociale aurait lieu le vendredi 25 octobre à la sortie de la mosquée, le jour anniversaire de l’investiture du Premier ministre. Les appels à manifester ce jour-là et les rendez-vous se multiplient sur les réseaux sociaux à l’initiative des militants de la société civile. Moqtada al-Sadr informe, lui, prudemment ses partisans qu’ils ont « le droit de participer » à ces rassemblements. À cette date expire aussi le délai donné par le Grand ayatollah Ali al-Sistani au gouvernement pour accéder aux revendications des manifestants d’octobre et faire la lumière sur les violences qu’ils ont subies. Pour ne rien arranger, la commission chargée d’enquêter sur ces événements rend quelques jours plus tôt ses conclusions et annonce le limogeage de quelques officiers ; rien qui ne puisse apaiser une population obsédée par les rumeurs de complots et de présence de snipers. Au contraire. La colère gronde et, en prévision, de nombreux Irakiens font des provisions de nourriture et de carburant.

Le vendredi 25, dans son prêche, le Grand ayatollah exhorte les forces de sécurité et les manifestants à la « retenue ». En début d’après-midi, la mobilisation est imposante. Certains protestataires occupent les toits d’immeubles qu’on dit susceptibles d’accueillir des snipers, notamment celui d’une tour à l’abandon de dix-huit étages qui surplombe la place Tahrir et le pont Al-Jumariyah, connue sous le nom de Turkish Restaurant.

Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du sud du pays, à Bassora, Wasit, Nassiriya, Nadjaf, Kerbala, Samawa, Amarah et Diwaniya. Les revendications économiques y sont toujours très présentes (eau, électricité, emploi, santé). À noter la participation remarquée, et particulièrement photographiée, de quelques femmes, y compris non voilées, au milieu de milliers de manifestants masculins ; l’une d’entre elles lance : « Je veux ma part du pétrole ! »

Dans la capitale, les protestataires qui approchent de la « zone verte » sont repoussés. Des affrontements éclatent dans de nombreuses villes. À Bassora, une partie des bâtiments du gouvernorat sont incendiés, et deux voitures de police subissent le même sort. Le poste-frontière de Safwan est bloqué et incendié. Les locaux d’une milice sont attaqués à la grenade à Amarah, il y a deux morts. Dans la journée, on recense à travers le pays au moins 27 attaques et incendies de bâtiments officiels, et on ne compte pas les assauts contre des bureaux de parti ou les domiciles de responsables politiques. Le bilan de la journée est particulièrement lourd et inédit : 63 morts et 2 300 blessés ! Il s’agit pour la plupart de manifestants abattus par des tirs à balles réelles des forces de l’ordre ou touchés par des tirs tendus de grenades lacrymogènes ; certains auraient été tués par des miliciens défendant leurs locaux. Plusieurs personnes périssent également dans les incendies de bâtiments. Le couvre-feu est instauré dans plusieurs provinces.

À Bagdad, la confrontation avec la police s’éternisant, des émeutiers en viennent à ériger des tentes sur la place Tahrir pour y passer la nuit et ne pas avoir à reconquérir la place le lendemain. Non loin de là, des pick-up emplis d’hommes en armes de la milice sadriste, les Saraya al-Salam (Brigades de la paix, ex-Armée du Mahdi) sont déployées pour protéger les manifestants ; une présence qui est loin de rassurer tout le monde (ils se retirent au bout de vingt-quatre heures).

Le lendemain, les manifestations, les émeutes et les attaques de bâtiments reprennent dans la moitié sud du pays ; elles sont désormais quotidiennes. Au fil des jours le mouvement s’étend même à d’autres provinces jusqu’ici relativement épargnées où les chiites sont minoritaires ; on signale des manifestations étudiantes dans des villes comme Tikrit (majoritairement sunnite) ou, davantage symboliques, à Mossoul (Kurdistan). Si les rassemblements se déroulent généralement dans le calme, ils se transforment fréquemment en émeute le soir venu. Le couvre-feu semble peu dissuasif, les protestataires attendant même parfois qu’il commence pour descendre dans la rue.

À Bagdad, c’est le pont qui relie la place Tahrir à la « zone verte » qui focalise l’attention des manifestants ; armés de pierres et, plus rarement, de cocktails Molotov, ils tentent de faire reculer les forces de l’ordre. Les morts et les blessés sont nombreux.

La journée du dimanche 27 octobre est un tournant dans la mobilisation. Cette nouvelle semaine voit se joindre au mouvement les étudiants et les lycéens, y compris des étudiants en religion de la ville sainte de Nadjaf. Le lendemain, le syndicat des enseignants appelle à une grève nationale de plusieurs jours en solidarité ; il est rejoint par les syndicats d’avocats, de médecins, de dentistes et d’ingénieurs. Dans de nombreuses localités, des piquets et des sit-in sont mis en place devant les entrées des administrations pour en bloquer le fonctionnement.

La composition sociologique du mouvement est donc en train de changer. Nous n’avons plus seulement à faire à de jeunes prolétaires pauvres sortis des banlieues déshéritées. Ce n’est donc pas un hasard si les demandes évoluent alors que, jusque-là, elles étaient avant tout matérielles et très basiques, et qu’il s’y ajoutait seulement une haine rageuse des corrompus. L’ordre des priorités est bouleversé. Pour la première fois, la presse relaie des témoignages en complet décalage avec ce que l’on entendait depuis 2018, comme celui de ce manifestant à Bagdad : « Nous avons perdu notre pays, nous ne voulons pas de terre, de l’électricité ou de l’eau, on veut être libres et nous voulons renverser ce gouvernement » ; ou encore ce street medic de 24 ans sur la place Tahrir : « Nos revendications sont claires : changer la loi électorale et organiser une nouvelle élection nous permettant d’élire la personne que nous voulons, et non un parti qui conclut des accords à huis clos pour décider de notre avenir en fonction de ses propres intérêts. »

Les revendications sont confuses et multiples. Mais, dès lors, parmi celles qui sont le plus mises en avant, on trouve : la démission de toutes les personnes au pouvoir, la révision de la loi électorale et de la Constitution, la fin d’un système fondé sur l’appartenance ethno-confessionnelle, la diminution du nombre des députés, des élections anticipées, la réduction du pouvoir des partis, un gouvernement de technocrates, un régime présidentiel, etc.

On a désormais l’impression que les manifestants sont beaucoup plus nombreux et que la contestation prend un tour bon enfant, presque joyeux ; d’ailleurs, à la fin du mois d’octobre, une légère décrue de la violence est perceptible. Le bilan officiel est à ce moment-là de 100 morts et 5 500 blessés ; 98 bâtiments ont été endommagés ou incendiés. Mais il ne s’agit plus simplement d’exprimer sa rage en brûlant tout ce qui passe à sa portée ; on devise désormais de réforme politique. Un terrain sur lequel le capital est susceptible de faire des concessions immédiates et peu coûteuses ; un terrain rassurant.

3 / La forme du mouvement

Nuit debout sur le Tigre

Si, les premiers jours, quelques tentes sont dressées place Tahrir pour y installer un poste de premiers secours, des espaces de repos ou de restauration, il s’agit, à l’arrière, d’apporter un soutien logistique à ceux qui, en première ligne (300 m plus loin), tentent de forcer le passage sur le pont Al-Jumariyah.

Deux phénomènes parallèles se font progressivement jour : d’une part, les affrontements diminuent en intensité sur ce pont et se transforment en une « drôle de guerre » destinée à protéger, symboliquement, les manifestants réunis sur la place. De l’autre, l’organisation prend rapidement de l’ampleur. Habitants et « hommes d’affaires et commerçants, autrement dit des citoyens ordinaires, qui ne peuvent pas participer aux manifestations parce qu’ils travaillent » apportent de la nourriture et de l’eau en solidarité, et il devient nécessaire de gérer la logistique, d’organiser la confection et la distribution de repas (d’autant que la gratuité attire les habitants les plus pauvres de la capitale), mais aussi de matériel (masques, casques). Le Turkish Restaurant devient une annexe de la place et, à certains étages, on aménage des dortoirs. Les bricoleurs effectuent les branchements nécessaires pour alimenter la place en eau et en électricité. Les premiers postes de secours improvisés laissent place à une infirmerie avec médecins, infirmiers et pharmaciens volontaires puis à un véritable hôpital ; les tuk-tuk assurent le transport des blessés.

Bientôt, ce sont des dizaines de tentes qui s’élèvent, couvrent toute la place et débordent sur les axes adjacents ; la place se transforme en lieu de rassemblement et de rencontre pour militants, syndicalistes, représentants de tribu, membres de la société civile ou de la classe moyenne éduquée, curieux, etc. On trouve une multitude de stands où chacun – associations, syndicats, corporations, artistes – exprime ses revendications et qui donnent à la place des allures de campement altermondialiste : une tente devient une bibliothèque militante, une autre une salle de cinéma « révolutionnaire », ici l’on peut rédiger des propositions d’amendement à la Constitution, là un stand promeut le made in Iraq (contre les produits fabriqués en Iran), il voisine avec un vendeur de drapeaux tricolores, une permanence juridique ou un stand du Parti communiste-ouvrier d’Irak ; les « street-artistes » décorent quant à eux les murs de fresques engagées.

Devenue au fil des jours un lieu de vie, la place se fait plus confortable, les lieux de restauration et les marchands ambulants se multiplient, coiffeurs et barbiers s’installent et, évidemment, on ouvre des salles de prière. Mais il s’agit aussi de s’occuper, car les journées et les nuits sont longues, d’où les concerts et les tournois d’échecs ; et puis il y a le sport : les coureurs organisent un mini-marathon, des terrains de volley-ball et de football sont délimités. Les soirs de match (dans le cadre des éliminatoires pour le mondial de football de 2022), une foule immense assiste à la rencontre sur un écran géant, et lorsque l’Irak l’emporte la fête dure toute la nuit.

Malgré un mémorial dédié aux manifestants tués, règne donc une atmosphère festive et bon enfant ; comme à Beyrouth, la chanson Baby Shark est en passe de devenir l’hymne (bien peu guerrier) de la place. Ce style de campement se retrouve, à une moindre échelle, dans d’autres villes, notamment à Bassora et à Nassiriya.

L’organisation se veut impeccable car, pour certains, elle doit refléter l’image qu’ils se font de l’Irak idéal… et d’évoquer « une sorte de mini-état » sur la place. Donc des groupes de volontaires balayent les rues et assurent la collecte des déchets. D’où aussi la question de la sécurité. Dans les premiers jours, les manifestants installent des barrages autour de la place afin de réorienter la circulation. Puis c’est un service d’ordre (SO) qui est instauré et contrôle les points d’entrée de la place ; des fouilles sont pratiquées pour éviter qu’on y introduise des armes ou des objets jugés dangereux. S’il le faut, les individus suspects sont « signalés » aux policiers qui patrouillent dans les rues adjacentes avec l’accord des occupants. Les magasins (aux rideaux fermés) et les entrepôts situés autour de la place sont quant à eux « sécurisés » par le SO afin d’éviter vols ou pillages. Si beaucoup s’enorgueillissent que des femmes avec poussette puissent circuler sur la place en toute sécurité, les prolétaires les plus « déters » sont, quant à eux, priés d’aller plus loin.

Les femmes

Autre fait significatif, à partir du 27 octobre les femmes, jusqu’alors absentes de la mobilisation, sont présentes dans les manifestations, bien que toujours extrêmement minoritaires. Ce sont le plus souvent des étudiantes et des lycéennes qui se déplacent en groupe (fréquemment non mixtes) ; leurs cortèges sont parfois protégés/encadrés par des hommes.

Où cette présence est surtout visible, c’est bien évidemment dans le centre de la capitale, place Tahrir ; mais où les femmes peuvent se trouver majoritaires, c’est aux stands cuisine, premiers secours et street art : « Ces femmes et filles ont aidé les blessés, transporté les blessés, fourni de la nourriture et des fournitures, peint des slogans inspirants sur les murs, lavé les vêtements et nettoyé les rues. » Elles ne font certes pas que cela, mais la répartition des tâches et des espaces reste très genrée.

Cette implication est un fait nouveau en Irak, où depuis les années 1990, et surtout depuis 2003 et l’islamisation croissante de la société, la situation des femmes ne cesse de se dégrader à tous les niveaux (social, éducatif, juridique, travail, violences, etc.). Certains considèrent que le mouvement de 2019 peut contribuer à changer la vision « traditionnelle » qu’ont beaucoup d’Irakiens (et d’Irakiennes), notamment celle qui exclut les femmes de la vie politique. De ce point de vue, il est notable que les femmes présentes sur la place Tahrir ne soient pas victimes de harcèlement sexuel d’ampleur ou de violences (au contraire de ce qui se passait, par exemple, en 2011 sur la place Tahrir du Caire).

On peut toutefois se demander ce qu’il en est au-delà du centre de Bagdad où se concentrent, entre autres, militants, étudiants et jeunes des classes moyennes ; d’autant que, rappelons-le, la participation féminine reste très minoritaire. En province, les manifestations ont souvent des allures encore plus viriles. Si certaines grandes villes du pays ont connu des campements ressemblant à celui de la place Tahrir, la moitié sud du pays est connue pour son conservatisme, et les traditions tribales y sont dominantes, en particulier en ce qui concerne les femmes (nécessité de faire preuve d’humilité, mariages arrangés, système de la dot, crimes d’honneur, etc.). Ces dernières, et en particulier les étudiantes, doivent souvent y affronter les pressions familiales pour aller manifester (certaines usent de masques chirurgicaux, très répandus chez les contestataires, pour ne pas être reconnues).

En revanche, dès que la situation devient plus tendue, dès que des affrontements se déclenchent, on ne voit plus aucune femme dans les rues, l’émeute est en Irak une affaire d’hommes – il ne s’agit évidemment pas d’une question de courage ; d’ailleurs, plus de 99 % des manifestants tués sont des hommes.

Insurrection ?

Ce qui est frappant, c’est le contraste entre l’atmosphère festive de la place Tahrir, ses « allures de carnaval », et la rudesse des affrontements qui ont lieu à 500 m de là.

Après quelques jours d’occupation, la masse des manifestants est telle qu’ils débordent de la place et investissent progressivement la rive du Tigre en amont du pont Al-Jumariyah. Celui-ci, du fait du formalisme croissant sur la place Tahrir, cesse d’être un point par lequel on tente d’atteindre la « zone verte » ; désormais, chacun y défend ses positions dans une impressionnante confrontation à laquelle on vient assister comme à un spectacle (les protestataires s’emparent d’une première barrière de béton, et chaque partie campe à l’abri). Les éléments les plus radicaux quittent donc la place et tentent de bloquer, voire de franchir, les trois ponts situés plus au nord (Al-Sinak, Al-Ahrar et Al-Shuhada) ; les forces de l’ordre tentent de les en empêcher. De nombreux combats se déroulent place Al-Khalani et rue Al-Rasheed, des lieux stratégiques pour l’accès à ce secteur ; ils sont généralement d’une très grande violence, les émeutiers (de très jeunes hommes) lançant des pierres (souvent avec des frondes) et des cocktails Molotov sur des forces de l’ordre qui répliquent par des tirs tendus de grenades lacrymogènes, des jets de pierres et, parfois, de cocktails Molotov ! Le débraillement des forces de sécurité est parfois tel qu’on a l’impression d’assister au combat de deux bandes rivales armées de bâtons. Sauf que l’une des deux dispose de kalachnikovs. Dans ces conditions, une journée d’émeute sans mort ou sans blessé grave relève du miracle. Plusieurs membres des forces de l’ordre trouvent également la mort au cours de ces affrontements.

Dans la capitale, la confrontation garde pourtant un aspect symbolique et ritualisé ; elle ne déborde pas le quartier au nord de la place Tahrir, il n’y a pas de destructions, quasiment pas de pillages, et pas de tentatives d’étendre le conflit dans d’autres secteurs de la ville (sinon très exceptionnellement). De plus on voit que, pour beaucoup, il ne s’agit pas de s’en prendre à l’État et aux forces de l’ordre en général, puisque des policiers circulent aux abords de la place Tahrir et collaborent avec le service d’ordre des contestataires (le 1er décembre, militaires et manifestants nettoient ensemble la rue Al-Rasheed). Dans la capitale, la stratégie policière semble d’ailleurs avant tout défensive – défense de la « zone verte » et des voies stratégiques qui y mènent ; cela s’explique notamment par la faiblesse des forces antiémeutes, qui n’ont sans doute pas les moyens de reconquérir la place Tahrir. Une telle reconquête nécessiterait l’armée ou les UMP et provoquerait un bain de sang dont les conséquences politiques seraient incertaines. Dans les villes de province, cet aspect ritualisé de la violence paraît beaucoup moins présent, et les destructions matérielles y sont monnaie courante.

Fin novembre, alors qu’un regain des affrontements est sensible, il semble qu’une partie des manifestants soient davantage critiques de l’action des émeutiers ; certains, relayés par les médias, inversent la réalité en évoquant un mouvement intrinsèquement pacifique au sein duquel des éléments extérieurs viendraient prôner la violence et semer le chaos. On voit même des manifestants s’interposer entre policiers et émeutiers (pour gêner l’action de ces derniers).

Blocage de l’économie ?

Dès le début du mouvement, les protestataires ciblent les infrastructures économiques – champs pétroliers, raffineries, routes, ponts, postes-frontières, ports, aéroports, qui leur paraissent représenter un intérêt stratégique. À quelques dizaines ou plusieurs centaines, ils posent des obstacles sur les routes menant à ces sites et, surtout, y brûlent des pneus pour empêcher le passage des camions et des salariés. Il n’y a évidemment aucune stratégie nationale d’élaborée, et les points en question sont, au fil des semaines, bloqués puis libérés à de nombreuses reprises en fonction de la mobilisation, de la répression subie ou de négociations locales qui ont lieu entre les autorités, les cheikhs tribaux et d’éventuels représentants des manifestants (on peut, par exemple, promettre à un chef de tribu l’embauche d’une dizaine de personnes contre le déblocage d’un site). Le cas le plus emblématique est celui du port d’Oum Qasr, près de Bassora, dont les accès sont très régulièrement bloqués. Les services administratifs du pays sont, eux aussi, la cible de nombreux blocages et sit-in qui en paralysent le fonctionnement.

Les mouvements de grève ne semblent quant à eux concerner, de manière intermittente, que la fonction publique ; le secteur privé est d’ailleurs, on l’a vu, assez peu développé [voir la première partie]. Le secteur le plus stratégique est celui du pétrole et, de ce fait, il y a fort à parier que les ouvriers y sont un peu mieux traités qu’ailleurs. L’extraction et l’exportation du pétrole étant presque l’unique source de revenus du pays, la priorité du gouvernement est d’en assurer la poursuite, d’où les déploiements sécuritaires adéquats. Cela fonctionne puisque, malgré deux mois de mobilisation, le niveau des exportations de pétrole n’est pas atteint par les événements ; on signale tout au plus quelques perturbations dans l’acheminement du brut depuis certains champs pétroliers jusqu’à Oum Qasr, ou un ralentissement d’activité dans des raffineries (d’où parfois, localement, des pénuries de carburant), mais ces répercussions sont marginales. S’il est surprenant que ce secteur ne se trouve pas, d’une manière ou d’une autre, au cœur de la contestation, la situation est toujours susceptible d’évoluer.

Le blocage du port d’Oum Qasr, principal point d’entrée des importations, aurait toutefois coûté plusieurs milliards de dollars à l’économie irakienne. Des dizaines de navires n’ont pu y décharger leur cargaison. Cela pose un réel problème pour l’entrée de produits alimentaires (céréales, huiles, sucre, etc.) dont l’Irak est très dépendant ; le prix de certaines denrées (en particulier les légumes) a fortement augmenté dans la capitale.

À noter, enfin, que l’activité économique des entreprises (surtout des plus petites) est aussi perturbée par les fréquentes coupures d’internet.

Contre l’Iran

Nous avons déjà évoqué dans la première partie les aspects anti-iraniens, souverainistes et nationalistes des manifestations de 2018 ; on les retrouve de manière très prégnante en 2019. Dans les villes du sud de l’Irak, les manifestants se retrouvent fréquemment sous les fenêtres des différents consulats iraniens que compte la région (et dont une partie du personnel a été évacuée début octobre). Celui de Kerbala subit par exemple plusieurs tentatives de prise d’assaut, et les protestataires essayent régulièrement d’y hisser le drapeau irakien. Dans les rues, ceux-ci s’en prennent aux portraits du Grand ayatollah Khomeiny ou du général Qassem Soleimani ; à Nadjaf, ils rebaptisent la rue Khomeiny rue de « la révolution d’Octobre ». Les déclarations du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui décrit les manifestations comme le résultat d’un complot américano-sioniste, contribuent à exacerber l’ire des Irakiens.

Cette focalisation sur la mainmise iranienne (associée à la corruption politique) reste très présente et connaît même des pics à la fin du mois de novembre, alors que les manifestations ont été sévèrement réprimées en Iran ; le consulat de la ville sainte de Nadjaf est ainsi incendié par les émeutiers à deux reprises.

4 / Depuis la « zone verte »

À partir du 25 octobre, la situation est si confuse que les forces politiques représentant la bourgeoisie irakienne hésitent quant aux mesures à mettre en œuvre pour faire cesser la contestation.

Les forces de sécurité sont mobilisées partout, mais le gouvernement semble avant tout privilégier l’usage des unités de police, notamment antiémeute, jugées plus sûres et au sein desquelles beaucoup d’anciens miliciens des UMP ont été recrutés ces dernières années. Dans certains cas, l’armée est déployée en renfort, notamment des unités très fidèles (mais peu adaptées) comme celles du Service de contre-terrorisme. Mais c’est à chaque fois prendre le risque de voir ces unités perpétrer un massacre ou, au contraire, se montrer peu combatives (le 5 novembre, des émeutiers capturent un blindé à Oum Qasr). À Kerbala, à deux reprises, on a pu voir des hommes en uniforme, non armés, afficher leur soutien aux manifestants ou marcher à leurs côtés. Le gouvernement sait que certaines unités pourraient ne pas obéir à des ordres dictant une très forte répression.

Au volet sécuritaire, il faut ajouter que, pendant cette période, le fonctionnement d’internet est à de nombreuses reprises interrompu car, selon le Premier ministre, il est utilisé pour « répandre la violence et la haine ». Ces coupures, de quelques heures ou de quelques jours, ne visent parfois que les seuls réseaux sociaux et applications de messagerie – elles procèdent toutefois d’une technologie moins performante que celle employée en Iran au même moment, puisque des applications VPN parviennent à les contourner.

La réponse de l’État se doit aussi d’être politique afin de séparer les protestataires les plus modérés des plus radicaux. Mais les politiciens sont divisés, et les premières annonces de remaniement ministériel laissent de marbre les manifestants. Le 26 octobre, les députés sadristes et ceux de l’Alliance Fatah (branche politique des UMP) retirent leur soutien au gouvernement et exigent des élections législatives anticipées (dont on se demande à qui elles pourraient profiter) et une modification de la loi électorale et de la Constitution. Il faut l’intervention du général iranien Qassem Soleimani, qui se rend alors dans la capitale irakienne, pour que, vingt-quatre heures plus tard, l’Alliance Fatah redonne son soutien au Premier ministre.

Le président irakien Barham Saleh promet de son côté une nouvelle loi électorale et des élections anticipées que le Premier ministre s’empresse de juger irréalisables. Il n’est d’ailleurs pas certain que l’annonce d’un tel scrutin suffirait à démobiliser la population comme en France en juin 1968.

Pendant qu’une commission parlementaire commence à rédiger des amendements à la Constitution, tractations et négociations vont bon train et, le 9 novembre, on apprend que les principales forces politiques du pays viennent de passer un accord pour conserver à son poste le Premier ministre Adel Abdel Mahdi et pour mettre un terme à la contestation « par tous les moyens ». Un programme de réformes, notamment anticorruption, ainsi que des amendements constitutionnels sont toutefois actés pour satisfaire la population. C’est encore l’œuvre du général Soleimani, qui a même obtenu de Moqtada al-Sadr qu’il cesse de demander la tenue de nouvelles élections (idée que ne soutiennent dès lors plus que les États-Unis). L’annonce de cet accord, qui a lieu alors que le mouvement de protestation semble au point mort, ne suffit pourtant pas à débloquer la situation.

5 / Du risque de guerre civile

Malgré la victoire sur l’État islamique, la situation sécuritaire est loin d’être idéale en Irak ; les derniers partisans du califat semblent davantage actifs (peut-être à cause des événements de Syrie et de la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi), à quoi s’ajoutent les actions d’autres petits groupes de guérilla islamistes sunnites. Tous profitent de la mobilisation des forces de l’ordre contre les manifestants. Il ne se passe donc pas une semaine sans qu’une patrouille militaire ne tombe dans une embuscade ou que des obus de mortier ne s’abattent sur un aéroport, une base de l’armée ou même sur la « zone verte ». Il y a aussi des cas d’exécution, d’enlèvement ou de disparition d’activistes dont on peut se demander s’ils ne sont pas dus à des barbouzes ou à des miliciens : à Bassora par exemple, le 3 octobre, des hommes masqués abattent un militant bien connu et son épouse à leur domicile ; le 5 octobre, des hommes armés et masqués attaquent les locaux de plusieurs chaînes de télévision dans la capitale, frappant les employés et saccageant les lieux ; le 1er novembre, à Nassiriya, c’est un commandant des UMP qui est assassiné ; le 15 novembre, des explosions blessent et tuent plusieurs manifestants à Nassiriya et à Bagdad, etc. Quant aux « snipers non identifiés » tirant à la fois sur les manifestants pacifiques et sur les policiers, ils relèvent sans doute essentiellement de la légende urbaine.

La situation est confuse, mais en fait aucune des forces politiques locales n’a intérêt à ce que se déclenche une guerre civile ; chacun sait qu’on peut aussi y basculer sans le vouloir. Tous les acteurs locaux, de même que l’Iran, font jusqu’à présent pression pour que la situation ne dégénère pas, et c’est pour cela que, depuis le début des événements, les miliciens des UMP sont en retrait. Durant les deux premiers mois de mobilisation, les incidents armés directement liés à la contestation sont donc extrêmement rares et sans grande incidence.

À la fin du mois de novembre, parallèlement au regain de violence (chez les émeutiers comme chez les forces de l’ordre), des signes montrent un accroissement de la tension au niveau sécuritaire (dans les tribus et les UMP) qui ne laisse rien présager de bon. Comme on le verra plus loin, le mouvement semble s’enliser et ne trouver aucune porte de sortie ; et même si les militants locaux décrivent des mobilisations toujours constantes, on peut au moins en douter. Le nombre de tués en revanche est, lui, croissant, c’est certain. Dans ce contexte, il ne serait pas étonnant que les protestataires les plus déterminés envisagent d’aller plus loin dans leur combat contre les forces de l’ordre – on a pu voir en France, à force d’émeutes, des Gilets jaunes exprimer leur envie de « revenir la prochaine fois avec un flingue », mais en Irak la proximité avec les armes est tout autre que dans l’Hexagone. Toujours fin novembre, il semble que des manifestants aient fait usage d’engins explosifs, et des rumeurs évoquent des tirs d’armes à feu contre les forces de l’ordre.

6 / Enlisement ou recours à la violence ? (1er novembre-29 novembre 2019)

Le vendredi 1er novembre clôt symboliquement la semaine qui a vu le mouvement de protestation prendre un nouveau visage avec l’entrée en scène des syndicats, des classes moyennes et des étudiants. Après la prière, les habitants de Bagdad affluent par dizaines de milliers, peut-être par centaines de milliers, vers la place Tahrir ; sans doute est-ce la plus grande manifestation qu’ait connue l’Irak depuis 2003, donc de toute son histoire. Dans la soirée, de violents combats ont lieu avec les forces de l’ordre. Sur la place Tahrir elle-même, la situation se stabilise et les affrontements sur le pont Al-Jumariyah baissent en intensité, ils se concentrent désormais sur les trois ponts situés plus au nord. Le lundi 4, à Bagdad et à Salhiya, les manifestants tentent d’approcher des bâtiments de la radio et de la télévision, mais sont repoussés ; il y a encore des morts dans la capitale.

À la fin de la semaine, le gouvernement, qui constate le blocage mais aussi la participation croissante dans le mouvement d’une classe moyenne a priori peu familière avec la confrontation physique, mise à nouveau sur la fermeté. Dans la soirée du jeudi 7, à Bassora et à Kerbala, les campements des protestataires sont attaqués, et dans de nombreuses villes les forces de l’ordre sont à l’offensive. Il y a de très nombreuses victimes et un grand nombre d’arrestations (on dénombre désormais 300 morts et plus de 15 000 blessés). Alors que le port d’Oum Qasr reprend ses activités, des syndicats d’enseignants appellent à la reprise du travail, et, le samedi, les principales forces politiques annoncent qu’elles se sont mises d’accord pour conserver le Premier ministre à son poste [voir plus haut]. Tout le monde pense que l’on assiste à un tournant et que le week-end pourrait être fatal au mouvement.

Le dimanche 10, la semaine débute par des manifestations dans plusieurs villes, mais dans la capitale la mobilisation est bien moindre qu’auparavant. Les affrontements se concentrent maintenant sur la place Al-Khalani, dont les forces de l’ordre tentent de s’emparer (il s’agit d’un verrou contrôlant l’accès aux ponts du secteur). Le soir, place Tahrir, alors que les combats font rage non loin de là, les manifestants lâchent des ballons blancs dans le ciel en signe de paix.

Dans les jours qui suivent, de nouveaux appels à la grève des enseignants et des étudiants permettent aux rangs des protestataires de s’étoffer. Si sur la place Tahrir on érige à toutes fins utiles un sapin de Noël décoré de drapeaux irakiens, près de Bassora, pour la énième fois, les habitants bloquent les accès au port d’Oum Qasr, de plusieurs champs pétroliers, de sites industriels et à l’aéroport international de la ville.

Les affrontements autour de la place Al-Khalani sont toujours particulièrement violents, et plusieurs manifestants y périssent. Après plusieurs nuits de combats, les émeutiers mettent à bas les imposantes barrières de béton installées par la police, reprennent le contrôle de la place et d’une partie du pont Al-Sinak ; ils s’emparent également d’un imposant parking de plusieurs étages qui surplombe l’entrée du pont et qu’ils transforment en poste d’observation et en dortoir.

La quatrième semaine consécutive de mobilisation s’ouvre, le 17 novembre, par de nombreux appels à une journée de grève générale à l’initiative de la mouvance sadriste et de plusieurs organisations syndicales dont, peut-être pour la première fois, un syndicat de travailleurs du secteur pétrolier. L’appel à la grève n’a pourtant de réel effet que sur la fonction publique. La journée commence comme d’habitude par de multiples blocages de routes et, à Bagdad, elle est ponctuée d’affrontements autour du pont d’Al-Ahrar. Paradoxalement, le port stratégique d’Oum Qasr reprend ses activités… pour n’être à nouveau bloqué que le lendemain. Malgré tout, dans les jours qui suivent, la mobilisation décline et le ministère de l’Intérieur peut même, le mardi, annoncer la fin de « l’état d’alerte maximale ». Beaucoup croient désormais possible un retour au calme, et le 20 novembre d’importants chefs de tribu du sud du pays sont reçus par le Premier ministre pour discuter des revendications des manifestants. Dans la soirée, les occupants de la place Tahrir se consacrent à la danse et à la musique… mais la bataille pour le contrôle des ponts fait toujours rage, et le bilan de cette nuit d’affrontements est plus lourd que « d’ordinaire » – quatre émeutiers ont été tués et des dizaines d’autres, blessés (à ce stade, on compte environ 330 morts et 15 000 blessés à travers le pays depuis le début du mouvement).

Le lendemain, huit autres manifestants sont tués à Bagdad, et des affrontements éclatent à Kerbala ; des combats ont également lieu autour du port d’Oum Qasr, mais les protestataires qui en occupaient les accès depuis lundi en sont chassés. Sur la place Tahrir, les cheikhs reçus la veille sont conspués, et, dans la nuit, c’est le bureau des Affaires tribales de Nassiriya qui est incendié par des émeutiers. Les combats reprennent de plus belle autour des ponts de Bagdad, occasionnant encore une dizaine de morts ; mais, dès lors, de nouveaux foyers de violence émeutière se font jour : Kerbala, mais surtout Nadjaf et Nassiriya ; depuis plusieurs jours, des manifestants bloquent les principaux ponts de cette dernière, quatrième ville du pays et capitale de la province de Dhi Qar, la plus pauvre d’Irak.

La dernière semaine de novembre débute par des blocages de routes et des manifestations à travers le pays, mais les affrontements sont beaucoup plus intenses que les jours précédents (13 émeutiers tués le dimanche). Au fil des jours, le niveau de violence s’accroît, et les morts s’accumulent.

À Bagdad, la situation autour des ponts est toujours aussi tendue ; le 25, un engin explosif lancé contre les policiers en blesse une dizaine. Deux jours plus tard, c’est à Bassora qu’un autre engin vise un officier de police ; dans cette ville, si les manifestants sont toujours mobilisés, ils lèvent les blocages des routes après des négociations avec les autorités. Le reste du Sud irakien est en flammes : émeute à Samawa, quartier général de la police attaqué à Babylone, banque incendiée à Kerbala, etc.

Dans la ville sainte de Nadjaf, où on évoque des tirs contre les forces de l’ordre, des manifestants incendient le local d’un parti islamiste, puis, le 27, rien moins que le consulat d’Iran. Mais c’est à Nassiriya que les combats semblent les plus féroces, des émeutiers y incendient le bâtiment du gouvernorat et le domicile d’un député ; il y a de très nombreux morts. Internet est coupé dans la ville. Les forces de l’ordre, qui ont reçu des renforts militaires de Bagdad, tentent le 28 de libérer les ponts qui enjambent l’Euphrate, provoquant un nouveau massacre. En représailles, un bâtiment des forces de sécurité est incendié et celui du commandement militaire de la province est assiégé. Le bilan est de 46 morts (33 à Nassiriya, 11 à Nadjaf et 2 à Bagdad), c’est l’une des journées les plus meurtrières depuis le début du mouvement.

Le soir, des combattants tribaux armés de kalachnikovs bloquent certains accès de la ville afin d’empêcher l’acheminement de nouvelles unités de police. À Nadjaf, ce sont en revanche des miliciens des UMP qui arrivent en renfort, équipés notamment de blindés, afin de « protéger les sanctuaires religieux ». Les jours suivants, malgré le couvre-feu, les processions funéraires réunissent des milliers d’habitants. La situation est explosive… et le Premier ministre annonce sa démission.

Fin de la deuxième partie.

Tristan Leoni, 3 décembre 2019.