/ Español / Français / English / Italiano / Čeština / PDF /

Fonte in spagnolo: https://proleint.org/?p=330

/ GUERRA di CLASSE / Pubblichiamo qui la traduzione italiana dell’importante contributo dei compagni di Proletarios Internacionalistas sull’essenza e lo sviluppo del disfattismo rivoluzionario. In un momento in cui l’inesorabile corso della guerra e della pace capitalista tende a trovare forza in una “soluzione” del tipo “conflitto militare”, non più solo su scala regionale ma anche più globalmente su scala planetaria, e a includere sempre più proletari con o senza uniforme nel processo di riproduzione più ampio di questo mondo di miseria, distruzione e sfruttamento, i comunisti hanno il dovere di evidenziare e partecipare a ciò che permette alla nostra classe di forgiare le sue armi e organizzarsi di conseguenza.

Crediamo fortemente che la discussione internazionale delle seguenti tesi faccia parte di questo sforzo militante, il cui fine ultimo è lo sradicamento dell’insopportabile “realtà esistente” che la preistoria umana, fatta di società di classe, ci ha imposto per secoli, per millenni… Non possiamo che appoggiare pienamente qualsiasi iniziativa militante che si ponga come critica implacabile del mondo del valore e del denaro e che inscriva la sua pratica sociale nello sviluppo di questo progetto di vita per l’umanità che è il comunismo.

E come dicono i nostri compagni dei Proletarios Internacionalistas: “Su questo terreno di lotta, di confronto, ma anche di compagnia e di vita, esortiamo i militanti e i gruppi rivoluzionari a centralizzare i loro sforzi con i nostri nell’organizzazione del disfattismo rivoluzionario e, in generale, nell’organizzazione di tutti i compiti richiesti dalla comunità di lotta contro il capitale, tenendo conto, naturalmente, delle capacità e delle possibilità che le circostanze ci permettono.” Buona lettura…

GdC.

Precisazioni sul disfattismo rivoluzionario

Il testo che pubblichiamo di seguito fa parte del prossimo numero della nostra rivista Rivoluzione, dedicato alla guerra imperialista e al disfattismo rivoluzionario.

Abbiamo deciso di anticiparne la distribuzione sia per il ritardo accumulato con la rivista, sia per l’importanza di questo documento nelle discussioni in corso in quei settori della nostra comunità di lotta che stanno assumendo i compiti internazionalisti del disfattismo rivoluzionario.

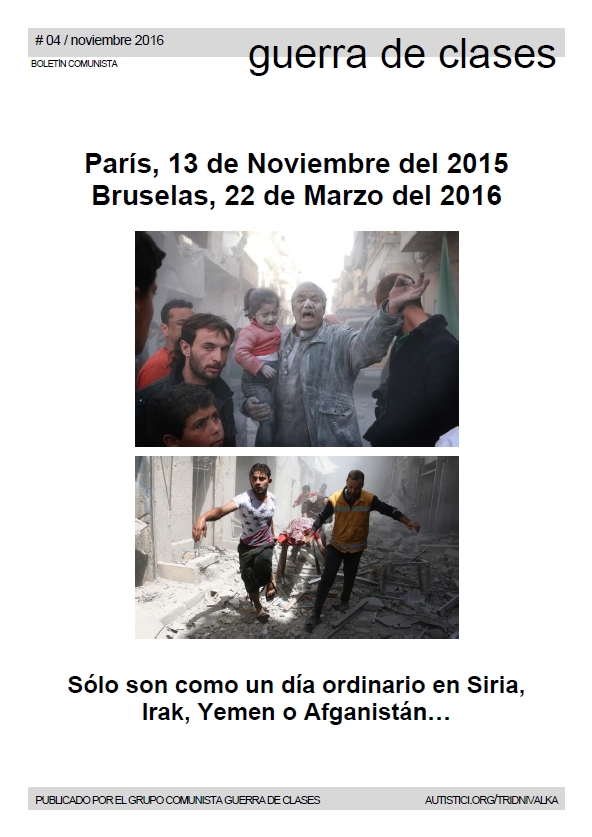

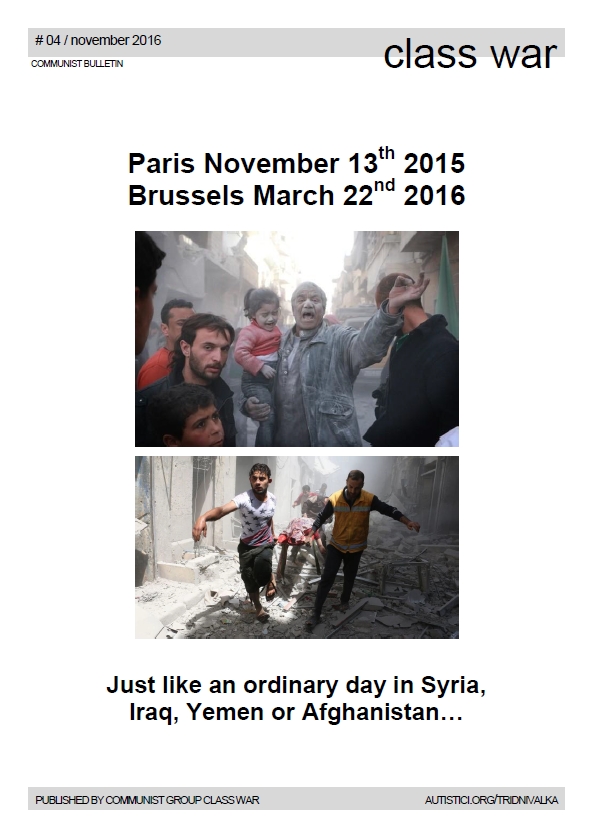

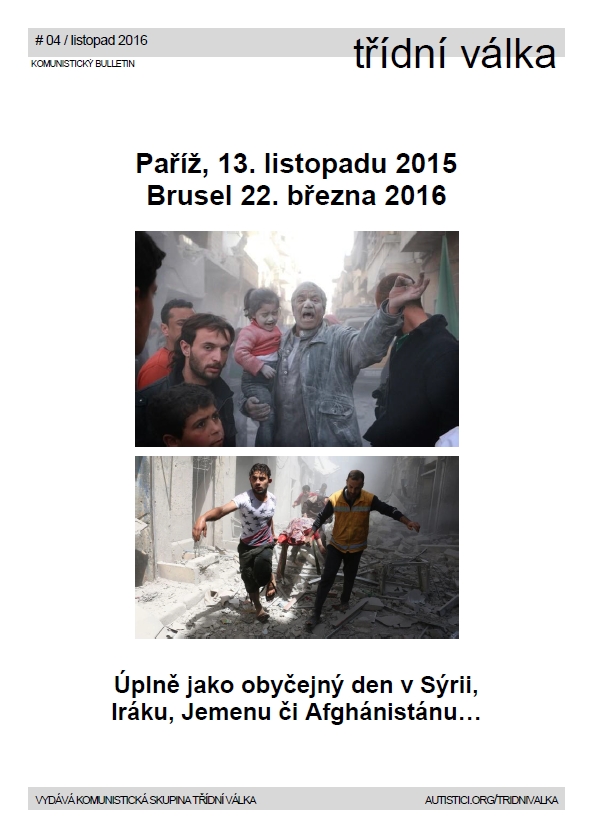

Non dobbiamo sorprenderci che il disfattismo rivoluzionario sia di nuovo all’ordine del giorno nella nostra comunità di lotta. Basta vedere come vive oggi gran parte del proletariato: sotto le bombe. E i “privilegiati”, che non vivono al ritmo dei jet di combattimento o al suono degli stivali militari, soffrono nella loro carne il dolore dei loro fratelli di classe e lo sforzo bellico che tutti gli Stati stanno sviluppando.

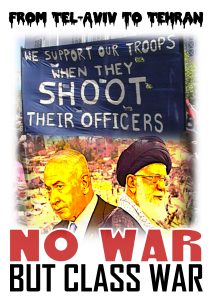

È naturale che, di fronte al bagno di sangue che inonda il vecchio mondo, la nostra classe non solo si rifiuta di essere carne da cannone, ma esprime il suo rifiuto puntando le armi contro i diretti responsabili della carneficina. Di fronte alle fetide bandiere della patria, sotto le cui pieghe vengono massacrati migliaia di proletari, la minaccia del disfattismo rivoluzionario perseguita gli eserciti della borghesia.

Innanzitutto, contro le concezioni caricaturali che provengono dall’ambiente della sinistra o dell’ultra-sinistra putrida, precisiamo che il disfattismo rivoluzionario non è un ideale da raggiungere, un bello slogan lanciato dai rivoluzionari affinché i proletari smettano di uccidersi a vicenda e rivolgano le armi contro i “propri” ufficiali, né è una concezione importata dall’esterno della classe proletaria da certi “rivoluzionari”, che dovrebbero portarne la coscienza. Il disfattismo rivoluzionario è una pratica sociale, o meglio, una determinazione primaria che scaturisce dalle contraddizioni sociali che la guerra imperialista genera nella nostra classe. Se torna al centro delle preoccupazioni della comunità di lotta contro il capitale, soppiantando una serie di altre questioni, non è perché è nell’“agenda” di pochi militanti rivoluzionari, ma perché la generalizzazione della guerra incita la nostra classe ad opporsi ad essa.

Naturalmente esistono molti ostacoli materiali all’organizzazione e allo sviluppo della pratica disfattista, come dimostra l’impressionante sviluppo della guerra imperialista. Si tratta di una serie di limiti che impediscono lo scatenarsi di questa forza imponente e che formano lo stato attuale in cui si trova il proletariato come classe. In generale, si tratta degli stessi limiti e debolezze che riguardano tutti gli ambiti della lotta proletaria, dalla più elementare difesa materiale delle nostre condizioni di vita alle rivolte del nostro tempo. Il limite principale è l’equilibrio di potere internazionale, frutto della sconfitta storica della nostra classe, dalla quale non è ancora riuscita a uscire. Questa sconfitta contiene una serie di implicazioni (lacerazione e quindi negazione delle nostre esperienze di lotta, indebolimento del nostro associazionismo, decomposizione della nostra forza unitaria, ideologizzazione del nostro programma rivoluzionario, ecc.) che possono essere affrontate solo nello sviluppo stesso della lotta contro il capitale, spingendo gli sfruttati a riconoscere la propria sconfitta per sconfiggere il nemico. La rivoluzione sociale è un processo storico in cui la sconfitta fa parte del suo contraddittorio processo di affermazione.

La strutturazione in direzione rivoluzionaria della propria esperienza di lotta, catalizzata dalle minoranze d’avanguardia, ha sempre segnato l’evoluzione della guerra contro la borghesia nei momenti di crisi generalizzata. Credere che una prospettiva rivoluzionaria possa emergere al di fuori dell’immediata lotta proletaria contro lo sfruttamento e della sua intrinseca dimensione storica, o peggio, ritenere che sia confinata all’interno della riproduzione capitalistica, e che quindi non possa aspirare ad alcuna rottura con il rapporto sociale esistente, significa remare a favore dello sviluppo della guerra imperialista e del mantenimento della schiavitù salariale.

Di conseguenza, il disfattismo rivoluzionario, come opposizione proletaria alla guerra, non può separare la sua azione attuale dalla sua pratica storica. Scuote tutti coloro che si pongono nella sua prospettiva affinché approfondiscano la conoscenza della propria prassi e dei suoi limiti, nella complessità dei labirinti proposti dal nemico, chiarendo sempre più chiaramente l’arduo percorso che smantella gli eserciti della borghesia, che pone l’ordine sociale esistente tra l’incudine e il martello. È nel cuore di questa pratica disfattista, delle discussioni sviluppate all’interno della nostra comunità di lotta, fuori e contro lo spettacolo scolastico e dottrinario, che collochiamo questo piccolo contributo.

Partendo dall’ABC del disfattismo nella nostra classe, vogliamo chiarire alcune questioni che si oppongono alle caricature e alle analisi riduttive che vengono sollevate sotto la sua bandiera. L’obiettivo del testo è chiaro: contribuire a delimitare il terreno del disfattismo rivoluzionario dai vari simulacri ed eventi teologici, in particolare da quello che chiamiamo “disfattismo semplicistico” e, allo stesso tempo, esortare tutti i militanti rivoluzionari a centralizzare insieme i compiti che il momento attuale ci richiede.

A causa dello stato di bozza di questo contributo, ancora in fase di discussione e chiarimento, abbiamo preferito presentare il documento sotto forma di tesi.

1

Il disfattismo rivoluzionario non parte da un insieme di idee o istruzioni, ma deriva dalle condizioni materiali di esistenza del proletariato sotto il regime della guerra imperialista. È una pratica immediata, primaria, che nasce dai bisogni e dagli interessi materiali dei proletari, che comprende diversi livelli di materializzazione e sviluppo, e la cui base è, come sempre, la lotta contro lo sfruttamento, e quindi la lotta contro la “propria” borghesia.1 La sconfitta della “propria” borghesia equivale alla sconfitta del “proprio” esercito, del “proprio” Stato.

Questa pratica non dipende da ciò che pensa questo o quel proletario, perché è la totalità dei suoi interessi materiali che lo spinge a opporsi alla guerra imperialista e ai vari eserciti della borghesia. Il disfattismo è determinato dai colpi che la nostra classe riceve in guerra, dai morti, dai feriti, dagli stupri, dalla repressione, dalla fame, dalla demoralizzazione, dallo sfinimento, dai sacrifici, dalle umiliazioni, dallo “sforzo bellico”…, in altre parole, dall’esacerbazione delle contraddizioni sociali. È solo su questa base, come prodotto materiale intrinseco al proletariato, che la necessità e la possibilità del disfattismo rivoluzionario diventano chiare.

Non si tratta quindi dell’“atterraggio”, dal cielo, di un proletariato “puro” che, presentandosi come classe internazionalista autonoma e rivoluzionaria di fronte alla guerra, non lascerebbe spazio alla religione, al nazionalismo o alle altre ideologie della borghesia. Questa posizione caricaturale vede la lotta di classe come un momento concreto, quello dello sviluppo volontario e organizzato dell’attività sovversiva del proletariato, e non come una realtà permanente del modo di produzione capitalistico, degli antagonismi generati da questa società. Il disfattismo rivoluzionario nasce dal nulla, senza vedere che nasce dallo sviluppo della guerra imperialista e non dal cielo! Contrariamente alla visione teologica, il disfattismo rivoluzionario è il prodotto dello sviluppo delle contraddizioni della guerra, che spinge il proletariato a difendere i suoi bisogni materiali e, come tutti gli aspetti del programma rivoluzionario, parte dalle sue determinazioni come classe, dal determinismo storico e non da elementi introdotti dall’esterno.

2

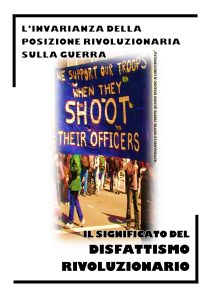

I compiti e le direttive che esprimono il disfattismo rivoluzionario sono la formulazione necessaria e materiale degli interessi oggettivi del proletariato che le sue minoranze più determinate sintetizzano in tali formule. La lotta contro la “propria” borghesia, l’uccisione dei “propri” ufficiali, il rifiuto di ogni “sforzo bellico”, il sabotaggio della produzione, ecc. non sono direttive di ciò che i proletari dovrebbero fare, emanate dal mondo del dovere di essere, ma materializzazioni dell’opposizione pratica del proletariato. L’articolazione del movimento proletario attorno a queste istruzioni e direttive manifesta la tendenza a centralizzare la sua attività e la sua forza sociale.

3

Il compito di combattere la “propria” borghesia riassume la pratica centrale e l’orientamento su cui si basa il disfattismo rivoluzionario. Lontano dall’essere eccezionale, è la pratica quotidiana degli sfruttati. La lotta contro il capitalismo si svolge nella lotta immediata contro lo sfruttamento, e questo presuppone necessariamente una lotta contro la “propria” borghesia, contro i “propri” sfruttatori, contro i repressori che abbiamo di fronte, contro il “proprio” Stato. Naturalmente, questo non ha nulla a che fare con la nazionalità della borghesia o del governo che assume questa funzione. In nessun momento il disfattismo rivoluzionario si riduce alla “lotta contro la borghesia nazionale”. Si tratta di insistere sulla lotta contro la borghesia immediata e le forze di repressione immediate, ma nel quadro della lotta mondiale del proletariato contro la borghesia mondiale.

Lottare contro la “propria” borghesia è l’unico modo per lottare contro la borghesia mondiale. È essenziale insistere sul fatto che questo è l’unico terreno di lotta internazionalista. La lotta del proletariato non può contare su nessun intermediario, su nessuna mediazione se non quella di se stesso, e proprio per questo la lotta contro il capitale è sempre una lotta immediata contro lo sfruttamento diretto e la repressione statale che lo difende. Attacca le basi dell’accumulazione globale del capitale e dello Stato mondiale. In altre parole, la caratteristica centrale della lotta del proletariato è la centralità organica della sua azione diretta contro il capitale, cosicché anche se questa lotta si svolge in un singolo quartiere, in un singolo distretto, in una singola città, contiene la totalità e rappresenta, indipendentemente dalla coscienza dei suoi protagonisti, gli interessi organici del proletariato mondiale.

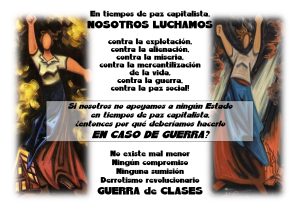

Le istruzioni di “condurre una lotta rivoluzionaria contro la guerra borghese” o altre come “contro la guerra, la guerra di classe” sono totalmente insufficienti e centriste se non sono accompagnate dalla loro concretizzazione, cioè dalla richiesta di una lotta aperta contro la “propria” borghesia, per la sconfitta del “proprio” Stato. Dire che lottiamo contro “qualsiasi borghesia”, o invocare una “lotta rivoluzionaria contro la guerra” senza prendere misure concrete per la sconfitta della “nostra” borghesia, significa cadere nella propaganda e offrire un piatto d’argento allo sciovinismo. Siamo pienamente consapevoli che alcuni compagni ed espressioni della nostra comunità di lotta cercano di esprimere in queste istruzioni la necessità che la nostra classe prenda le distanze dai quadri che si stanno sviluppando sul terreno, ma senza una chiara difesa della lotta proletaria immediata, stanno collaborando al disarmo del proletariato.

4

La pratica del disfattismo subisce diversi momenti di sviluppo, così come diverse forme di materializzazione, a seconda dello sviluppo della stessa guerra imperialista. Ma in ogni momento il disfattismo rivoluzionario assume lo stesso contenuto, la stessa direzione, sintetizzata in questa parola d’ordine centrale di combattere la “propria” borghesia, anche se altre istruzioni particolari che ne derivano sono ovviamente attuate come risultato di questa pratica concreta. Tuttavia, la semplicistica considerazione che il disfattismo rivoluzionario nasca solo come pratica del proletariato in uniforme contro il “proprio” esercito, contro i “propri” ufficiali, nel contesto di un confronto inter-borghese, nasconde una distinzione fondamentale indotta dai momenti di sviluppo della guerra imperialista, e si presenta come un’arma contro le forme che la lotta contro la “propria” borghesia assume in questi altri momenti.

Infatti, la guerra imperialista si esprime come una guerra inter-borghese con due campi ben definiti, con i loro fronti e le loro retrovie, una tipica guerra di fronti, trincee e postazioni2, ma anche come una guerra di occupazione, caratterizzata dall’occupazione militare di una regione da parte di un esercito di un altro Paese. Ma non solo. La guerra imperialista si esprime anche come guerra di gendarmeria o di polizia, cioè come operazione di un gendarme del capitale in un paese per reprimere la rivolta del proletariato in un altro paese. Chiaramente, il contenuto e le determinazioni di quest’ultimo momento sono molto simili a quelli della guerra di occupazione.

Detto questo, e prima di affrontare questi diversi momenti, vorremmo sottolineare che loro sono ben lontani dall’essere situazioni pure, che si escludono a vicenda, elementi che appaiono in modo isolato, ma che sono effettivamente momenti su cui si articola la guerra imperialista. Non si presentano come una nuova situazione, da trattare separatamente, ma come lo sviluppo stesso della guerra imperialista che fa dell’uno o dell’altro momento l’elemento determinante e che si evolve dinamicamente tra di loro. Sono la lotta di classe stessa e le necessità dell’affermazione imperialista a provocare il passaggio dall’uno all’altro.

Di conseguenza, la guerra dei fronti si trasforma in guerra di occupazione e gendarmeria; la guerra di occupazione prende la forma della guerra dei fronti e/o della gendarmeria; la forma della guerra della gendarmeria porta alla guerra di occupazione e/o alla guerra dei fronti, e così via. La realtà materiale è così dinamica che a volte è estremamente difficile esprimere come l’insieme (guerra imperialista) e i suoi momenti particolari si incastrino. Di conseguenza, il disfattismo rivoluzionario può essere considerato in modo diverso a seconda del livello di astrazione a cui si pone la questione della guerra. In effetti, questi momenti particolari sono a volte intrecciati in modo tale che, a seconda di dove poniamo la lente d’ingrandimento sugli eventi, possiamo caratterizzarli in modo diverso. Ma è necessario comprendere questi livelli di astrazione per non confonderli e finire per determinare la totalità concreta – e i compiti da svolgere – sulla base di uno solo di questi momenti.3

Contrariamente al “disfattismo semplicistico”, il motto centrale del disfattismo rivoluzionario, combattere contro la “propria” borghesia, si esprime e si afferma nei diversi tipi di situazioni in cui il proletariato si trova a confrontarsi direttamente con l’esercito borghese. Ovviamente si generano anche istruzioni e direttive particolari, ma, come abbiamo detto, partono dallo stesso contenuto, dalla stessa direzione, e sono quindi subordinate sotto questa istruzione centrale.

5

Il “disfattismo” semplicistico non è nemmeno in grado di esprimere i bisogni materiali del proletariato nel mezzo di una guerra frontale, riducendo tutto a una caricatura della “fraternizzazione”. La “fraternizzazione” viene rivendicata al di fuori della dinamica complessiva della pratica disfattista, come premessa e non come conseguenza. Sarebbe un ideale che un “soldato”, “prima di tutto proletario”, dovrebbe assumere, e una volta che l’ha fatto, rivolge il fucile contro i suoi stessi ufficiali quando (gentilmente?) gli viene chiesto di farlo “dall’altra parte”.

In realtà, le cose sono molto diverse. Il disfattismo rivoluzionario non ha mai come punto di partenza la fraternizzazione, come vorrebbe il pacifismo. Nel suo senso rivoluzionario, e quindi antipacifista, l’istruzione a fraternizzare è determinata dalla dinamica del momento stesso, dall’atteggiamento (la posizione pratica) assunto dai soldati, in qualsiasi “campo” borghese si trovino. La sconfitta non si afferma sventolando bandiere bianche. Al contrario, i proletari su cui si fonda il disfattismo al fronte – e che iniziano la loro attività disobbedendo alla catena di comando – lontani dall’offrire il petto nudo alle pallottole dei loro “fratelli in uniforme” dall’“altra parte”, sparano loro (e la morte dei “fratelli” non è certo il modo più piacevole). Questa azione diede maggiore determinazione a coloro che cominciavano a liberarsi delle loro uniformi, non solo per rifiuto del loro ruolo, ma angosciati dal destino che il disfattismo rivoluzionario aveva in serbo per loro. I proletari coerenti sparano contro le forze repressive dirette della borghesia che hanno di fronte, che vogliono distruggerli, qualunque sia il loro “campo”, qualunque sia la loro nazionalità, perché assumono la funzione di sottometterli. Sono le forze della “propria” borghesia, del “proprio” Stato.

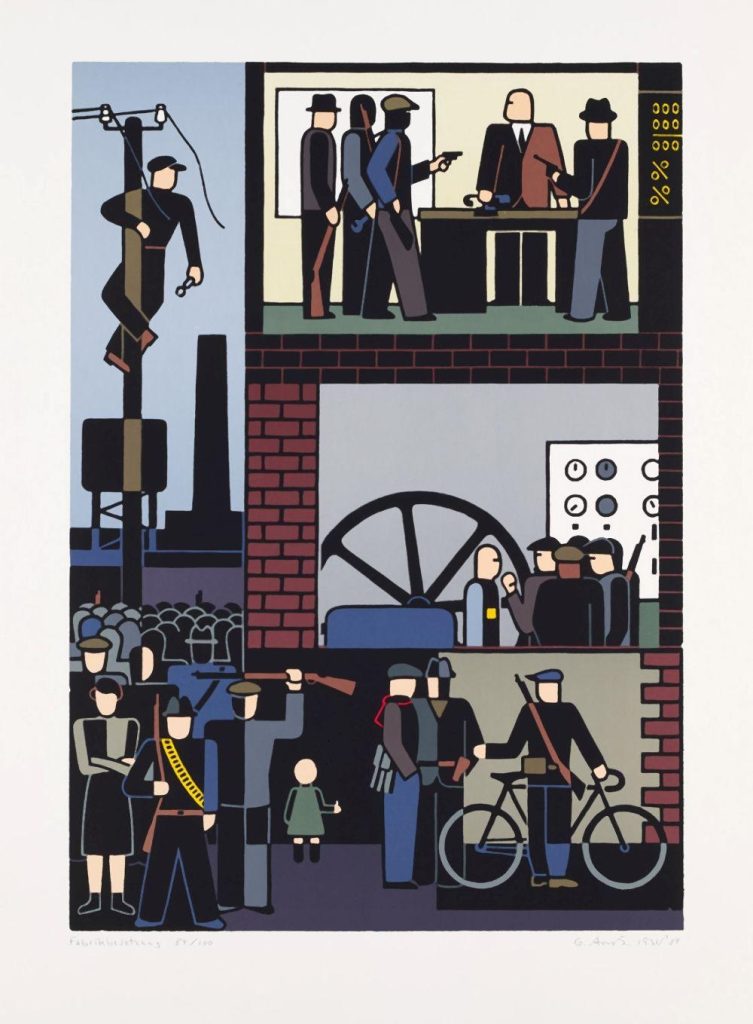

Ciò che è decisivo in questo momento di affermazione del disfattismo rivoluzionario contro i fronti è l’intransigenza dei proletari in lotta (e quindi in armi) contro la “propria” borghesia, cioè l’intransigenza della loro opposizione agli ufficiali alle loro spalle e a tutti i militari che ostacolano la lotta, qualunque sia il loro “campo”. Questa intransigenza, determinata da una serie di fattori (equilibrio di potere, riappropriazione programmatica, ecc.), è ciò che segna lo sviluppo del movimento e i gradi di autonomia che il proletariato riesce a raggiungere. Rafforzandosi, esprimendosi su tutti i terreni sociali, distinguendosi sempre più chiaramente dalle diverse frazioni della borghesia, il proletariato avanza nel suo processo di costituzione di classe, assumendo livelli sempre più alti di disfattismo rivoluzionario, assumendo apertamente la guerra rivoluzionaria. Questo è il processo materiale del disfattismo rivoluzionario applicato nella guerra del fronte inter-borghese, la trasformazione della guerra imperialista in guerra di classe. La distruzione rivoluzionaria dell’esercito è opera del proletariato armato, la sua risposta violenta.

Questa distruzione dell’esercito borghese, prendendo come riferimento la ribellione dei soldati al fronte, che abbiamo riassunto qui, non può essere realizzata da un giorno all’altro senza che le minoranze più determinate della nostra classe organizzino la centralizzazione nel tempo e nello spazio di centinaia di piccole azioni di terrore rivoluzionario, di diserzione, di fuga, di insubordinazione, di ribellione, di presa di ostaggi, di liquidazione fisica degli ufficiali, di istruzioni e direttive concrete su cui si basa il movimento, e così via. Si tratta di un processo di preparazione a lungo termine durante il quale il proletariato forgia l’organizzazione del disfattismo rivoluzionario.

Ovviamente, questo processo è chiaramente segnato dall’equilibrio di potere internazionale tra le classi. In un equilibrio di potere chiaramente favorevole alla borghesia, il disfattismo rivoluzionario tende a soccombere all’isolamento, o per inghiottimento da parte di una fazione borghese, o per liquidazione fisica da parte dello Stato mondiale, o, in generale, per entrambi i fattori.

6

La guerra di occupazione, come la guerra di gendarmeria, comporta lo spostamento di un esercito da un Paese per insediarsi e schierarsi in un altro. In effetti, la guerra di gendarmeria potrebbe essere considerata come una situazione speciale della guerra di occupazione. Diciamo che il criterio che le differenzia, con tutte le precauzioni che si devono prendere in questo tipo di affermazioni, è che nella guerra di gendarmeria la ragione dell’intervento, al di là delle contraddizioni e delle lotte che la borghesia di un luogo o di un altro può avere, è direttamente la frantumazione della lotta proletaria che precede l’intervento, mentre nella guerra di occupazione la questione iniziale è un confronto inter-borghese.

Detto questo, in un momento o nell’altro della guerra imperialista, ciò che è decisivo non è lo scontro tra due eserciti su una linea del fronte o per la difesa di una frontiera, ma lo sviluppo di un’operazione militare il cui obiettivo diretto sono i proletari che vivono sul posto. Questo aspetto non è aneddotico, perché costituisce un cambiamento qualitativo nelle condizioni delle operazioni militari, della guerra, annullando ogni distinzione tra “il fronte” e “le retrovie”, prendendo di mira in modo permanente l’intero territorio occupato, attaccando i proletari direttamente nella loro vita quotidiana e nelle loro case, cosa che li ha portato a reagire.

In questo scenario, in cui l’esercito di occupazione si afferma come il nemico diretto della nostra classe, quello incaricato di imporre la sua sottomissione allo sfruttamento capitalista, di controllare i suoi movimenti, di esercitare la repressione, di distruggere le sue abitazioni, di sistematizzare lo stupro, di torturarla, di massacrarla, eccetera, il disfattismo rivoluzionario parte, in primo luogo, dalla lotta contro questo esercito, ponendosi indiscutibilmente nella lotta contro la “sua” stessa borghesia.

Esiste una vasta e ricca esperienza storica della nostra classe in questo senso, che è stata sistematicamente denigrata, distorta e nascosta sotto la copertura della guerra inter-borghese, denunciando qualsiasi forma di pratica di confronto del proletariato con l’esercito di occupazione con il fallace pretesto della lotta di liberazione nazionale. Ci riferiamo, ad esempio, alla lotta proletaria del XVII e XVIII secolo in tutta l’America contro gli eserciti spagnolo, inglese e portoghese… in Oriente e in Medio Oriente contro gli eserciti inglese e ottomano; in Cina nel XIX secolo contro la presenza di eserciti inglesi, francesi e tedeschi – le rivolte dei Taiping e dei Boxer; nelle Filippine (dal 1898 al 1913) contro la presenza delle truppe americane, in Brasile (la rivolta di Canudo, per citare solo un esempio), in India, in Africa (la rivolta degli Herero, per esempio) e, soprattutto, nelle lotte che hanno abbracciato il mondo dopo il 1945 (Asia, Africa nera e Maghreb, America Latina). Archiviati nella piccola scatola delle “lotte di liberazione nazionale”, questi scontri sono stati disprezzati come conflitti inter-borghesi.4

L’opinione comunemente accettata è che queste lotte siano state esclusivamente il risultato di lotte interne alla classe dominante per il controllo di questi territori, una visione che è stata diffusa soprattutto dalla borghesia mondiale e dai suoi principali agenti di indottrinamento: i media, gli storici, gli accademici, gli intellettuali, ecc. Naturalmente, l’intero spettro della sinistra e dell’ultra-sinistra ha fatto leva su questa visione del mondo per intrappolare la nostra classe nella lotta di liberazione nazionale. Da questo punto di vista, le prospettive pro o contro la liberazione nazionale erano opposte, ma entrambe le visioni facevano il gioco dell’inquadramento borghese di queste lotte, che cercava di intrappolarle in questo falso dilemma. Alla fine, entrambe hanno coperto la guerra imperialista contro la nostra lotta e, con grande sollievo delle loro posizioni controrivoluzionarie, quest’ultima prima o poi (dopo essere stata terribilmente repressa) sarà integrata da una frazione della borghesia locale, che li ha confortati nei loro pietosi punti di vista.

Oltre ad altre concezioni socialdemocratiche riprodotte da un’ampia gamma di gruppi di sinistra, un aspetto decisivo che impedisce di percepire il carattere proletario di queste lotte è la separazione ideologica tra “paesi sviluppati” e “paesi sottosviluppati”, o più sottilmente, “paesi centrali” e “paesi periferici”. Sebbene alcuni non si spingessero fino ad affermare che il proletariato fosse una forza insignificante in queste regioni, a causa del presunto sottosviluppo del capitale, coloro che sostenevano che le lotte decisive dovevano iniziare nei Paesi centrali non mancavano di avallare questa concezione. Tutto ciò che accadeva in Asia, Africa, ecc. non poteva avere altro orizzonte che quello di una lotta nazionalista in cui il proletariato serviva da carne da cannone. Il loro punto di riferimento era l’Europa e un’immagine mitica dell’operaio industriale, prigioniero del progresso, dello sviluppo e dell’operaismo.5

La nostra posizione al riguardo è chiara: nella maggior parte delle lotte descritte come “liberazione nazionale”, si trova un proletariato che cerca di difendere le proprie condizioni materiali di vita, di lottare contro lo sfruttamento e le esigenze di valorizzazione, gestite dall’esercito di occupazione che assume la funzione della “propria” borghesia. Questa è l’unica strada possibile della lotta proletaria in queste condizioni e, di conseguenza, dello sviluppo del disfattismo rivoluzionario: la lotta contro la “propria” borghesia, sferrando colpi antiterroristici, organizzando e strutturando unità di combattimento che si organizzano in guerriglie e gruppi armati, attaccando i capi della repressione e i loro collaboratori nelle loro stesse case, sabotando i rifornimenti del nemico, ecc. La decomposizione dell’esercito di occupazione e la fraternizzazione derivano proprio dalla determinazione del proletariato ad attaccare questo esercito, attaccando senza pietà i proletari in uniforme che accettano di continuare a uccidere, torturare, stuprare e reprimere.

È in questo scenario, e nei compiti organizzativi che esso richiede, che si acuiscono le contraddizioni all’interno dell’esercito di occupazione per distruggerlo, creando complicità e fraternizzazioni con i soldati nemici che rompono con il “proprio” campo.

Confondere la lotta del proletariato contro l’esercito di occupazione con la liberazione nazionale, come fa il “disfattismo semplicistico”, contribuisce oggettivamente a isolare, disarmare e incanalare la sua lotta.6 Gli appelli di questo “disfattismo” si oppongono a questa lotta elementare del proletariato contro la “propria” borghesia e ai compiti che le corrispondono, chiamando senza arrossire a “fraternizzare” con i “fratelli in uniforme” che lo torturano, lo umiliano, lo violentano e lo massacrano. L’azione risoluta del proletariato contro le forze che lo reprimono viene messa nel gioco imperialista quando è proprio l’unica vera pratica del disfattismo. Come nella guerra dei fronti, ciò che è decisivo in questa pratica disfattista è l’intransigenza dei proletari in lotta, cioè l’intransigenza nella loro opposizione all’esercito di occupazione, ma anche di fronte alla frazione della borghesia locale che cerca di assorbire le loro energie in un fronte di liberazione nazionale. Così, la diffusione di istruzioni e di propaganda scritta che denunciavano il ruolo dell’esercito di occupazione, così come i tentativi della borghesia locale di incanalare la risposta proletaria, incoraggiando la disobbedienza e la diserzione e la fraternizzazione tra i ribelli, costituirono una parte decisiva dello sviluppo della lotta di classe.

7

Il terreno dell’opposizione armata non si basa mai sulla superiorità tecnica e strettamente militare, per ingaggiare un confronto “apparato contro apparato”, “esercito contro esercito”. Il contenuto reale della lotta non è mai garantito unicamente dall’armamento (certo indispensabile) del proletariato, né dalla forma particolare adottata dal proletariato armato. Se lo scontro armato contro i soldati che svolgono la loro funzione di forze armate della borghesia è inevitabile, questa realtà sfugge ai fronti. Il proletariato si organizza in distaccamenti armati, guerriglieri, la cui caratteristica principale, rispetto alla guerriglia militarista, è la mobilità, la centralizzazione della direzione rispetto all’autonomia [non nel senso dell’autonomia di classe] e alla dispersione di ogni distaccamento, e l’unità con le “retrovie”. Cerca di dirigere i suoi attacchi dove il nemico non se li aspetta; cerca di evitare lo scontro diretto quando il nemico è superiore; evita la resistenza nei punti fissi; usa la dispersione di fronte all’avanzata del nemico e la concentrazione solo per colpire quando nessuno se lo aspetta; effettua operazioni selettive per liquidare i capi della repressione. Il suo stesso modo di procedere contro il nemico, liquidando senza pietà ufficiali e soldati noti per la loro crudeltà e sviluppando una propaganda disfattista tra il resto dei soldati catturati, contribuì a rompere la coerenza di questo corpo repressivo e ne favorì la decomposizione. Viene così incoraggiata l’azione dei proletari che si rifiutano di eseguire gli ordini, che disertano, che rivolgono le armi contro i loro stessi ufficiali, rifiutandosi di servire come carne da cannone o carnefici dei loro stessi fratelli di classe nella lotta, facendo così avanzare il processo rivoluzionario in tutti i campi borghesi.

8

Per la borghesia si tratta sempre di trasformare la guerra sociale in una guerra inter-borghese, o attraverso lo schiacciamento e l’eliminazione fisica del proletariato in lotta, e/o attraverso la sua canalizzazione, cioè l’inquadramento del proletariato in un processo che liquida i diversi gradi di autonomia raggiunti dal proletariato e lo conduce in un fronte interclassista. Il proletariato viene trascinato in una guerra tra frazioni della classe dominante, con la qualifica di guerra difensiva contro l’invasore, di nazione sotto attacco contro l’aggressore, di nazione oppressa contro l’imperialismo, oltre a una lunga serie di altre giustificazioni. Nelle situazioni storiche in cui il proletariato resiste al canto delle sirene della borghesia e in cui l’equilibrio internazionale dei poteri minaccia l’ordine esistente, la pace sociale appare come un orizzonte su cui dividere e cementare la sconfitta del proletariato. La pace di Brest-Litovsk ne è uno degli esempi più illustrativi.7

Ma è la bandiera della liberazione nazionale che è diventata un grande baluardo contro il disfattismo rivoluzionario, soprattutto quando si tratta di confrontarsi con un esercito di occupazione. La borghesia la usa per deviare la lotta della nostra classe verso i suoi interessi frazionari sul mercato mondiale, cioè come mezzo per appropriarsi della gestione locale dello sfruttamento capitalistico.

Questo processo di inquadramento è sostenuto dai vari limiti contenuti nell’autonomia della nostra classe, luogo in cui proliferano dannose concessioni alla borghesia locale, aprendo la strada alla formazione di un fronte nazionale in cui la nostra classe si perde. Questa realtà diventa evidente quando l’antagonismo tra le classi, che tende a delimitare i confini della lotta, si offusca sotto la pressione dell’ideologia che la borghesia locale difende per spingere i proletari a uccidersi a vicenda per interessi estranei ai propri.

Mentre nel disfattismo all’apice della guerra del fronte questa pratica di canalizzazione del nostro movimento si esprimeva con un rinnovamento della borghesia locale, che si presentava come parte del movimento disfattista del proletariato, nella guerra di occupazione si è sempre manifestata nella costruzione di un fronte interclassista che consolidava la figura di un esercito nazionale contro l’esercito di occupazione, qualunque fosse l’argomento su cui si costruiva la coesione (difesa nazionale, religione, cultura, ecc.). Si ottiene consolidando una fittizia comunità di interessi tra la borghesia locale e i “suoi” proletari, basata sull’identificazione con una nazione, un popolo, un territorio, una cultura, una religione, un’etnia, una lingua o qualsiasi altro aspetto particolare su cui questa finzione possa essere ideologicamente sostenuta. L’antagonismo di classe soffre di un’astrazione idilliaca che, nella sua materializzazione reale, significa l’integrazione del proletariato nella guerra imperialista.

A dispetto di quanto alcuni vorrebbero farci credere, non c’è polarizzazione tra imperialismo e liberazione nazionale, perché la liberazione nazionale è parte integrante dell’imperialismo. La logica imperialista del capitale (insita in ogni particella di valore che contiene) è ciò che dà coerenza alle diverse fazioni borghesi nella lotta internazionale per la distribuzione delle forze produttive del pianeta. La liberazione nazionale, concretizzata sotto varie identità fittizie, non è altro che il meccanismo utilizzato dalla borghesia locale per mobilitare il proletariato nella difesa dei suoi interessi frazionali.

Il processo con cui il proletariato rinuncia progressivamente alla difesa dei propri interessi materiali e si lascia coinvolgere nelle reti inter-imperialiste, trasforma gli sfruttati in carne da cannone e in tutti i casi la situazione ritorna a una guerra di fronti inter-borghesi, anche se combinata con il dispiegamento dell’esercito di occupazione. L’affermazione della guerra imperialista è confermata dallo schiacciamento e dalla liquidazione del proletariato, che può ribaltare questa realtà solo rompendo l’unità interclassista attraverso il riemergere del disfattismo rivoluzionario, in risposta alle brutali condizioni di sfruttamento diretto gestite dalle diverse borghesie (esercito di occupazione, esercito o milizia della borghesia locale…). È solo rilanciando questa prospettiva che il proletariato tornerà a opporsi ai sacrifici dell’unità nazionale, attaccando i proletari in uniforme che continuano a ucciderli da entrambe le parti, rispondendo e attaccando tutte le frazioni borghesi che organizzano direttamente il loro sfruttamento, in particolare i vari leader politico-militari. Al di fuori di questa prospettiva, scava la fossa per la più ampia riproduzione del capitale.

Le minoranze rivoluzionarie, in quanto parte attiva e dinamica della prospettiva disfattista, non solo incoraggiano ma organizzano i vari compiti che essa richiede. Tra questi compiti, è essenziale anche indagare storicamente le esperienze di affermazione del disfattismo, il modo in cui i diversi gradi di autonomia di classe sono stati dissolti a favore di una fazione del capitale, per evidenziare il processo che va dall’uno all’altro e, in questo processo, evidenziare i momenti in cui si raggiungono i massimi livelli di autonomia di classe, così come i momenti in cui il proletariato cede al suo nemico e permette alla controrivoluzione di riprenderlo sotto il suo controllo. Questo compito di riappropriazione della propria azione storica fornisce precise direttive per l’azione internazionale del proletariato sulla base della propria esperienza, delineando più chiaramente i confini di classe.

9

La grande preoccupazione della borghesia, sulla scia delle esperienze storiche successive, è quella di corazzare il proprio esercito contro il disfattismo rivoluzionario che sta distruggendo la sua organizzazione armata. Di conseguenza, il tipo di reclutamento con cui si forma un esercito (coscrizione, servizio volontario, mercenari, ecc. e le loro combinazioni miste) non è insignificante, perché questo aspetto condiziona in modo decisivo le forme assunte dal disfattismo rivoluzionario.

Se vogliamo distinguere tra i diversi tipi di reclutamento militare, dobbiamo sottolineare che la borghesia mondiale ha da tempo imparato la lezione della storia, correggendo gli aspetti costitutivi dei suoi eserciti per combattere i fattori che favoriscono l’indisciplina e la messa in discussione dell’ordine militare in un contesto in cui tendono a manifestarsi le contraddizioni. L’esempio del Vietnam negli anni Sessanta, dove l’esercito più potente del pianeta subì un terribile processo di decomposizione con decine di migliaia di soldati che disertarono e si organizzarono contro i propri ufficiali, portando la guerra sul fronte interno, con rivolte negli Stati Uniti (Watts, ecc.), fu preso molto sul serio. L’“errore” commesso dagli Stati Uniti nell’inviare in guerra centinaia di migliaia di soldati di leva è diventato cruciale quando un’alta percentuale di “neri” in uniforme nel loro esercito, un esercito che riproduce il razzismo della società, si è identificato con i proletari che, in Vietnam, sono stati trattati in modo abietto come “musi gialli”.8 Per questo motivo la classe dominante ha cercato a lungo di reclutare e selezionare le truppe inviate al fronte secondo criteri che rendono difficile l’identificazione e la fraternizzazione con il “nemico”, dalla lingua e la cultura al background personale di ogni recluta. Allo stesso tempo, soprattutto attraverso gli Stati Uniti e in misura minore la Francia (Maghreb, Africa) e il Regno Unito (India, Birmania, Malesia), il capitalismo globale ha sviluppato e perfezionato il principio della guerra combattuta innanzitutto da truppe speciali (in Vietnam, l’apparizione dei Berretti Verdi, dei Rangers, dei Lurps, dei Sayeret, delle SRR, ecc.), addestrate a condurre operazioni rapide, a catturare le truppe nemiche dalle retrovie e ad addestrare i soldati reclutati per trasformarli in macchine da guerra. Naturalmente, esistono limiti insormontabili all’applicazione di queste misure, determinati dalle necessità della guerra, che obbligano la borghesia a reclutare coscritti “pericolosi”, ad esempio quando è costretta a ricorrere alla coscrizione obbligatoria di massa.

Di conseguenza, il tipo di reclutamento indica una certa tattica borghese, il suo margine di manovra e la posizione materiale del proletario in uniforme. Ha influenzato la coesione delle truppe, la loro capacità di agire, di uccidere e di morire e la loro resistenza ai rischi di demoralizzazione, smobilitazione e persino di decomposizione. Non è quindi difficile capire che le pratiche disfattiste assumono forme diverse a seconda del tipo di reclutamento, che non può essere ignorato.

10

La svolta e lo sviluppo del disfattismo rivoluzionario sono sempre fortemente influenzati dall’equilibrio di potere internazionale. Questo è notoriamente evidente nel contesto di una guerra imperialista localizzata, dove un rapporto sfavorevole alla nostra classe permette di isolare i proletari in lotta. Non c’è dubbio che le varie lotte e i momenti di disfattismo, per quanto imponenti, si distaccano dalla prospettiva rivoluzionaria se non si rompe l’isolamento. Intrappolati nei cordoni sanitari messi in atto dalla borghesia, il risultato è sempre lo stesso: la sconfitta. Questa assume generalmente la forma di un massacro perpetrato dallo Stato mondiale sul terreno, oppure di una neutralizzazione e canalizzazione del movimento. Il disfattismo rivoluzionario si realizza quindi solo come movimento espansivo, come guerra rivoluzionaria del proletariato mondiale, cioè come articolazione internazionale della lotta contro la “propria” borghesia dei proletari dei diversi paesi.

Sebbene il cambiamento dei rapporti di forza e la rottura dell’isolamento possano verificarsi a causa dello slancio e della determinazione del disfattismo nei paesi in cui si concentra la guerra localizzata, portando contraddizioni a tutti gli eserciti in attività, il peso della lotta di classe sviluppata nei paesi che inviano i loro eserciti acquista comunque un’importanza di primo piano. La coesione e la pace sociale nelle “retrovie” fanno sì che questi eserciti non debbano preoccuparsi dell’ordine sociale nei loro territori e possano dispiegare le loro forze in altre regioni. Al contrario, la messa in discussione e la rottura della pace sociale alle loro spalle tende non solo a costringere questi eserciti di occupazione a tornare “a casa”, per non essere travolti dal tumulto che si diffonde nelle “retrovie”, ma anche a indebolire la loro stessa coesione. Ecco perché il disfattismo rivoluzionario, ancora una volta, si esprime in questa situazione e in questi paesi, nella lotta contro la “propria” borghesia, contro il “proprio” Stato. Gli appelli al “disfattismo” che non partono da questa questione essenziale restano una ricetta per l’impotenza, la contemplazione e l’idealismo.

Non c’è prospettiva di trasformazione sociale senza la generalizzazione della lotta proletaria. L’esperienza storica verifica questa invariabile determinazione nella lotta tra proletariato e borghesia: qualsiasi processo insurrezionale limitato a una città, a un paese o a una regione tende inevitabilmente a soccombere. Il capitale non può essere distrutto in questo o quel luogo, ma sull’intero pianeta da cui proviene la riproduzione sociale di questa società, e per questo il potere borghese deve essere distrutto ovunque. L’internazionalismo non è quindi un “principio” sottoscritto da minoranze rivoluzionarie, ma il contenuto stesso della lotta proletaria.

Così, se la lotta del proletariato si sintetizza nella lotta contro la borghesia che gli sta di fronte, combattendo i diversi agenti che essa mette in campo per riprodurre la società capitalista, è nell’organizzazione internazionale e nella centralizzazione di questa comunità di lotta contro la “propria” borghesia che si gioca la questione decisiva che può aprire la strada alla rivoluzione mondiale. Le minoranze rivoluzionarie collocano la loro azione in questa prospettiva, non solo in termini di azione disfattista, ma nella lotta quotidiana del proletariato. È il processo stesso di costituzione del proletariato come classe, come partito mondiale per la distruzione dell’ordine sociale esistente.

Le minoranze rivoluzionarie non sono interpreti o cronisti della realtà. Né cercano “accordi teorici” per agire insieme. Ciò che caratterizza le minoranze comuniste, comunque si chiamino, è che assumono le diverse espressioni di lotta come un’unica comunità di lotta internazionale contro il capitale e lo Stato, mettendo tutti i loro sforzi e la loro passione nella strutturazione, nell’organizzazione e nella centralizzazione dei compiti che ciò richiede. È in questo approccio, che implica una critica implacabile del riformismo, dell’attivismo, del teoricismo, del centrismo…, cioè delle diverse forze socialdemocratiche che minano la nostra comunità di lotta, che la discussione e l’approfondimento del programma, così come la demarcazione tra rivoluzione e controrivoluzione, si affermano come un’autentica pratica rivoluzionaria. Su questo terreno di lotta, di confronto, ma anche di cameratismo e di vita, invitiamo i militanti e i gruppi rivoluzionari a centralizzare i loro sforzi con i nostri nell’organizzazione del disfattismo rivoluzionario e, in generale, nell’organizzazione di tutti i compiti richiesti dalla comunità di lotta contro il capitale, tenendo conto, naturalmente, delle capacità e delle possibilità che la situazione ci consente.

Ottobre 2024

Proletari Internazionalisti

www.proleint.org

info@proleint.org

Traduzione italiana: Gli Amici della Guerra di Classe / Los Amigos de la Guerra de Clases

1 La nostra concezione dello sfruttamento non ha nulla a che fare con la concezione operaista dello sfruttamento, che consiste nel ridurlo a un livello di astrazione molto concreto, il processo immediato di produzione nell’industria, e nel farne il luogo dello sfruttamento, nascondendo il fatto che si tratta di un momento all’interno di un processo globale. In realtà, lo sfruttamento capitalista si presenta come l’appropriazione del lavoro sociale del proletariato da parte del capitale e determina ogni momento vissuto dalla nostra classe (compresa la disoccupazione, ovviamente). La lotta contro lo sfruttamento comprende quindi la lotta diretta a partire da ognuno di questi momenti.

2 È vero che, da quando si è diffusa l’aviazione militare, questa guerra di prima linea è stata dotata di una nuova logistica militare, che mette in prospettiva la guerra di prima linea tradizionale, ma per semplicità utilizzeremo qui questa caratterizzazione.

3 Lo esprimiamo con tutte le difficoltà e le rigidità della lingua. Prendiamo l’esempio attuale della Palestina per aiutarci a capire, sapendo che la realtà è sempre più complessa. La guerra contro la “propria” borghesia presuppone un confronto con l’esercito israeliano nella misura in cui il proletariato deve affrontare un “esercito di occupazione”, che assume la funzione della propria borghesia, della “propria” repressione diretta, del “proprio” Stato. Ma, allo stesso tempo, in altri luoghi o momenti, questa lotta contro la “propria” borghesia si articola contro Hamas o l’“Autorità Palestinese” quando queste forze vogliono usarla come carne da cannone nella guerra inter-borghese contro lo Stato di Israele, o semplicemente quando ne assumono le funzioni per la gestione del suo sfruttamento. Negare la prima pratica disfattista sulla base dell’esistenza del secondo caso, o viceversa, affermando in ogni caso che ciò favorirebbe una fazione borghese, significa abbandonare il disfattismo rivoluzionario e sostenere, anche implicitamente, uno dei campi del nemico. [di classe]

4 Possiamo applicare questa osservazione alla “resistenza” proletaria (senza maiuscola) del periodo 1939-45, ad esempio, contro l’esercito occupante tedesco (o italiano, come in Grecia e in Albania), che si tratti di Francia, Serbia, Grecia o Russia. È una questione che può essere risolta con due colpi di cucchiaio: sarebbe solo uno scontro tra due campi borghesi, che è soprattutto un insulto a tutti i proletari che si sono rifiutati di essere controllati, sfruttati e massacrati da questi eserciti di occupazione e dalla borghesia locale, che era molto zelante nella sua solidarietà con questo esercito di repressione. Anche in questo caso, le sette di sinistra di ogni tipo sono incapaci di vedere il proletariato reale e la sua lotta, in queste condizioni terribili, dopo il gigantesco massacro e la repressione del 1917-23, perché non si è sviluppato secondo lo schema classico della “lotta proletaria” e del “disfattismo rivoluzionario” che domina i loro cervelli; ed è questo che hanno imposto come dogma inamovibile alle generazioni future. Ancora una volta, costruiscono la realtà sulla base del quadro finale che la borghesia è riuscita a imporre, riducendo gli eventi a un’unica poltiglia: in Francia, ad esempio, la Resistenza con la R maiuscola, controllata e istituzionalizzata dallo Stato francese attraverso il PCF e il FFL, come se non ci fosse stata alcuna resistenza… proletaria!

5 Anche militanti come Ngo Van, che ci hanno lasciato un materiale inestimabile sull’attività della nostra classe in questa “periferia” – basti citare “Viêt Nam 1920-1945. Révolution et contre-révolution sous la domination coloniale” [“Vietnam 1920-1945, rivoluzione e controrivoluzione coloniale”], o “Au pays de la cloche fêlée” [“Nel paese della campana rotta”] – riproducono anche la visione socialdemocratica che cerca il proletariato nelle concentrazioni industriali. Questo spiega perché nella rivista “Informations et Correspondances Ouvrières” (ICO), alla quale partecipò attivamente fin dall’inizio, gli articoli che scrisse si concentrarono sugli scioperi operai nelle città, in particolare a Saigon, nel 1964 e nel 1970, e si limitarono agli eventi “operai”.

6 Alcuni cercano di combinare un livello di astrazione, in cui entrano in gioco solo concetti autonomi staccati dalla realtà, con un’analisi più fine dei conflitti in corso, in cui il proletariato viene evacuato (poiché “tutto è capitale”) e deve essere “reiniettato” in una forma pura, come vorrebbero loro, che è più facile e non richiede di andare a cercarlo dove si trova, cioè combattendo e affrontando la “propria” borghesia. In questo modo, evitano di confrontarsi con la realtà dinamica e contraddittoria della loro comoda ideologia.

7 La pace e la guerra capitalista sono solo due momenti della guerra permanente condotta dalla borghesia contro il proletariato.

8 Va notato che, ovviamente, questo disfattismo è stato determinato dall’ondata di lotte internazionali degli anni ‘60 e ‘70, e che questo tipo di reclutamento ha solo incoraggiato l’esplosione di queste lotte all’interno dell’esercito.