| Español | English | Français | Deutsch | PDF |

Dernière mise à jour : 01/08/2020

Coronavirus et question sociale

La Oveja Negra

9° année · Numéro 69 · avril 2020

Bulletin de la Bibliothèque et Archive Alberto Ghiraldo · Rosario · Région argentine

CORONAVIRUS ET QUESTION SOCIALE

CORONAVIRUS ET QUESTION SOCIALE

• Le virus est-il le capitalisme ?

• Foi dans la science

• La réaction de l’État

• État d’isolement

• Santé publique et force de travail

• « Nous sommes en guerre »

• Le coronavirus n’a pas provoqué la crise économique

• Du travail, du travail, du travail !

• Retour à la normale ?

• Encadré/ « Il n’y aura pas de retour à la normale »

• Encadré/ Pas besoin de conspiration

• Encadré/ Il n’y a pas de « snobs », il y a des classes sociales

• Nouveaux titres : Contagion sociale – Guerre de classe microbiologique en Chine (Chuang)

Nous nous trouvons dans un état d’exception, et malgré tout nous restons dans la norme capitaliste. La raison d’État ne connaît pas les exceptions, mais les règles. Ce n’est pas la fin du monde. Et il n’est pas nécessaire de mettre en veille notre réflexion ou notre action pour cause de force majeure.

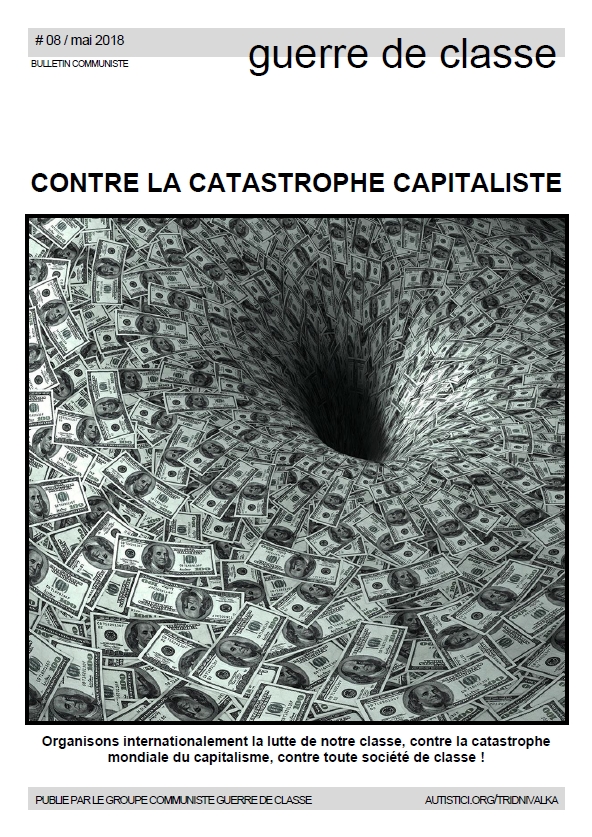

Le capitalisme est une catastrophe quotidienne. Toutefois, il ne présente comme un problème grave que celui qu’il cherche à résoudre immédiatement. Ce qu’il a déjà naturalisé comme étant inévitable devient une partie de sa normalité. C’est pourquoi toutes les propositions qui ne visent pas à lutter contre le capitalisme n’aspirent qu’à gérer sa catastrophe.

Parmi les faits acceptés de cette société figure le « chiffre » de 8 500 enfants qui meurent chaque jour de malnutrition dans le monde, selon les estimations de l’UNICEF, de la Banque Mondiale et de l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est écrit rapidement, avec quatre chiffres… mais c’est une horreur indescriptible. Cela ne suffit-il pas pour céder au désespoir ? Pour penser que dans cette société, rien ne va plus ? Cela ne veut-il pas dire que tout doit être changé ? Ne met-il pas enfin en évidence le monde dans lequel nous vivons ? Ou peut-être qu’une pandémie doit-elle atteindre les villes où vivent ceux d’entre nous qui font entendre leur voix et qui ont les moyens d’agir et de dénoncer cette situation ?

Évidemment et malheureusement, depuis fort longtemps, ces morts dus à la faim ne sont plus une exception. Ces chiffres semblent encore plus abstraits en raison de la distance géographique, et de toutes sortes d’autres distances, que nous entretenons par rapport au continent africain, siège indéniable de la faim dans le monde. Là-bas, le capitalisme exploite non seulement par le biais du travail salarié, comme il le fait habituellement ici, mais surtout par le travail semi-esclavagiste, tout en spoliant et en détruisant de manière brutale.

La pandémie a commencé par toucher principalement des pays qui sont d’importants centres de production capitalistes : la Chine, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis, menaçant de paralyser la production et la circulation des marchandises à mesure qu’elle se répand au niveau mondial, et de provoquer également l’effondrement du système de santé.

C’est précisément parce qu’elle a atteint de telles régions, avec une population productive ayant accès aux systèmes médicaux et hospitaliers, qu’elle est devenue si alarmante. Cependant, la plupart des êtres humains se situent en dehors de ce circuit, et sont peu rattachés aux secteurs du travail formel.

Il convient de rappeler que la société capitaliste est la société du travail salarié et du travail domestique non directement rémunéré, ainsi que du travail des esclaves en République Démocratique du Congo ou dans le nord de l’Argentine. Il n’y a ni bon ni mauvais côté, ce sont des aspects nécessaires au fonctionnement de la normalité capitaliste.

D’autre part, nous devrions nous demander comment il est possible qu’avec un tel coup d’arrêt dans l’activité économique productive, les banques continuent de s’enrichir. En l’absence d’un vaccin pour le COVID-19, la Réserve Fédérale américaine, par exemple, a injecté des milliards de dollars pour calmer les marchés et empêcher la pandémie de menacer la croissance. Les États-Unis ont abaissé leurs taux d’intérêt à 0 % par an.

Aujourd’hui, le capitalisme est maintenu à flot grâce à la production incessante de capital fictif, de dettes et de toutes sortes d’injections financières qui lui permettent de perdurer. La bourgeoisie commence à prendre conscience de la fiction et, par conséquent, cette peur généralisée dominante n’est rien d’autre que la peur de la classe dominante.

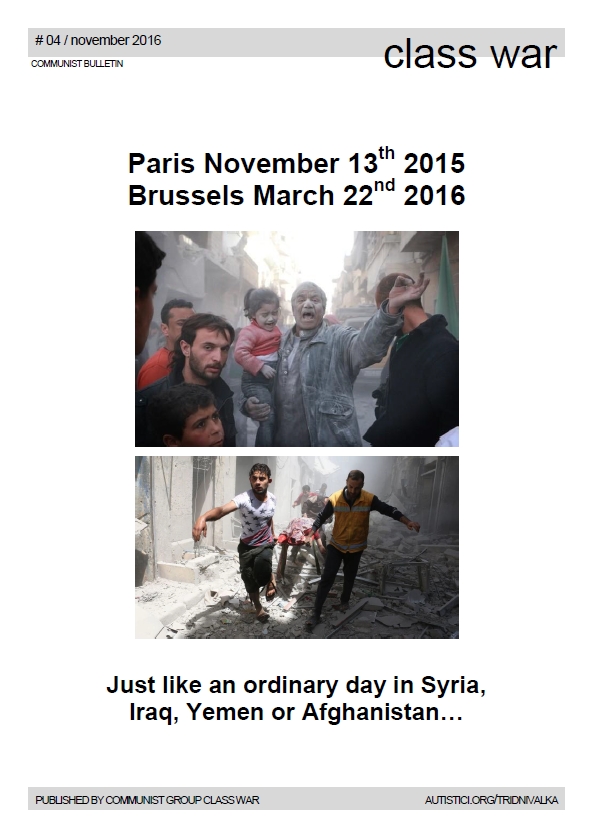

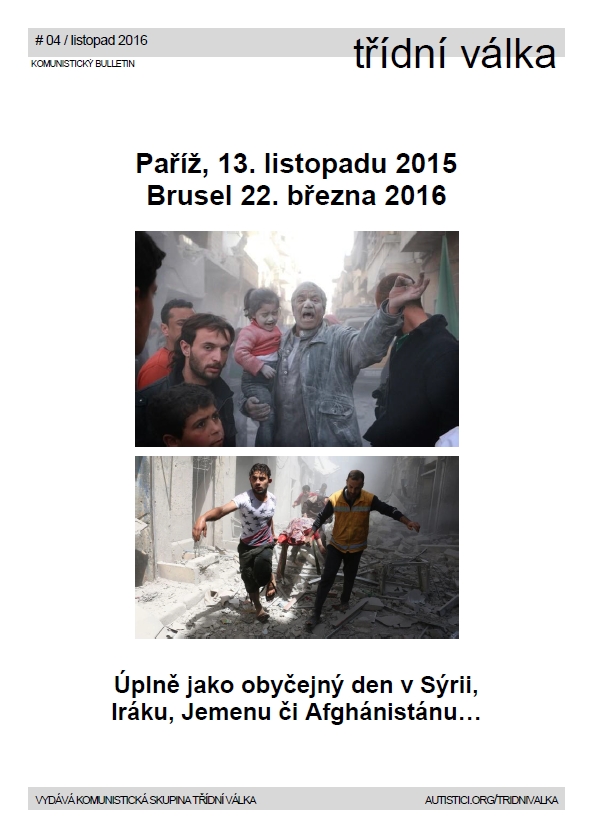

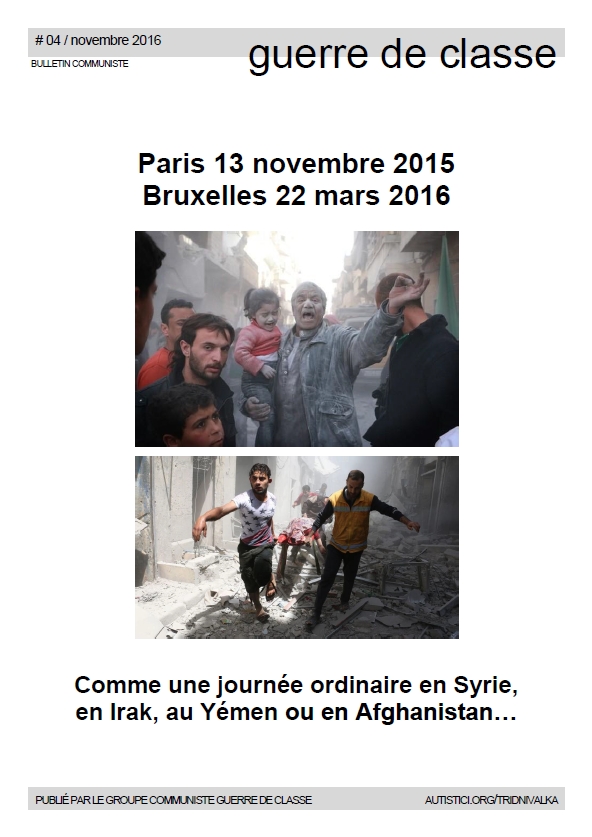

Pour en revenir à notre réalité mondiale la plus tangible et la plus macabre, précisons si nécessaire que nous ne sous-estimons pas cette pandémie qui nous frappe. Une situation n’empêche pas ou n’éclipse pas l’autre, pire encore, elles se renforcent. Il n’y a pas de « privilège » d’avoir le coronavirus en Italie face à la possibilité de mourir de faim au Burundi. Par contre, nous constatons que certains morts valent plus que d’autres, ce qu’il ne faut pas perdre de vue lorsqu’on analyse un problème censé être mondial.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la pandémie commence à s’en prendre à l’Inde. Là-bas, le confinement obligatoire aura ses propres caractéristiques car il s’agit du deuxième pays le plus peuplé au monde, et parce que selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), au moins 90 % de la main-d’œuvre en Inde travaille dans le secteur informel.

La pandémie de coronavirus, la panique qui s’est emparée de la population et la quarantaine qui l’a accompagnée sont une expérience vivante partagée par des millions de personnes. Le collectif Chuang, dans son article Contagion sociale – Guerre de classe microbiologique en Chine, souligne que « la quarantaine est donc comme une grève vidée de ses caractéristiques communes, mais néanmoins capable de provoquer un choc profond à la fois sur le plan psychique et économique. Ce seul fait la rend digne de réflexion. » Avec ce numéro spécial de La Oveja Negra, nous voulons contribuer à la nécessaire réflexion sur la situation que nous traversons.

6 avril 2020

Le virus est-il le capitalisme ?

Les virus sont des agents infectieux que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu, en fait, ils sont microscopiques. Comme ils sont acellulaires, ils ne peuvent se multiplier qu’à l’intérieur des cellules d’autres organismes. Ils infectent les animaux, les champignons, les plantes et les bactéries. En raison de leur activité « parasitaire » apparente, certains les relient métaphoriquement au capitalisme. Mais le capitalisme n’est pas un agent extérieur qui vit grâce à nous, même les bourgeois ne sont pas de simples parasites. Insister sur l’innocence de la victime et sur le caractère extérieur du « virus capitaliste » ne fait que participer à l’élaboration de schémas inutiles pour comprendre la nature du capitalisme et affirmer la passivité d’une « classe laborieuse » qui ne veut pas s’abolir mais s’améliorer.

L’apparition de cette pandémie nous rappelle (comble de l’aliénation !) que nous sommes des êtres biologiques. Tant nous-mêmes qu’un membre de la Couronne britannique pouvons tomber malades. Certains illustres « intouchables » peuvent être atteints par le plus célèbre virus du moment, car il s’agit aussi et surtout d’un corps humain.

Le fait est que sans virus, la vie telle que nous la connaissons n’existerait pas. Bien qu’il existe la croyance largement répandue selon laquelle les virus et les bactéries sont nos ennemis, la vie existe grâce à l’équilibre et « l’entraide », et non à la concurrence.

Le développement et la propagation du coronavirus à l’échelle actuelle ne peuvent avoir lieu qu’au sein du capitalisme. Et pas seulement parce qu’existent le tourisme et le monde globalisé, mais parce qu’ils sont intrinsèquement liés à la façon dont la société capitaliste, qui est totalitaire et mondiale, produit des marchandises et donc les fait circuler. Parce que nous sommes affectés par une société qui fait passer le profit avant la vie, et cela a un impact direct sur notre alimentation, nos conditions de logement, nos relations et notre santé mentale. Toute maladie surgit et se développe dans des conditions matérielles spécifiques.

Tomber malade dans cette société capitaliste signifie beaucoup de choses : ne pas pouvoir se reposer suffisamment, dormir dans un endroit froid et humide, travailler en étant malade, continuer à remplir ses obligations en ayant les jambes qui tremblent, ne pas avoir à disposition suffisamment de nourriture, souffrir dans une solitude totale ou être entouré de trop de gens. Notre immunité est directement liée à l’environnement et à notre mode de vie, mais cela ne signifie pas qu’il est possible que nous les êtres humains soyons exempts de maladies.

Comme le souligne Alfredo M. Bonanno dans Maladie et capital : « Les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Tout simplement, nous ne pouvons pas dire qu’il n’y aurait plus de choses telles que la maladie dans une société libérée. Nous ne pouvons pas dire non plus que dans cet heureux événement, la maladie elle-même se réduirait à un simple affaiblissement de certaines forces hypothétiques qu’il nous reste à découvrir. Nous pensons que la maladie fait partie de la nature de l’état de vie de l’humain dans la société, c’est-à-dire qu’elle correspond à un certain prix à payer pour corriger les conditions optimales de la nature en vue d’obtenir la superficialité nécessaire à la construction des sociétés les plus libres. Certainement que la croissance exponentielle de la maladie dans une société libre où la superficialité entre les individus serait réduite au strict minimum ne serait pas comparable à celle d’une société basée sur l’exploitation, telle que celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui. […] Ainsi, la maladie serait une expression de notre humanité, tout comme elle est l’expression de notre terrifiante inhumanité aujourd’hui. »

On n’a pas besoin d’une conspiration pour qu’un virus apparaisse dans un pays et se propage dans le monde entier, cela se produit « naturellement » dans le monde artificiel dans lequel nous vivons. Pour aborder la question du virus à l’origine de la pandémie actuelle (SRAS-CoV-2), nous recommandons l’article de Chuang cité précédemment, compte tenu de sa synthèse et de sa clarté. Il y est indiqué que ce virus « comme son prédécesseur de 2003, la grippe aviaire et la grippe porcine avant lui, a germé au carrefour de l’économie et de l’épidémiologie. Ce n’est pas une coïncidence si tant de ces virus ont pris le nom d’animaux : La propagation de nouvelles maladies à la population humaine est presque toujours le produit de ce que l’on appelle le transfert zoonotique, qui est une façon technique de dire que ces infections passent des animaux aux humains. Ce saut d’une espèce à l’autre est conditionné par des éléments tels que la proximité et la régularité des contacts, qui construisent tous l’environnement dans lequel la maladie est forcée d’évoluer. »

Foi dans la science

Dans ce contexte, il semble que ce soit la science qui ait pris le contrôle de la situation, et qui vienne apporter des certitudes au milieu du chaos, pour nous sauver de la catastrophe. Mais cette idée, très cinématographique par ailleurs, d’une science qui déploie tout son potentiel pour garantir la santé des gens est quelque chose qu’il nous faut définitivement briser. La technoscience, telle que nous caractérisons l’état actuel des connaissances rationnelles, est un système complexe entrepreneurial, technique et scientifique qui constitue l’une des multiples facettes simultanées articulées par la machinerie capitaliste. Elle n’est pas du tout neutre. Il n’y a pas de science séparée du Capital. Ils se sont développés en synergie, en se nourrissant mutuellement.

Nous ne pouvons pas oublier que ces envoyés de la Science sur Terre sont les mêmes qui justifient l’utilisation de produits agrochimiques en Argentine, qui développent non seulement les armes de guerre mais aussi les médicaments qui nous rendent malades et nous tuent, ainsi qu’une pléthore d’éléments qui consolident ce système apparemment irrationnel.

Le Capital produit des experts scientifiques comme pleine expression de la division du travail. Ils définissent le problème et délimitent la stratégie, en tirant parti d’une des nombreuses dépossessions qui soutiennent la société moderne : l’acquisition des connaissances en matière de soins et la préservation de la dynamique du vivant. Les spécialistes quantifient le monde, exercent une réduction mathématique du réel, créant des modèles de compréhension-domination de la nature humaine et non humaine. Un savoir qui, en transcendant le plan discursif et en devenant une action concrète, porte atteinte à la matérialité de manière irréversible.

Cette vision du monde attribue des « propriétés » aux « objets d’étude », en l’occurrence le virus, comme s’ils possédaient certaines caractéristiques absolues, indépendantes de l’environnement dans lequel ils surgissent et se développent. Cette opération efface les conditions matérielles dans lesquelles l’action se déroule. On parle du virus, de la maladie et des mesures d’atténuation des conséquences, mais jamais des rapports sociaux de production et de reproduction qui font éclore les événements.

Un autre aspect de la codification que le savoir dominant impose au monde, c’est celui d’identifier l’étranger comme un ennemi. C’est le totalitarisme imposé par la métaphore militaire, le jeu macabre de la défense et de l’attaque, la destruction systématique de l’autre. Les gouvernements appliquent la tactique, le « comment faire » induit par le « que faire » imposé par l’armée rationnelle, et ils exécutent ainsi des décisions déterminantes telles que déclarer une quarantaine, arrêter telle ou telle chaîne de production, fermer tel ou tel établissement, contraindre et dispenser de travailler, persécuter, enfermer et torturer ceux qui n’obéissent pas à leurs directives.

La subordination des actions à une branche technoscientifique spécifique est temporaire et changeante. Lorsqu’un autre type d’action sur la réalité est nécessaire, l’expertise qui convient le mieux à la gestion de cette situation sociale particulière prendra le relais. Ils sont interchangeables aussi facilement que n’importe quelle pièce détachée. Parce qu’ils font partie de la même chose. Ce sont des rouages de ce système qui sont alternativement placés aux commandes ou mis à disposition. Si nécessaire, ils parlent des gens, de l’environnement, du passé, du futur ou de la vie, mais toujours avec une calculatrice en main.

La réaction de l’État

Comme le souligne le collectif Angry Workers dans un article récent (1), le débat oscille entre une méfiance justifiée envers la motivation de l’État (« l’État utilise la crise pour expérimenter des mesures anti-insurrectionnelles et répressives ») et la critique de l’incapacité de l’État à faire ce qu’il devrait (« l’austérité a détruit l’infrastructure sanitaire ») :

« On peut supposer que les mesures répressives et les fermetures d’entreprises sont également imposées pour couvrir et contrecarrer le manque de soutien et d’équipement médical général, par exemple pour les tests de masse. Les mesures prises par l’État doivent également être considérées dans le contexte des récentes “protestations populaires”, des gilets jaunes [en France] aux manifestations de rue en Amérique latine : toutes les manifestations antigouvernementales en Algérie ont été interdites ; l’état d’urgence a été déclaré au Chili pour une durée de trois mois, avant que des décès ne surviennent et avant que d’autres mesures médicales ne soient prises. Les mesures politiques imposées par le Coronavirus ne sont pas le produit d’une conspiration contre ces manifestations, mais l’État sait qu’elles doivent être considérées comme une “reprise du contrôle de la société dans l’intérêt du grand public”. »

Les mesures des États sont contradictoires les unes par rapport aux autres. Chaque gouvernement est contraint, d’une part, de contrôler sa population (couvre-feux, fermeture des frontières) pour éviter l’effondrement du système de santé ; et, d’autre part, de maintenir la production (en obligeant les gens à travailler, en sauvant les entreprises). L’important est de manifester le mieux que nous pouvons dans ces circonstances et de lutter pour nos besoins immédiats sans renforcer davantage l’État et sans lui permettre de devenir dans sa réaction encore plus réactionnaire. Les demandes de durcissement du confinement y contribuent sans aucun doute, sans parler de la tendance généralisée à fermer les yeux sur les exactions de la police à l’encontre de ceux qui enfreignent momentanément les consignes, généralement par nécessité.

Mais nul besoin de s’étendre sur les prétendus excès des forces de l’ordre qui défendent la propriété privée, et donc la bourgeoisie. Le confinement est déjà une mesure répressive, voire d’emprisonnement, qui consiste à imposer des limites à quelqu’un et à ne pas le laisser sortir. C’est lié à la statique, l’inhibition et l’enfermement. On peut l’utiliser, par exemple, comme une mesure politique de prévention ou de sanction. (2)

En Argentine, par exemple, le gouvernement nous a menacés d’un état de siège, et bien qu’on n’en soit pas arrivé là, la situation s’y apparente beaucoup. La différence, c’est la perte officielle des garanties constitutionnelles. Cependant, la police et l’appareil militaire descendent dans la rue et sont encouragés à faire comme ils l’entendent. Les gouvernements disent à leurs citoyens comment, où et avec qui se déplacer. L’un des attributs du misérable citoyen, c’est la « liberté de circuler » ; eh bien, même cela est en train de disparaître. Si être citoyennisé est une condamnation, peut-être que bientôt serons-nous moins que cela.

« Circulez », dit habituellement le policier dans la rue. Maintenant en quarantaine, il change de ton pour un : « rentrer chez vous ». Et s’il le juge nécessaire, il nous tabasse, il nous humilie et il nous oblige à chanter l’hymne national, comme dans les quartiers ouvriers de la République argentine.

Ces mesures désespérées et agressives au niveau mondial s’apparentent, comme le souligne Chuang, à celles des cas de contre-insurrection, en rappelant très clairement les actions de l’occupation militaro-coloniale dans des endroits comme l’Algérie ou, plus récemment, la Palestine. Jamais auparavant, elles n’avaient été menées à une telle échelle, ni dans les mégalopoles qui abritent une grande partie de la population mondiale. La conduite de la répression offre alors une étrange leçon à ceux qui se préoccupent de la révolution mondiale, puisqu’il s’agit, pour l’essentiel, d’une simulation de réaction au niveau international, coordonné par les États.

La contre-insurrection est, après tout, une sorte de guerre désespérée qui n’est menée que lorsque des formes plus solides de conquête, de conciliation et d’incorporation économique soient devenues impossibles. Il s’agit d’une action coûteuse, inefficace et d’arrière-garde. Le résultat de la répression est presque toujours une seconde insurrection, meurtrie par l’écrasement de la première et encore plus désespérée. Mais nous pouvons ajouter que ce genre de contre-insurrection se produit d’une manière particulière, car elle n’est pas simplement dirigée contre une population mais avec la population, faisant de chaque foyer une caserne et de chaque citoyen un soldat envers lui-même et ses voisins. Leurs armes : WhatsApp, l’appareil photo, les « réseaux sociaux » ; et leurs tranchées peuvent être leurs fenêtres ou leurs balcons.

Notre rejet de l’État et de toutes ses mesures n’est pas fondé sur un principe idéologique, mais sur notre réalité matérielle d’exploitation et de domination. Il y a déjà de nombreux politiciens qui s’empressent de critiquer à voix haute le gouvernement et de lui indiquer ce qu’il devrait faire, tout en espérant accéder à son tour aux portillons du pouvoir. Au contraire, il importe de critiquer l’action de l’État et de lutter pour sa nécessaire abolition. Face à des problèmes qu’il ne peut pas résoudre, nous nous souviendrons qu’il fait partie du problème, et jamais de sa solution, peu importe celui qui est aux commandes.

Le coronavirus est exemplaire à cet égard. Nous ne nions pas l’existence du problème que représente la propagation d’un virus à l’échelle mondiale. Nous ne nions pas non plus le fait qu’il existe des mesures moins destructrices que d’autres pour la classe prolétarienne. Ce que nous soulignons, c’est que ce qui est censé être une solution aggrave sérieusement la situation.

Sur le plan politique, on nous dira qu’il n’y a pas d’alternative, que ce sont des mesures critiquables, mais que ce serait pire si rien n’était fait. Les rares personnes qui critiquent la quarantaine massive parlent de la nécessité de procéder à des tests à grande échelle, d’isoler uniquement les malades et les personnes présentant des symptômes, de concentrer les soins sur la population à risque. Ceux qui vont un peu plus loin exigent des décisions fermes contre le secteur privé de la santé, ainsi que des mesures économiques allant de subventions massives aux travailleurs du secteur informel à l’imposition de contraintes aux entreprises comme de mettre un terme aux licenciements, comme le paiement intégral des salaires, voire la reconversion productive de certaines usines pour produire des respirateurs et d’autres équipements médicaux.

Dans le même esprit, on pourrait envisager des mesures qui aient le plus faible impact possible sur les conditions de vie du prolétariat, à commencer par ce besoin essentiel dont découlent toutes les autres nécessités, le lien entre les êtres humains et la lutte collective. Et l’État cherche à réduire ces nécessités en une kyrielle de droits : le droit de se réunir, de circuler, de manifester… tant que l’État les juge opportun. Avec nos besoins trafiqués en droits, la lutte est réduite à ce que « l’État devrait faire ». C’est le piège qui a permis cet enfermement massif alors que la plus grande agression de ces dernières décennies sur le prolétariat se fait à l’échelle mondiale.

État d’isolement

C’est ce qui doit être de moins en moins révélé. Les États parlent ouvertement d’imposer des mesures de « distanciation sociale ». Il suffirait de parler d’éloignement physique, mais ils préfèrent agir de manière plus ouverte.

En Argentine, c’est avec une certaine prémonition qu’Alberto Fernandez répétait depuis septembre dernier, alors qu’il n’était pas encore président : « Évitons d’être dans la rue ». Telle était la recommandation faite à ses sujets : ne pas protester durant les derniers mois du gouvernement Macri parce que la solution se trouvait dans les urnes et non dans la rue, c’est-à-dire dans le citoyen individualisé (« une personne, une voix ») et non dans le collectif. Il voulait que personne ne prenne l’habitude de protester parce que le peso continuerait à se déprécier par rapport au dollar, que le chômage augmenterait et que nos vies se détérioreraient. Avec ou sans pandémie, comme l’a dit le général Perón : « De la maison au travail et du travail à la maison ». Bien sûr, pour ceux qui ont un travail et un foyer.

Il y a quelques jours, dans l’exercice de son mandat, et alors qu’il doublait la durée de la quarantaine, le président a réaffirmé que « c’est une guerre contre une armée invisible qui nous attaque dans des endroits où nous ne l’attendons parfois pas ». Encore une fois, la politique comme guerre par d’autres moyens. C’est pourquoi, face à une pandémie, ils ont des solutions politiques qui deviennent rapidement des réponses militaires.

Ils ont choisi d’attendre, puis de nous confiner et de nous réprimer, tant ceux qui sont infectés que ceux qui ne le sont pas. La pratique ordinaire dans l’histoire, c’est de mettre en quarantaine les personnes infectées. Le fait d’isoler des millions de personnes qui ne sont pas atteintes par la maladie, et de les placer ainsi en quarantaine, est un nouveau modèle de gestion de crise.

Il est remarquable de constater à quel point il est impossible aujourd’hui de se référer à ce qui est spécifiquement national. Les événements se répètent, parfois exactement de la même façon, dans différentes régions, avec quelques jours de décalage. Il s’agit d’une situation sans précédent, dans laquelle les prolétaires de tant de pays vivent une réalité similaire.

La pandémie de COVID-19 sert de laboratoire pour le contrôle social mondial. Cette possibilité a été publiquement planifiée par l’OTAN et l’Union européenne depuis au moins 2010. Il n’est pas nécessaire de conspirer et de créer un virus de laboratoire. Depuis des décennies, les États ont élargi les raisons pour lesquelles ils peuvent intervenir militairement sur un territoire. Aux situations insurrectionnelles, de révolte ou même de terrorisme, ils ont ajouté celles liées aux « catastrophes naturelles » ou aux épidémies. Ils les mettent tous sur le même plan car pour eux, il s’agit simplement d’opérations militaires pour rétablir l’ordre ; l’origine du désordre leur importe peu (3). Les spécialistes parlent déjà de combattre le virus au niveau mondial comme ils le font pour le terrorisme.

C’est la prévention sociale que la bourgeoisie du monde entier met en œuvre pour défendre ses profits. Il est clair qu’elle n’a pas la capacité d’empêcher des phénomènes comme les tremblements de terre, bien que nous ne puissions pas en dire autant d’autres phénomènes comme les incendies ou les inondations. Mais dans les deux cas, elle ne parvient pas non plus à prévenir leurs conséquences sociales. De même, elle ne peut pas prévenir une épidémie et empêcher une maladie de se propager rapidement à travers la planète. Son but n’est pas de défendre notre santé, à moins qu’il ne s’agisse d’une question de gestion sanitaire en accord avec ses profits.

Comme l’a souligné Marx : « Le capital ne s’inquiète donc point de la santé et de la durée de la vie du travailleur, s’il n’y est pas contraint par la société. A toute plainte élevée contre lui à propos de dégradation physique et intellectuelle, de mort prématurée, de tortures du travail excessif, il répond simplement : “Pourquoi nous tourmenter de ces tourments, puisqu’ils augmentent nos joies (nos profits) ?” Il est vrai qu’à prendre les choses dans leur ensemble, cela ne dépend pas non plus de la bonne ou mauvaise volonté du capitaliste individuel. La libre concurrence impose aux capitalistes les lois immanentes de la production capitaliste comme lois coercitives externes. »

Ceux qui constituent la classe exploitée et opprimée, le prolétariat, ont forcément et généralement tendance à raisonner comme leurs maîtres. Et ils commencent à se préoccuper de telle ou telle maladie lorsque l’État et le Capital la désignent comme un problème de santé national. Non pas que la pandémie de coronavirus ne soit pas un gros problème, mais il se trouve qu’elle n’est pas la seule.

La panique et les clichés circulent plus rapidement que le coronavirus. Contrairement à ce qu’on veut nous fait croire, le coronavirus ne peut pas être le problème principal de la planète alors que, selon les chiffres officiels, il y a 925 millions de personnes sous-alimentées.

Sans chercher loin, en Argentine, on meurt de faim et des millions de gens ne meurent pas mais sont sous-alimentés. Selon les données de l’INDEC [Institut national de la statistique et des recensements], un Argentin sur trois est pauvre, soit plus de 14 millions de personnes. Pourtant, l’État et ses amplificateurs humains ordonnent à des milliers de personnes de se laver les mains avec de l’eau et du savon alors que dans ce pays ils ne disposent pas d’eau potable, ou sans aller plus loin, qu’ils doivent aller chercher de l’eau potable en dehors de chez eux, tout en ordonnant aux SDF de rester chez eux, ou de solliciter de misérables subventions par le biais d’Internet.

Ce n’est donc pas non plus le principal problème en Argentine. Pour ne parler que de la santé, rappelons que même les décès par cancer liés à l’utilisation de pesticides sur la côte argentine n’ont pas réussi à réunir autant de personnes ni à déclencher des attitudes de choc et de vigilance comme celles observées dans la situation actuelle.

Pour ne rien arranger, la quarantaine de coronavirus n’a pas mis fin aux pulvérisations de produits agrochimiques toxiques, mais cela semble peu important pour le bon citoyen, qui est entré dans un état de suspension de la raison et n’a plus désormais qu’un seul problème qui le préoccupe, le fait paniquer et lui fait espérer une solution de l’État. « Cela dure depuis quelques jours maintenant, il semblerait qu’ils profitent du décret présidentiel qui impose l’isolement social pour pulvériser sans aucun contrôle », a déclaré un habitant de Ramayón (Santa Fe) qui a préféré protéger son identité. (4)

Retranchés dans leurs foyers, et par le biais des « réseaux sociaux », des millions de citoyens appellent à rester chez soi, avec des insultes si nécessaire, en pratiquant la dénonciation et en approuvant de fait les actions des forces de sécurité de l’État, qui ont été encouragées à maltraiter, intimider et réprimer leurs voisins dans les rues. Ils craignent d’entrer en contact, de s’infecter mutuellement.

La commémoration du coup d’État de 1976 s’est déroulée sous la menace d’un état de siège de la part du capitaine Beto. Le 24 mars, l’État argentin a célébré l’événement avec plus de 16 000 personnes placés en détention durant les trois premiers jours seulement des mesures d’exception prévues par le Décret sur la Nécessité et l’Urgence 297/2020, et avec des morts qui ont été dénombrés lors des émeutes dans les prisons de Coronda et Las Flores (Santa Fe), qui se sont succédées face à la crainte des prisonniers de contracter le virus via des gardiens de prison, ce qui pourrait entraîner un massacre en raison des conditions de promiscuité, de la situation sanitaire en milieu carcéral.

Les partisans du gouvernement, et pas seulement ceux de gauche, ont été éloquents au sujet de l’ensemble de la situation nationale : « La lutte contre la pandémie de coronavirus est venue nous rappeler brutalement que les États sont là pour protéger leurs citoyens. (…) que sans l’État “l’homme est un loup pour l’homme”. (…) Nous devons enfin reconnaître les limites de la sacro-sainte libre entreprise. La lutte contre la pandémie est venue nous rappeler que l’intérêt général peut justifier l’imposition de limites à toute activité humaine. »

Il devrait être clair pour les libéraux qu’il n’y a aucune possibilité de sauver leurs profits en cas d’urgence, sauf par le contrôle et la répression de l’État.

« Comprenez bien que c’est un moment d’exception, nous n’avons pas à tomber dans le faux dilemme de savoir si c’est la santé ou l’économie, une économie qui chancèle se relève toujours, mais une vie qui prend fin ne se relève plus », a déclaré le président argentin. Évidemment, avec une calculatrice en main, la bourgeoisie pense qu’il vaut mieux arrêter une grande partie de la production que de devoir faire face à un éventuel effondrement du système de santé. Dans des moments pas si exceptionnels, ce « dilemme » ne semble pas être si important, alors que des milliers de personnes meurent du cancer à cause de la pulvérisation de produits agrochimiques toxiques. Alors qu’un travailleur meurt toutes les 14 heures en raison de ce qu’ils appellent des « accidents du travail ». (5)

Dans cette crise sociale, aujourd’hui aggravée par la pandémie et fondamentalement par les mesures prises, nous devons lutter contre l’escalade de la répression et le silence complice des citoyens. Nous devons lutter contre la justification de toute exaction, que ce soit au nom de l’économie, de la « santé » ou de « l’unité de la nation ».

Santé publique et force de travail

Alors qu’il est très politiquement incorrect de défendre sans détours le progrès, les aspects les plus destructeurs de l’industrialisation, les armes « intelligentes », l’obsession de la vitesse ou du chronomètre, la médecine est souvent utilisée pour justifier les bienfaits du progrès et de la science, mettant en pratique l’idéologie de l’efficacité : on guérit de telle maladie quel qu’en soit le prix, même si la solution implique d’autres problèmes moins bénéfiques, même si la manière dont ils sont produits génère plus de maladies, même si des expérimentations brutales sont menées sur les humains et d’autres animaux. Malgré ce « coût élevé », on ne guérit pas la totalité des malades, et le même processus de non-guérison a rendu malade et tué plus de gens qu’on ne pouvait soigner. Ainsi, la prétendue efficacité ne l’est pas vraiment, c’est une tromperie non seulement en raison de ses conséquences à court et à long terme, mais aussi dans l’immédiat.

Pour la médecine institutionnelle, le malade est un élément passif, un patient (du latin patiens : souffrance) qui est reçu à l’hôpital comme une machine défectueuse qui a besoin d’une intervention efficace pour revenir à la normale. Même lorsque le médecin, l’infirmière ou l’étudiant veut agir autrement, les conditions sont si déterminantes qu’il est très difficile de sortir du moule (6).

De la même manière que la médecine fonctionne comme le meilleur alibi pour la science et le progrès, la santé publique défend l’État.

« Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des travailleurs », disent ceux qui travaillent dans le domaine de la santé dans différentes parties du monde et qui subissent des journées de travail épuisantes face à la pandémie, avec des ressources limitées et des conditions de sécurité minimales. Ce martyre auquel les travailleurs sont soumis s’inscrit dans la logique sacrificielle que le Capital impose à la vie dans ce monde, même s’il veut nous vendre le contraire.

Lorsqu’on nous dit que la vie est la priorité, nous nous demandons avec incrédulité de quelle vie s’agit-il. Les spécialistes nous submergent souvent de chiffres comme le taux de mortalité infantile ou l’espérance de vie pour chanter les louanges du développement capitaliste. En l’occurrence, depuis des mois, ils nous martèlent avec trois chiffres par lesquels ils tentent d’éclipser tout autre aspect de la réalité : le nombre de malades, de morts et de personnes guéries du coronavirus. Ces chiffres ne disent rien des conditions de vie de la classe prolétarienne, de ce que nous étions avant et de ce que nous serons une fois la pandémie passée. Nous sommes assujettis à la subordination du qualitatif au quantitatif, du concret à l’abstrait.

Le fait que la vie puisse être réduite à des chiffres sur un écran est dû au fait que, sous la domination du Capital, la grande majorité des êtres humains n’ont d’importance que comme force de travail. Les systèmes de santé ont été transformés en fonction des besoins de reproduction de la force de travail au service de l’exploitation. Bien sûr, nous sommes confrontés à cette réalité et, de fait, notre présent est le produit des défaites successives de notre classe contre les assauts du Capital. Mais tant que nous devrons nous vendre en échange d’un salaire pour vivre, les pratiques en matière de santé ne peuvent pas échapper à la logique du rendement, en s’attaquant au symptôme et non à la cause, en cherchant à prolonger la vie utile, en prenant soin de la force de travail comme s’il s’agissait de n’importe quel autre moyen de production.

On entend à nouveau des slogans de gauche comme « notre vie vaut plus que leurs profits », ce qui nous rappelle à juste titre que la gauche ne vise pas à aller au-delà de la contestation de la valeur de notre force de travail, alors que ce qui est en jeu, c’est que rien dans la vie ne devrait avoir de prix ! Le démantèlement du système de santé au cours des dernières décennies est utilisé pour nous bombarder avec la critique du néolibéralisme, qui fonctionne de plus en plus comme un discours de défense de l’interventionnisme de l’État plutôt que comme un rejet du capitalisme. Les critiques des systèmes de santé de pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ainsi que leur rhétorique libérale qui se répète dans des personnages comme Bolsonaro, répondent aux besoins d’un fervent étatisme, où les chiffres du coronavirus semblent faire partie d’une répugnante guerre idéologique sur la façon de diriger l’État. Certains défendent même le gouvernement chinois et sa « capacité » à contrôler la maladie, au motif qu’il « n’est pas encore entièrement capitaliste ». La construction d’un hôpital géant en dix jours témoigne de la capacité de production terrifiante d’un pays, et non de son souci de la santé. En fait, la situation actuelle semble finir par être une opportunité pour la Chine de renforcer sa position économique sur le marché mondial.

L’article de Chuang nous avertit que le coronavirus (et sa propagation) « ne peut être compris sans tenir compte de la façon dont les dernières décennies de développement de la Chine dans et à travers le système capitaliste mondial ont façonné le système de santé du pays et l’état de la santé publique en général. (…) le coronavirus a pu s’installer et se propager rapidement grâce à une dégradation générale des soins de santé de base dans l’ensemble de la population. Mais précisément parce que cette dégradation a eu lieu au milieu d’une croissance économique spectaculaire, elle a été occultée derrière la splendeur des villes étincelantes et des usines massives. La réalité, cependant, est que les dépenses consacrées aux biens publics comme les soins de santé et l’éducation en Chine restent extrêmement faibles, alors que la plupart des dépenses publiques ont été consacrées aux infrastructures en briques et en mortier – ponts, routes et électricité bon marché pour la production. »

Face à un tel niveau de paupérisation des conditions minimales de survie dans toutes les régions du monde, associé à la détérioration de la situation actuelle, on renforce la proposition de réforme de l’État, de ses institutions, de ses politiques, en mettant en exergue la bannière de la santé publique. N’oublions pas que c’est l’État qui est soumis au développement économique et non l’inverse. Et que la santé et la vie ne seront au-dessus du profit que lorsque ce dernier sera balayé de ce monde.

« Nous sommes en guerre »

« La pandémie de COVID-19 est une crise sans pareille. Elle ressemble à une guerre, et elle en est une à de nombreux égards. Des gens meurent. Le personnel médical se trouve en première ligne. Ceux qui travaillent dans les services essentiels, la distribution alimentaire, la livraison et les services publics font des heures supplémentaires pour contribuer à l’effort. Et ensuite, il y a les soldats cachés : ceux qui combattent l’épidémie confinés chez eux, incapables de contribuer pleinement à la production.

Pendant une guerre, des dépenses massives dans l’armement stimulent l’activité économique et des dispositions spéciales garantissent la prestation des services essentiels. Dans la crise actuelle, les choses sont plus compliquées, mais le rôle accru à jouer par le secteur public constitue un élément commun. » (Une politique économique pour la guerre contre le COVID-19, extrait du blog du FMI)

Le président argentin a souligné que « nous nous battons contre un ennemi invisible ». Il n’y avait là rien de très original, puisque d’autres dirigeants ont fait de même. « Nous sommes en guerre », a déclaré le président Emmanuel Macron dans un discours au peuple français dans lequel il a défendu l’unité nationale. Le même président qui a réprimé la lutte des « gilets jaunes », laissant sur le carreau des éborgnées et des mutilés dans le cadre de leur répression non létale. (7) Pedro Sanchez, le président socialiste du gouvernement espagnol, a demandé à l’Union Européenne la mobilisation historique des ressources afin d’affronter le coronavirus avec le même prétexte : « Nous sommes en guerre ». C’est évidemment plus civilisé que de déclarer ouvertement la guerre à la population, comme l’a fait Sebastián Piñera l’année dernière au Chili. (8)

Claudio Belocopitt, l’une des personnes les plus riches d’Argentine, qui a choisi de ne pas accorder de congé parental payé aux employés de Swiss Medical, l’une de ses compagnies, a déclaré : « Nous sommes des acteurs de premier plan, mais nous ne sommes pas des metteurs en scène du théâtre des opérations. C’est une guerre. » Et il a ajouté : « Le président doit comprendre que nous allons tout lui donner. Tout ce qui est nécessaire. Mais nous devons travailler ensemble, c’est une guerre, nous devons travailler tous ensemble. »

Certains bourgeois évoquent la situation exceptionnelle pour licencier, pour ne pas payer des journées de travail et réduire les salaires, d’autres préfèrent reconnaître ouvertement la guerre de classe et désigner leurs alliés.

Le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la pandémie de coronavirus « est la crise la plus complexe à laquelle le monde ait été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale ». Les comparaisons semblent excessives, et nous commençons à nous demander pourquoi on insiste tant sur la rhétorique de la guerre.

La guerre constitue la réponse la plus drastique du Capital à ses crises de valorisation. Lorsque d’autres mécanismes tels que le capital fictif, les restructurations productives et les crises économiques successives ne permettent pas une réactivation suffisante, c’est la guerre qui ouvre la voie à une nouvelle phase de valorisation plus durable. Le capital atteint le point paradoxal d’avoir besoin d’une dévalorisation brutale afin de donner une nouvelle impulsion à la valorisation.

Nous soulevons ce point parce que beaucoup sont surpris que dans ce contexte de pandémie, tant d’entreprises se soient pliées sans trop se plaindre aux injonctions gouvernementales quant à l’arrêt de la production, avec les pertes économiques que cela implique. Ce fait semble être le meilleur argument pour nous faire croire que « nous sommes tous dans le même bateau », que la vie passe effectivement avant le profit.

Nous pensons qu’il est nécessaire de se demander si ce scénario de guerre mondiale face à la pandémie, de licenciements massifs, d’ajustement, de confinement, de répression et de contrôle social, de reconfiguration de divers secteurs de l’appareil de production, de transformation et de paupérisation des formes de travail et d’emploi, ne répond pas uniquement à un besoin inhérent à l’économie en crise, qui a trouvé dans le coronavirus l’ennemi idéal pour justifier une série de mesures sur lesquelles fonder la relance tant attendue (9).

Comme nous l’avons dit précédemment à propos de la contre-insurrection, tant « l’ennemi invisible » que les mises en scène de « l’ennemi intérieur » favorisent l’implantation et l’expansion dans les territoires de systèmes de contrôle et de répression nouveaux ou améliorés. Si la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens et que la question de la santé est définie comme la politique prioritaire, la santé revêt le statut de guerre. Ce qui ne change pas, c’est que la guerre ne fait qu’exprimer l’économie par d’autres moyens. Et ceux qu’on envahit, qu’on discipline, qu’on réprime et qu’on massacre, ce sont toujours les exploités et les opprimés.

Nous voyons à quel point cette société de concurrence et de violence fait face à tout événement comme s’il s’agissait d’une guerre. Même face à un virus, on agit tactiquement en termes de défense, d’attaque et de domination. Une maladie peut apporter la souffrance, la mort et la douleur, mais cela n’en fait pas une guerre. Et on ne la combat pas avec des armes, des chars et des voitures de police comme le font les États du monde. Nous devons l’affronter dans sa totalité, unis et forts, ce qui est impossible dans le confinement et la terreur auxquels nous sommes soumis.

Les « dommages collatéraux » de cette soi-disant guerre sautent aux yeux. Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a déclaré que ce qu’on qualifie de féminicides sont des « dommages collatéraux » imposés par la quarantaine. Dès le premier jour du confinement obligatoire, on a commencé à compter le nombre de femmes assassinées à leur domicile par leur mari ou leur compagnon. Mais il existe bien d’autres « dommages collatéraux » impossibles à compter : les agressions intrafamiliales « non létales », les abus sexuels, les cas de dépression et de détérioration de la santé mentale, la solitude imposée, la surpopulation, la souffrance que le confinement représente pour les enfants.

Ainsi, ce qui aggrave davantage les conditions de vie du prolétariat mondial, ce n’est pas seulement un virus, mais la panique induite par la terreur d’État, le confinement, l’isolement, la criminalisation des relations directement humaines et donc nécessairement corporelles, la répression ouverte et la militarisation. Des conditions brutales que, « face à l’horreur du virus », le Capital impose dans les villes, dans les campagnes, dans les quartiers prolétariens, dans les hôpitaux, les prisons, les hôpitaux psychiatriques et les camps de réfugiés. Tout cela s’ajoute au chômage, aux dettes et à la misère qui, à brève échéance, va exploser ; ce qui montre que le remède aggrave la maladie.

L’isolement total ou partiel de nos proches implique la suspension des liens affectifs qui font notre vie. Non seulement cela nous affaiblit émotionnellement, mais cela nous livre également à la merci de l’étrange compagnie de divers appareils technologiques. Des écrans, tactiles ou non, qui nous bombardent de leur surinformation et qui servent de médiateur entre le monde et nous, ne nous maintenant en contact que par la virtualité. L’inactivité du confinement nous conduit à un épuisement physique et par conséquent également à un lent épuisement psychologique. De même, l’incertitude sur l’avenir et la panique dominante nous épuisent émotionnellement, ce qui produit également une fatigue physique. Il convient de rappeler que dans les guerres de ces dernières décennies, les morts, les malades et les suicidés de l’après-guerre sont deux fois plus nombreux que ceux qui sont tombés lors du conflit.

Le coronavirus n’a pas provoqué la crise économique

Mais il aggrave l’horizon des prévisions faites par les économistes bourgeois, dans la mesure où le plan visant à juguler le virus à l’échelle mondiale est réalisé au prix d’un ralentissement encore plus marqué de l’activité économique.

Comme l’a récemment souligné Raul Zibechi dans son article Le coronavirus comme couverture de la crise systémique : « la conjonction de la guerre commerciale, du Brexit, de la dette publique et privée et des inégalités croissantes faisait déjà des ravages lorsque le coronavirus est apparu. L’épidémie n’est donc pas la cause de la crise économique mais son catalyseur. » Il va sans dire que les dirigeants du monde, en particulier ceux des pays économiquement émergents, peuvent utiliser la pandémie comme explication de la crise économique et des mesures exceptionnelles qui en découlent.

Cependant, dès janvier de cette année, le Fonds Monétaire International a publié ses prévisions lors de la 50ème réunion annuelle du Forum Économique de Davos, révisant et corrigeant avec des valeurs plus faibles que prévues ses précédentes prévisions de croissance pour 2020-21. Sa principale conclusion est que l’économie mondiale se trouve dans une situation « dangereusement vulnérable ». Lors de ces réunions, le FMI analyse l’évolution de l’activité économique mondiale selon ses différents aspects politiques, commerciaux, géopolitiques et culturels, ainsi que les catastrophes « naturelles » qui s’aggravent (ouragans, incendies, inondations et sécheresses).

Enfin, un fait non négligeable concernant le « ralentissement économique » est le développement de protestations sociales massives au cours de l’année 2019 (10). La situation vécue dans une vingtaine de pays, dont certains que nous avons mentionnés, a pris un autre tour, compte tenu de l’expérience de contrôle social que nous connaissons dans près de 200 pays.

Plusieurs économistes s’accordent à dire que depuis la fin de la crise de 2008-2009 et jusqu’à l’année dernière, la situation de l’économie mondiale n’est pas celle d’une dépression ou d’une récession, mais pas non plus celle d’une forte croissance. Les économies de la zone euro et du Japon sont restées stagnantes ; la croissance a été faible aux États-Unis et au Canada et relativement forte dans les pays retardataires. Depuis 2009, on observe une période prolongée de croissance mondiale faible ou de semi-stagnation, et de sous-investissement.

L’apparition du coronavirus s’inscrit dans cette situation financière particulière et cette faible accumulation, dans laquelle la contraction de la production et de la demande, ainsi que l’exacerbation des difficultés financières, ont un effet de retour et d’amplification sur la crise elle-même.

Avec le ralentissement économique en cours, il est très probable que notre exploitation ne s’aggrave. Les temps sont à l’augmentation du chômage, à la baisse des salaires et à la détérioration des conditions de vie.

Du travail, du travail, du travail !

La crise va aggraver les conditions de travail. Elle aura des effets négatifs considérables pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail et les salariés en général. Selon une évaluation de l’OIT, on estime qu’entre 5,3 et 24,7 millions de personnes vont perdre leur emploi, tandis que 22 millions ont été licenciées du fait de la crise financière mondiale de 2008-2009.

L’OIT estime également qu’entre 8,8 et 35 millions de personnes supplémentaires seront en situation de précarité professionnelle à travers le monde, par rapport à l’estimation initiale pour 2020 qui prévoyait une baisse de 14 millions au niveau mondial.

Le sous-emploi devrait également augmenter de manière exponentielle, étant donné que les conséquences économiques de l’éclosion du virus se traduiront non seulement par des réductions des heures de travail et des salaires, mais aussi par des transferts vers d’autres domaines d’activité.

Actuellement, le Capital se restructure, en soumettant la classe prolétarienne sous prétexte humanitaire, afin de s’adapter aux nécessités d’accumulation et de reproduction.

La destruction capitaliste crée de nouveaux produits et de nouvelles opportunités de marché, comme le secteur de la biotechnologie, qui jusqu’à présent est extrêmement concentré en Asie, notamment en Israël. Les livraisons à domicile se développent et le commerce sur Internet a également pris une telle ampleur qu’il a conduit Amazon, par exemple, à rechercher 100 000 travailleurs supplémentaires pour ses entrepôts aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante.

Le « télétravail » devient également de plus en plus répandu. Les portails Internet fournissent des informations et des conseils pour l’installation du bureau à domicile. Ce sera certainement moins coûteux de faire travailler les employés à domicile que sur leur lieu de travail, tandis que les logiciels permettent un contrôle efficace.

Peu importe qui paie et risque sa vie dans cette crise, qui n’est pas une crise mineure, les employeurs détériorent systématiquement les conditions de travail dans les emplois dits « essentiels ». Dans tous les cas, les négociations sur les salaires et les conditions de travail sont reportées et la flexibilisation se développe d’une manière impensable auparavant. On prépare des réductions de salaire tandis que les suspensions de salaires sont en augmentation.

Retour à la normale ?

Il s’agit évidemment d’une situation critique qui, imposée de haut en bas, nous trouve hyper-atomisés. Par conséquent, avant d’agiter des slogans ou d’élaborer des projets de lutte sociale, rappelons que cette situation n’a pas été déclenchée par des luttes grandes ou petites, mais par le traitement administré par une poignée d’États afin de contrer une maladie qui commençait à se répandre.

Il y a bien sûr ceux qui voient le vrai visage de cette société lorsqu’un tel choc – relativement brusque et surtout proche – se produit. D’autres ont déjà perçu et énoncé les caractéristiques de la société capitaliste tout entière. Eh bien, il est temps de se rencontrer et de réfléchir ensemble. Ce n’est pas le moment de suspendre la réflexion ou l’action simplement parce que nous devons nous isoler, nous désinfecter et nous enfermer. D’autre part, la réflexion en milieu confiné conduit à des conclusions restreintes. S’il y a toujours un moment de réflexion personnelle, ce n’est pas suffisant. Même la soi-disant connaissance de soi doit également inclure les autres.

La bourgeoisie reconnaît dans de nombreux articles de sa presse qu’« il n’y aura pas de retour à la normale » et ce sera évidemment au profit du Capital. Le tableau n’est pas rose. (voir encadré)

Ce coup brutal porté mondialement au prolétariat a renforcé l’isolement, l’individualisme, la méfiance mutuelle, mais il a aussi supprimé des millions d’emplois d’un seul coup, au risque de modifier les formes du travail comme le Capital l’a fait à plusieurs reprises depuis ses origines. Enfin, le confinement et les contacts réduits au virtuel ont été prolongés pendant de longues semaines, où des millions de personnes ne pouvaient pas se rencontrer, se toucher ou se sentir, mais restaient connectées. Nous soulignons à nouveau que dans cette quarantaine mondiale, les relations directement humaines et donc nécessairement corporelles ont été criminalisées.

De leur côté, des milliers de patrons ont enfin pu réduire leurs coûts en envoyant leurs employés travailler à domicile. Beaucoup d’autres ont été renvoyés chez eux sans travail ou sans salaire. Les États intensifient leurs techniques et technologies de contrôle. Augmentation du contrôle des déplacements, des applications pour smartphones, de la surveillance du comportement et des tests de santé obligatoires. Il n’est pas étonnant que la Chine commence également à exporter, et dans ce domaine elle est en avance, son système d’État méritocratique développé grâce à la technologie afin de mesurer la « valeur sociale » de chaque citoyen.

Le système de crédit déjà mis en place en Chine est rendu possible par la combinaison et l’intégration de diverses technologies telles que le big data, la reconnaissance faciale et le contrôle de l’Internet, aidées en outre par plus de 600 000 caméras de surveillance à intelligence artificielle. C’est ce qu’ils appellent cyniquement « le communisme ».

La plupart des gouvernements nationaux sont sortis renforcés d’une situation sanitaire défavorable à laquelle ils n’ont pu répondre que par la répression et le confinement. Et la notion d’État en est ressortie davantage renforcée, parce que soit il a fait ce qu’il fallait, soit quelqu’un d’autre viendra et assumera ses tâches.

Jusqu’à présent, la principale réaction des citoyens, de gauche comme de droite, a été de réclamer à l’État d’être efficace dans ses mesures sanitaires (appelant au renforcement de l’isolement, de la quarantaine et, si nécessaire, de la répression). En outre, bien que dans une moindre mesure, ils réclament de l’eau potable et de la nourriture, l’arrêt des licenciements, le paiement des salaires, de meilleures conditions pour ceux qui doivent travailler durant cette quarantaine, et ils revendiquent même la cessation de paiement des loyers et des impôts. Mais réclamer l’isolement et/ou le confinement n’est pas le meilleur scénario pour imposer nos besoins. Plus encore qu’en d’autres occasions, il n’y a pas de lutte, mais plutôt des revendications qui renforcent la légitimité de l’État.

Mais tout n’est pas que paix et silence. C’est dans cette situation que commencent les grèves dans l’industrie automobile en Espagne, en Italie et au Canada. Les travailleurs d’Amazon en France, en Espagne et aux États-Unis protestent en raison des conditions d’exploitation. Il y a des grèves des loyers et des occupations dans certaines villes des États-Unis.

Il y a également eu des pillages dans différents pays, et des émeutes dans des prisons et des centres de détention en Italie, France, Espagne, Allemagne, au Liban, en Argentine et au Brésil, entre autres.

Et il ne semble pas que cela aille en s’apaisant, mais plutôt en s’accroissant. Malgré la peur, la méfiance et le contrôle, la solidarité ne se fait pas attendre, pas plus que l’auto-organisation pour lutter contre les conséquences sociales d’une pandémie dans un monde capitaliste. Mais les réseaux publics ou privés entre voisins, amis et proches ainsi que les cantines populaires sont encore minoritaires. La question est de savoir comment nous pouvons éviter que ces luttes ne soient étouffées par le désespoir ou qu’elles ne soient que de simples gestes limités dans le temps et l’espace.

D’un point de vue radical, pour aller à la racine du problème, il ne s’agit pas de proposer des mesures que l’État et le reste de la bourgeoisie devraient prendre afin de simplement remplir leur fonction, mais d’imposer nos besoins, nonobstant l’État, qui n’est là que pour faire prévaloir le profit sur la vie.

En admettant que la vie sous le Capital est une vie de mort, de pandémies, de maladies produites par ce mode de production, nous devons commencer à agir et à penser à la manière de lutter contre ces conditions de vie dans ce nouveau scénario. Nous devons réfléchir aux raisons pour lesquelles la bourgeoisie, avec les États aux commandes, s’est lancée dans ce genre de mesures dans ce cas particulier. Et bien sûr, nous devons discuter de ce qu’il faut faire, de la manière de combattre l’abrutissement médiatique et, surtout, de la manière de contrecarrer l’austérité et le contrôle accrus qui s’annoncent.

Par ailleurs, cet arrêt généralisé de la production et de la circulation a entraîné des changements drastiques qui, même s’ils ne dureront pas longtemps, peuvent nous procurer quelques indices. Il y a eu une réduction drastique des émissions de gaz polluants et à effet de serre, avec pour conséquence une amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent dans les régions touchées, et même une diminution du nombre de maladies respiratoires pour cette raison. Par exemple, il y a eu une réduction significative des accidents de la route et des prétendus « accidents du travail », dont les chiffres « normaux » de décès n’ont rien à envier à ceux d’une pandémie. Cette situation inattendue devrait nous amener à réfléchir sur la corrélation existante entre le fait de nourrir le monstre de l’économie et la destruction de l’habitat où nous vivons, ou du moins nous devrions essayer. Au fil de la quarantaine, l’air se purifie et l’eau devient claire comme du cristal. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes conscients que ces phénomènes sont limités et exceptionnels, et qu’ils se produisent en même temps que la monoculture, les mégaprojets miniers, l’exploitation forestière et tant d’autres nuisances, qui n’ont pas cessé. Nous voyons et constatons simplement comment le monde peut être transformé en si peu de temps.

Malheureusement, comme c’était la décision de l’État de paralyser l’économie dans certaines régions, le pouvoir de tout redémarrer appartiendra également à l’État, et pour cette raison, les avantages momentanés d’une telle suspension seront également annulés en quelques jours. Cependant, des enseignements sont à tirer de ces exemples sur les priorités d’un système dans lequel la production de valeur règne en maître sur la santé des personnes comme sur celle de l’écosystème de la terre. Et cela nous pousse à affirmer que le système productif actuel doit être démantelé pour la survie de l’espèce.

La réalité est tellement perverse que, confinés et craintifs, ce que nous souhaitons, c’est de revenir à la normalité ; mais comme on le clame partout dans toutes les régions en révolte (dont l’énergie insurgée a été momentanément mis en sourdine par toutes les mesures sanitaires et répressives) : La normalité c’est le problème !

(1) Discussing the Covid-19 regime from a revolutionary working class perspective in seven steps – Angry Workers of the World, disponible en français sous le titre Sur les mesures politiques liées au Covid 19 : quel point de vue de classe ?.

(2) El terror a lo invisible, Susanna Minguell

(3) Comme nous l’avons dit, ceci peut être lu dans leurs documents publics. Voir le livre Eserciti nelle strade [L’armée dans les rues] par le collectif italien Rompere le Righe, publié initialement en 2010 [également disponible en espagnol : Ejército en las calles] et sous-titré précisément : Certains aspects du rapport de l’OTAN « Opérations urbaines en l’an 2020 ».

(4) Voir la note complète dans Conclusión

(5) C’est le chiffre atteint par Basta de asesinatos laborales dans leur rapport annuel de 2019.

(6) Extrait du point Ciencia y enfermedad [Science et maladie], dans Cuadernos de Negación nro. 8: Crítica de la razón capitalista.

(7) Voir La Oveja Negra nro. 68: Heridas internacionales

(8) Voir La Oveja Negra nro. 66: En tiempo de revueltas: Chile y Ecuador

(9) Nous recommandons à cet égard le pamphlet de Proletarios Internacionalistas : Contre la pandémie du capital, révolution sociale !

(10) À cet égard, nous recommandons la publication A propósito de las revueltas de 2019 [À propos des révoltes de 2019], publiée par la bibliothèque La Caldera de Buenos Aires.

Encadré/ « Il n’y aura pas de retour à la normale »

En 1972, un groupe d’experts du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a publié un rapport, commandité par le Club de Rome, intitulé The Limits to Growth [Les limites à la croissance], détaillant les catastrophes écologiques, climatiques et sociales que le développement capitaliste nous réservait. Il y a quelques jours, un expert du MIT a publié un article intitulé We’re not going back to normal [Il n’y aura pas de retour à la normale] où il nous explique, sur un ton classique serein et neutre, comment cette pandémie va changer nos vies :

« Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble cet avenir proche, bien sûr. Mais on peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un avion, il faudra être inscrit à un service qui trace vos déplacements via votre téléphone. Sans savoir où vous êtes allé, la compagnie aérienne recevrait une alerte si vous étiez à proximité de personnes infectées connues ou de points chauds de la maladie. Les mêmes exigences s’appliqueraient à l’entrée des grandes salles de spectacles, des bâtiments gouvernementaux ou des centres de transport public. Il y aurait des scanners de température partout, et votre entreprise pourrait exiger que vous portiez un moniteur qui surveille votre température ou d’autres signaux sanitaires du même type. Si les boîtes de nuit demandent déjà une preuve de majorité, elles pourraient à l’avenir exiger des preuves d’immunité virale – une carte d’identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous avez déjà récupéré ou été vacciné contre les dernières souches de virus.

Et nous nous adapterons à ces mesures. Nous les accepterons, comme nous avons accepté les contrôles de sécurité de plus en plus stricts dans les aéroports après les attaques terroristes. La surveillance intrusive de nos vies sera considérée comme un prix acceptable à payer pour jouir en sécurité de la liberté d’être avec d’autres personnes (saines).

Mais comme toujours, le coût réel de cette surveillance sera supporté par les plus pauvres et les plus fragiles. Les personnes qui ont moins accès aux soins de santé ou qui vivent dans des zones plus exposées aux maladies seront désormais aussi plus fréquemment exclues des lieux et des possibilités ouverts aux autres. Les travailleurs de l’industrie du spectacle – des chauffeurs aux plombiers en passant par les professeurs de yoga indépendants – verront leur emploi devenir plus précaire encore. Les immigrés, les réfugiés, les sans-papiers et les anciens détenus seront confrontés à un autre obstacle pour s’intégrer dans la société.

En outre, à moins que ne s’imposent des règles démocratiques strictes sur la manière dont le risque de maladie ou de contagion d’une personne est évalué, les gouvernements ou les entreprises pourraient choisir des critères très divers : vous pourriez être considéré à haut risque si vous gagnez moins de 50 000 dollars par an, si vous faites partie d’une famille de plus de six personnes et si vous vivez dans certaines régions du pays, par exemple. Cela crée des possibilités de biais algorithmiques et de discrimination cachée, comme cela s’est produit l’année dernière avec un algorithme utilisé par des assurances de santé américaines, et qui s’est avéré favoriser – par inadvertance – les Blancs.

Le monde a changé à de nombreuses reprises. Il change à nouveau. Nous devrons tous nous adapter à une nouvelle façon de vivre, de travailler et de nouer des relations. Mais comme en tout changement, certains auront plus à perdre que d’autres… »

Encadré/ Pas besoin de conspiration

De nombreuses « explications » de l’émergence de la pandémie ont été alimentées par des idées paranoïaques de conspiration ainsi que par des préjugés racistes. Les partisans des premières ne comprennent pas les États comme les garants d’un ordre mondial qui nous tue, nous affaiblit et nous rend malades, mais comme des personnages obscurs qui doivent introduire certaines maladies afin que nos vies soient vraiment horribles. Il est évident qu’une telle conspiration n’est pas nécessaire. Les États se coordonnent effectivement entre eux, même discrètement, pour maintenir cet ordre qui profite à certains et ruine la vie du plus grand nombre.

Nous vivons dans un système où les personnes occupant des postes de décision et de gestion sont, pour la plupart, parfaitement interchangeables, ce qui signifie que le véritable problème se situe au niveau du système lui-même, et non des « acteurs ». Dire cela n’a rien de nouveau, comme dire que le capitalisme entraîne la guerre, la faim et la crise sans qu’il soit nécessaire que quiconque dans l’ombre, que des groupes cachés et occultes ne provoquent ces faits (1).

Bien que les « théories » du complot soient étroitement liées au racisme, il existe une explication directement raciste qui repose sur un préjugé socioculturel : le prétendu goût des Chinois pour la consommation d’aliments étranges comme la soupe aux chauves-souris. Ces deux tentatives d’explication oublient la dimension sociale de la question.

Le citoyen obéissant a peur d’un virus qu’il pense venir de l’extérieur, car pour lui le mal vient toujours de l’extérieur, c’est un problème extérieur. Il a peur d’un virus, du grec ἰός toxine ou poison. « Toxique », un mot tellement à la mode qu’il exprime tout ce qui est censé être extérieur à l’individu et qui le terrifie. Ainsi, les relations sont qualifiées de toxiques, les gens qui vous déplaisent sont toxiques, et ceux d’entre nous qui protestent sont toxiques. Ainsi, l’individu, lavé de tout soupçon, n’assume aucune responsabilité pour le monde dans lequel il vit et évite de se mêler aux autres afin de ne pas être intoxiqué.

(1) Hay algo más allá de nuestras narices. Crítica a las teorías de la conspiración. Mariposas del caos, 2009.

Encadré/ Il n’y a pas de « snobs », il y a des classes sociales

On tente d’expliquer non seulement la propagation du virus, mais aussi ses conséquences sociales. Cette explication, qui vire parfois au réquisitoire, nous dit que c’est une maladie de « snobs » qui la propagent en partant en vacances dans le monde entier. On parle de plus en plus de classe, non pas pour parler de l’antagonisme de classe existant, mais de classes socioculturelles. La classe sociale est ainsi réduite aux goûts personnels d’un secteur de la société et semble être devenu un état d’esprit plutôt qu’une condition matérielle d’existence. Bien qu’aujourd’hui cela semble très lointain, c’était il y a un mois, la bande de rugbymen qui avait battu à mort Fernando Baez Sosa à la sortie d’une discothèque de Buenos Aires était presque la seule nouvelle qui circulait dans les médias. Dix personnes sont accusées de ce meurtre, dont huit sont en détention. C’est une histoire où les gentils sont gentils et les méchants sont méchants. Fernando est un petit-fils d’immigrants, mais il est né en Argentine, d’une famille ouvrière. Et les joueurs de rugby étaient désagréables, se réjouissant de leur violence, racistes et issus de ce que l’on considère comme la classe moyenne supérieure. D’aucuns ont voulu y voir une forme de préjugés de classe. Et il peut y avoir un peu de çà, mais comme pour ceux qui viennent de pays étrangers, c’est un préjugé de classe sociologique.

On ne parle pas ici des classes en termes d’exploitation capitaliste, mais d’un point de vue culturel et identitaire. D’autre part, il s’agit d’un préjugé de classe qui gravite autour de ce qui est considéré en Argentine comme la classe moyenne. Lorsque le racisme des rugbymen est pointé du doigt (« sale nègre, on va te tuer »), leur préjugé de classe est immédiatement mis en évidence, mais c’est un préjugé de classe de jeunes qui ne viennent pas de la plus haute bourgeoisie et on ne sait même pas s’ils viennent de la bourgeoisie, c’est un préjugé de classe de certains snobs. Pour sa part, la famille de Fernando n’est pas non plus pauvre ou marginale, comme la majorité des jeunes qui sont assassinés dans ce pays, la plupart du temps par les forces de sécurité de l’État, ou dans les crimes commis par des narcotrafiquants ; c’est pourquoi, cela a sûrement suscité une plus grande empathie.

Il se peut que « l’idéalisation de la quarantaine soit un privilège de classe ». Parce que la maladie, la peur de la maladie ou l’obligation du confinement ne sont pas les mêmes pour tous les citoyens sur le territoire argentin, ni dans aucune autre partie du monde. Nous sommes égaux devant la loi, ce qui signifie toujours être complètement différents face à son application et ses conséquences.

Mais étant donné l’insistance sur les « privilèges de classe », nous devons tenir compte de ce que l’on entend par classe, de ce que l’on entend par privilège et de la provenance des classes et des privilèges. Dans ce sens, il convient de prêter attention à la composition de classe capitaliste, de la comprendre de manière profonde et critique, et de ne pas répéter des slogans qui font appel au sens moral, précisément au sens judéo-chrétien et capitaliste. Si nous laissons de côté la question de l’exploitation, de l’oppression et de la domination, nous ne comprendrons pas dans quelle société nous vivons. Et nous finirons par voir des snobs d’un côté et des pauvres de l’autre côté, sans aucun mode de production et de reproduction. C’est pourquoi d’aucuns pensent que nos dirigeants ne sont pas des snobs, mais qu’ils seraient avec le peuple. La critique facile de personnages comme Macri ou Bullrich du gouvernement précédent, ou la critique envers les snobs violents et irresponsables, occulte la nécessité de critiquer les bourgeois et les politiciens en tant que fonctionnaires du Capital et de l’État. Un classisme progressiste qui ne vise que les individus et non les rapports sociaux est non seulement superficiel, mais très favorable à l’ordre dominant.

Nouveaux titres : Contagion sociale – Guerre de classe microbiologique en Chine (Chuang)

Contagion sociale – Guerre de classe microbiologique en Chine présente une analyse complète, percutante et indispensable des causes de la crise sanitaire actuelle du COVID-19, et de ses conséquences pour la Chine et le reste du monde.

Le 19 mars, alors qu’un isolement massif était imposé à la région argentine, nous terminions la préparation de la première publication [en espagnol] de cet article sous forme de livre avec notre projet éditorial Lazo Ediciones. En raison de la quarantaine, il n’a pu jusqu’à présent circuler que dans sa version numérique, rendant toutefois possible de nombreuses conversations dans des espaces virtuels.

Publié à l’origine par le groupe Chuang le 26 février de cette année, quelques semaines avant que la quarantaine ne soit appliquée dans le reste du monde, l’article n’a pas perdu de sa pertinence et possède la clarté requise pour aborder la question dans sa complexité.

Le texte met en lumière la réalité sociale et les transformations résultant du développement économique des dernières décennies par lequel la Chine est passée d’une « économie d’État planifiée isolée à un centre de production capitaliste intégré ». Dans sa description sociale de la ville de Wuhan, foyer initial de la maladie, le texte parvient à caractériser les conditions dans lesquelles la vie se reproduit dans les principaux complexes industriels urbains de cette vaste région. Ainsi, il montre que la prolifération de nouveaux virus est intimement liée à la profonde détérioration, inhérente au capitalisme, de notre étroite relation en tant qu’espèce avec l’environnement naturel non humain.

D’autre part, l’analyse des politiques de l’État totalitaire chinois, à l’avant-garde dans plusieurs aspects de la technologie mise au service du contrôle social, nous permet de réfléchir à l’impact sur la population des mesures d’isolement et de quarantaine, qui ont été initialement prises en Chine et ensuite reproduites pratiquement partout dans le monde.

Et sous nos latitudes, que savons-nous de la Chine ? Nous connaissons l’énorme puissance avec laquelle elle produit et consomme des marchandises. Nous savons également qu’elle est la principale destination de la production agricole dans notre région. Les produits fabriqués en Chine font partie des maisons, des bureaux et des ateliers partout sur la planète. Mais en même temps, la région a connu des conflits intenses. L’actualité économique mondiale et ses tendances à la récession nous invite à réfléchir aux conséquences des actions potentielles de sa classe ouvrière. Ce qui se passe alors dans les centres urbains et les zones rurales est d’une importance vitale pour nous tous.

Chuang apporte une grande contribution à cet égard. Ce groupe communiste en Chine est tout à la fois critique du « capitalisme d’État » du Parti Communiste Chinois et de l’opposition libérale des mouvements de « libération » à Hong Kong. En plus des articles du blog, ils publient une revue thématique sur leur site web, qui a déjà une édition anglaise.

C’est le premier texte de ce groupe traduit en espagnol [plusieurs textes existent par contre en français]. Nous espérons publier bientôt la version papier, et que ce livre soit une raison de plus pour la rencontre, l’exercice de la critique radicale et la nécessaire réflexion anticapitaliste.

Le livre complet est disponible sur notre site web : lazoediciones.blogspot.com. [La version originale en anglais est disponible sur le blog de Chuang et sa version française sur le blog de Dndf]

Source en espagnol : https://boletinlaovejanegra.blogspot.com/search/label/nro.69?m=0

https://www.mediafire.com/file/1qybqqjuj035kqg/laovejanegra69rosario.pdf

Traduction française : Los Amigos de la Guerra de Clases