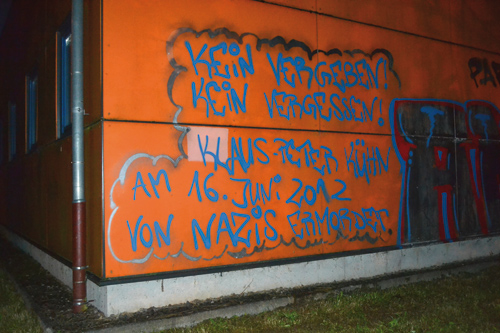

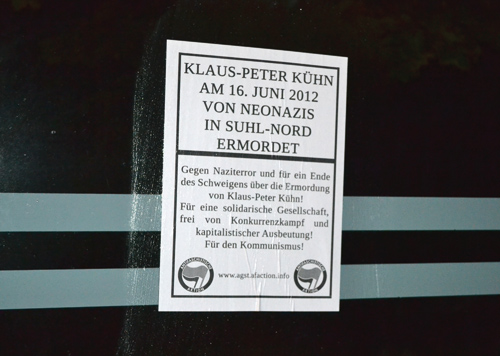

Im Sommer des Jahres 2016 verteilten Antifaschisten im Suhler Stadtteil Nord mehrere hundert Flyer, sprühten Gedenkgraffiti und verklebten Plakate. Anlass dafür war der Jahrestag des Mordes an Klaus-Peter Kühn durch Neonazis am 16. Juni 2012. Die Antifas waren die einzigen, die der Ermordung des Mannes gedachten. Im Gedenken der Stadt Suhl hat Klaus-Peter Kühn keinen Platz. Er war keine Identifikationsfigur, mit der sich die Stadtgesellschaft rühmt, sondern bloß ein stadtbekannter Trinker, eine gescheiterte Existenz. Wenn solche Menschen sterben, gibt es keinen Aufschrei, keine Demonstrationen und kein Gedenken. Aus Gründen, die die Autoren im hier dokumentierten und überarbeiteten Flyer zu benennen wussten.

Zum nunmehr vierten Mal jährt sich am 16. Juni der Jahrestag des brutalen Foltermordes im Plattenbaugebiet Suhl-Nord. An den Vorfall kann sich sicher noch der eine oder die andere erinnern, an das Opfer aber sicher kaum jemand. Denn getroffen hat es vor vier Jahren einen, der in der Suhler Bevölkerung als „Asozialer“ betitelt wurde, jemanden der noch weiter unten in der gesellschaftlichen Hackordnung stand, als die Wendeverlierer in der Suhler Platte. Die Mörder und Peiniger waren drei junge Männer im Alter von 18 – 23 Jahren. Alle drei waren Neonazis. Als Motiv für die grausame Tat sah die Staatsanwaltschaft in Meiningen die Habgier der jungen Männer, da sie von ihrem Opfer Geld verlangten. Den Widerspruch, von einem sozial ausgegrenzten und in Armut lebenden Mann Geld zu verlangen und ihn nur deshalb brutal hinzumeucheln, wurde nicht erkannt. Um das wahre Motiv für die Tat zu verstehen, bedarf es mehr als nur des Blickes auf die geäußerten Forderungen der drei Täter an ihr mittelloses Opfer. Nämlich der Analyse gesellschaftlicher Ausschlussmechanismen, die wirksam wurden, als sich die drei Täter in ihren gescheiterten Existenzen an der Demütigung und Folter ihres Opfers aufrichteten.

An jenem 16. Juni lauerten die drei Neonazis ihrem Opfer vor dessen Wohnung in Suhl-Nord auf. Sie forderten Geld von dem Mann, dessen Haupteinnahmequelle im Sammeln von Pfandflaschen bestand. Er gab ihnen zwei Euro, die er in der Tasche trug. Die Täter forderten mehr. Als der damals 59-jährige Mann versicherte, dass er nicht mehr Geld besitze, begannen die drei Männer auf ihn einzuschlagen und drangen in die Wohnung ihres Opfers ein. Sie durchsuchten die Wohnung und wurden in einem der Schränke fündig. Nachdem sie dem Mann nun auch die letzten 25 Euro entwendeten, zerstörten sie die Wohnungseinrichtung und prügelten mit diversen Gegenständen auf den wehrlosen Mann ein. Sie ließen ihn daraufhin schwerverletzt liegen und verließen die Wohnung, kehrten aber kurze Zeit später wieder zurück. Dass ihr Opfer stark blutend auf dem Sofa lag und sich in einem kritischen Zustand befand, interessierte die Täter nicht. Erneut prügelten sie auf ihn ein, bis er sich nicht mehr regte. Um zu testen, ob er noch lebte, urinierte einer der Täter auf den Kopf des Opfers, ein anderer steckte ihm einen Zigarettenstummel in die Nase und der dritte Täter warf den Fernseher auf den Kopf des Opfers. Als sie nach Stunden der Folter von ihm abließen, war er noch am Leben. Da er hilflos und allein in der Wohnung zurückblieb, verstarb er an seinen schweren Verletzungen. Erst einige Tage später, als sich ein zuständiger Sozialarbeiter über das plötzliche Verschwinden des Mannes wunderte, wurde seine Leiche in der verwüsteten Wohnung gefunden. Eine Woche nach dem Mord wurden die Täter von der Polizei verhaftet. Vor Gericht äußerte sich einer der Angeklagten, dass sie bei der Tat gelacht und sich belustigt gefühlt haben. Der Name des Opfers war ihnen auch während des Prozesses nicht geläufig und auch nicht wichtig. Auf die Frage, ob sie Mitleid empfinden, kam die trockene Antwort: „Eigentlich nicht.“

Die drei Täter standen wie ihr Opfer selbst nah am sozialen Abgrund der Gesellschaft. Ihre Ausbildungen hatten sie abgebrochen und ihre Lebensverhältnisse waren ärmlich. Da sie selbst gesellschaftlich abgehängt waren, bedienten sie sich psychischer Mechanismen, die es erlauben, das Selbst durch Abwertung anderer aufzuwerten, die eigene Überflüssigkeit für das gesellschaftliche (Re-)Produktionsverhältnis zu leugnen und gleichsam diejenigen vom gewünschten, wertstiftenden Kollektiv abzuspalten und zu bekämpfen, denen es noch schlechter ging als ihnen selbst: Flüchtlinge, Migranten oder eben „Asoziale“. Durch diese Abgrenzung macht der Einzelne seine Angst vor dem eigenen gesellschaftlichen Abstieg, der potentiellen Überflüssigkeit jedes Einzelnen und dem Versagen im Konkurrenzkampf auf dem Warenmarkt beherrschbar. Das Opfer wurde dabei von den Tätern als Konkurrent um die künstlich verknappten Zugänge um gesellschaftliche Teilhabe betrachtet, wobei in Zeiten von gekürzten Sozialleistungen und –absicherungen der Druck weiter steigt und sich die einzelnen Akteure in einem noch schärferen Konkurrenzkampf um die Sicherung ihres Daseins befinden. Durch die Abgrenzung von den vermeintlich minderwertigeren Konkurrenten, wie beim Rassismus übrigens auch in Abgrenzung zu Flüchtlingen oder Migranten, schützt sich das bürgerliche Subjekt selbst vor der Einsicht in die eigene Austauschbarkeit und Überflüssigkeit für das herrschende Produktionsverhältnis, lediglich eine ersetzbare Ware auf dem Arbeitsmarkt zu sein, die nicht als Mensch gilt, sondern als Mittel der Produktion. Aufgrund dieser Abgrenzung entgeht das Subjekt der Erkenntnis, dass sich die eigene aufgebaute Identität als „freies Individuum“, durch in dieser Gesellschaftsordnung nicht auflösbare Widersprüche konstituiert. Im Fall des Mordes 2012 in Suhl zeigte sich, dass sich die drei Täter an der Gewalt gegen ihr Opfer aufbauten. Sie waren belustigt und hatten jegliche Empathie für den Mann verloren. Durch den Akt der brutalen und erniedrigenden Gewalt gegen den „Asozialen“ und „Rangniederen“ wirkten sie unbewusst dem Gefühl der Ohnmacht und der eigenen Bedeutungslosigkeit innerhalb dieser Gesellschaft entgegen. Im Akt der absoluten Gewalt über ihr Opfer waren sie fähig, die eigene Handlungsfähigkeit wieder herzustellen. Für einen Zeitraum von ein paar Stunden, den die Täter mit ihrer Rückkehr zum Opfer wiederholt auskosten wollten, erlangten sie das Gefühl wieder, in dieser Situation handelndes Subjekt zu sein und nicht wie sonst, Objekt, über das hinweg verhandelt wird und je nach Nutzen und Gebrauchswert zur Verfügung stehen muss oder gesellschaftlich abgeschrieben ist. Die drei Täter von Suhl-Nord haben sich entschieden, der Menschenverachtung freien Lauf zu lassen. Sie haben sich dazu bekannt, Neonazis zu sein, die gegen jene mit Gewalt vorgehen, die sich den Verhältnissen ergeben haben, wie es ihr Opfer tat. Den Versuch, sich nicht von den bestehenden Verhältnissen und der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen, haben die drei bewusst verworfen und sich gegen Aufklärung und Emanzipation entschieden.

Statt zu begreifen, dass Täter und Opfer durch die selben unmenschlichen Verhältnisse erst in die Armut und die eigene Ohnmacht gedrängt worden sind und den Kampf gegen die eigene Überflüssigkeit und deren gesellschaftliche Voraussetzung als einen gemeinsamen Kampf gegen das Bestehende zu begreifen, versucht sich das bürgerliche – und damit potentiell faschistische – Subjekt durch Macht- und Gewaltausübung der eigenen Handlungsfähigkeit und des identitären Halts zu versichern. In der Vergangenheit haben die drei Täter, die im Vorfeld wegen mehreren Gewaltdelikten verurteilt wurden, immer wieder versucht, ihr Selbst an der Erniedrigung anderer aufzubauen. Bis zu dem Zeitpunkt, als für diese Befriedigung eine höchst brutale und grausame Tat nötig war, um diesen Effekt zu erreichen. Um so etwas, wie 2012 in Suhl, nicht erneut geschehen zu lassen, ist es notwendig, die Verhältnisse abzuschaffen, „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ (Karl Marx) Die Zurichtung durch eben jene Verhältnisse betrifft dabei nicht nur sozial Ausgestoßene, wie die drei Täter und ihr Opfer. Die Gewalt des Bestehenden, den Menschen als austauschbare Ware zu kategorisieren und das menschliche Sein auf ein funktionales Anhängsel für den Produktionsapparat zu reduzieren, den Einzelnen in den Konkurrenzkampf zu treiben, steht einem wirklich schönen, vernünftigen und solidarischen Leben entgegen. Um den Bruch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu ermöglichen, muss anhand von Ereignissen wie dem Mord vom 16. Juni 2012 umso deutlicher aufgezeigt werden, wie notwendig eine radikale Kritik der Gesellschaft ist. In einem Text der Antifa Arnstadt-Ilmenau aus dem Jahr 2012 heißt es daher folgerichtig: „Antifaschistische Gesellschaftskritik muss darauf zielen, diesen Bruch bei möglichst vielen Einzelnen herbeizuführen, den Kitt bürgerlicher Ideologie zu lockern und so den Bann undurchschauter Vergesellschaftung und ihrer permanenten Gewalt zu lösen. Dieser Gewalt der gesellschaftlichen Verhältnisse ist nicht beizukommen durch gutes Zureden, durch Reformen, Menschenrechte oder Sozialarbeit, sie muss zerstört werden, mit der Ordnung, die sie zuverlässig hervorbringt. Anders wird die Gesellschaft der Freien und Gleichen, der Kommunismus, nicht zu haben sein.“1