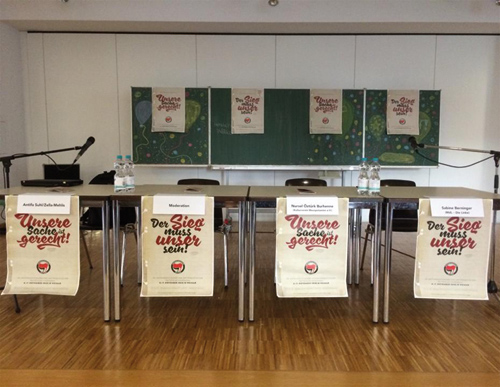

Am 7. November 2015 fand in Weimar zum 25. Mal der antifaschistische/ antirassistische Ratschlag in Thüringen statt. Den Auftakt für einen Tag voller Workshops und Vorträge bildete ein Podium zum Thema „Faschistische Dauermobilisierung, rassistische Basisbewegungen und antifaschistischer Widerstand“, bei dem auch die Antifa Suhl/ Zella-Mehlis vertreten war, deren Beitrag wir folgend dokumentieren möchten.

Bereits im Jahr 2013, beim Ratschlag in Suhl, waren sie auf dem Podium vertreten, als es darum ging, das jeweilige Praxisverständnis und die eigene bündnispolitische Ausrichtung der verschiedenen VertreterInnen und Gruppen zu diskutieren. Dort wurden Rassismus und Antisemitismus, wie an vielen anderen Stellen auch, als gesellschaftliches Verhältnis bestimmt, um daraus Konsequenzen für die Bündnispolitik zu ziehen. Das ist dem Thema, unter dem das Podium im Jahr 2015 stand, nicht allzu fern, schließlich sollte es um Handlungsmöglichkeiten gegen, was heißt zuvorderst um die Analyse der faschistischen Massenmobilisierungen jenes Jahres gehen. Eine solche Analyse kommt nicht aus, ohne die Bestimmung eines Begriffs von Rassismus, deswegen wurde, an den Beitrag von vor zwei Jahren anschließend, mit einer solchen begonnen, um anhand dessen einen Versuch zu unternehmen, die aktuellen Erfolge der rassistischen Massenmobilisierungen ursächlich zu bestimmen und daraus im letzten Teil Konsequenzen für eine mögliche antifaschistische Praxis zu ziehen.

Wenn wir von Rassismus als gesellschaftlichen Verhältnis reden, dann meint das, dass es sich dabei um ein Produkt der bürgerlich-kapitalistischen Vergesellschaftung handelt. Rassismus, ebenso wie Antisemitismus sind Folgen des Selbstwiderspruchs des sich zum Subjekt formierten Individuums. Vor zwei Jahren formulierten wir das so: Rassismus und Antisemitismus sind „keine Irrungen von Einzelnen oder etwa eine Erkrankung des Bewusstseins, der durch Sozialarbeit, Menschenrechte und Erziehung beizukommen wäre, sondern sie sind aus der politökonomischen Konstitution bürgerlicher Subjektivität erklärbar. Der Rassismus wie der Antisemitismus in ihren manifesten Formen sind als Reaktionen der Gesellschaft auf die gesellschaftlich-produzierte Überflüssigkeit der Einzelnen zu erklären. … Um sich nun vor der Einsicht in die eigene Überflüssigkeit für die bestehende Ordnung zu schützen, flüchtet sich das Subjekt, das Subjekt bleiben will, in ideologische Welterklärungen, mit denen es seiner Existenz Sinn gibt; sich diese Existenz aufwertet, indem man andere abwertet.“1

Was also heißt das? Menschen sind Subjekte innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft unter Absehung von ihrer eigenen Empirie, das heißt ihrer Leiblichkeit, ihren Bedürfnissen. Ihre Gleichheit ist also eine Vergleichbarkeit, ihre Freiheit eine Freiheit zur Verwertung, die unter der Notwendigkeit zur Reproduktion einen Zwang darstellt. Das Individuum verhält sich zum Subjekt, wie der Gebrauchs- zum Tauschwert. Identität erzeugt das Subjekt so nicht aus sich selbst heraus, sondern durch Abgrenzung, die gleichzeitig eine Aufwertung ist und ein Hervorheben der eigenen Tauglichkeit zur Verwertung. Minderwertig und überflüssig ist schließlich, wer zur Verwertung nicht taugt. So ist die Angst vor der eigenen Überflüssigkeit und schon die Angst vor der Einsicht in diese, die Grundlage des Rassismus. Trotzdem weiß der abstiegsgeängstige Deutsche freilich um seine potentielle, oftmals auch tatsächliche Überflüssigkeit für die Produktionsleistung.

Mit den steigenden Flüchtlingszahlen zu Ende letzten/ Anfang dieses Jahres nun wird diese Angst, die vorher als latenter Rassismus in den bürgerlichen Subjekten schlummerte, real. Man sieht nun in den Flüchtlingen und hier wohnhaften Migranten nicht nur Konkurrenten um Arbeitsplätze, Sozialhilfe und Anerkennung, sie führen einem auch vor Augen, was folgt, wenn man seine eigene Nützlichkeit nicht mehr unter Beweis stellen kann, nämlich soziale Deklassierung.

Diese Überflüssigkeit und die Angst vor der eigenen Deklassierung nun soll kompensiert und abgewehrt werden mit dem Verweis der Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft. Das ist es, was sich dahinter verbirgt, wenn von der Verteidigung des Abendlandes die Rede ist. Um zu erkennen, dass es den meisten Teilnehmern von PEGIDA und co. nicht um die Verteidigung der so geschätzten Kultur gehen kann, dazu brauch es keine Ideologiekritik, dafür reicht es sich ein paar wenige Interviews der Teilnehmenden anzuschauen. Was hier passiert, ist, dass unter Verweis auf die eigene, gemeinsame Kultur ein Kollektiv, eben jene Volksgemeinschaft, gestiftet werden soll, das identitätsstiftend wirkt und zugleich die qua Geburt, Privilegierten von den Nicht-Privilegierten unterscheidbar machen soll; oder, um es mit Joachim Bruhn – der ebenfalls vor zwei Jahren beim Ratschlag anwesend war – um es also mit Joachim Bruhn zu sagen: „[D]ie Gesellschaft der Konkurrenten [erscheint] im Staat als Gemeinschaft der Immanenten“.2

Eine ganz ähnliche Form der Verkittung von Brüchen bürgerlicher Subjektivität durch eine gemeinschaftsbildende Ideologie stiftet der politische Islam mit seinem Bild der Umma, als Gemeinschaft der Gläubigen gegen die Ungläubigen. Jener politische Islam steht in Frontstellung zum säkularen Verfassungsstaat, zu politischer und sexueller Selbstbestimmung und jedwedem emanzipatorischen Anspruch ohnehin. Und es sind nicht wenige der hier eintreffenden Flüchtlinge, die diese Ideologie mitgebracht haben. In Suhl eskalierte in der Nacht zum 20. August ein Konflikt zwischen einem stundenlang „Allahu akbar“ skandierenden, islamistischen Lynchmob und einem Mann, der von ihrem Glauben abgefallen war. Auch dieses Problem dürfen wir ebenso wenig aus den Augen verlieren, wie die oft unhaltbaren Zustände für geflüchtete Frauen in den deutschen Lagern. Selbst dann nicht, wenn uns marodierende Nazis andere Prioritäten aufnötigen.

Rassismus lässt sich also nicht beikommen, mit der Aufklärung der Rassisten darüber, dass es sich bei den Flüchtlingen um Menschen wie dich und mich handelt, ist das doch gerade der Grund für den Rassismus. Aufklärung gerät hier also an ihre Grenzen. Was aber tun? Aktuell gestaltet sich die Situation so, dass die meisten von uns von einem Antinaziprotest zum nächsten hetzen. Dazwischen bleibt kaum Zeit, die radikale Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse voranzutreiben und die Waffen der Kritik zu schärfen. In all dem Gehetzt-sein sind solche Veranstaltungen wie die heutige besonders wichtig. Sie bieten Möglichkeit zum Durchatmen und gemeinsamen Austausch, zur kritischen Bewusstseinsbildung.

Trotzdem besteht die Notwendigkeit sich der darstellenden Gefahr vorwiegend gegen Flüchtlinge aber auch Linke u.a. durch die faschistischen Massenmobilisierungen weiterhin in den Weg zu stellen; auch um den „besorgten Bürgern“ und den anderen, sich offen bekennenden Nazis und Rassisten ihr gemeinschaftsstiftendes Erfolgserlebnis zu nehmen. Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass, wer es mit dem Anti-Rassismus ernst meint, eintreten muss für eine staatenlose Gesellschaft ohne Kapitalismus. Ernst machen kann also nicht, wer sich gegen Rassismus zur Verteidigung der aktuellen Ordnung aufschwingt, die diesen erst hervorbringt. Auch um die Verteidigung einer offenen und solidarischen Gesellschaft kann es nicht gehen, denn diese gibt es nicht. Der Gemeinschaft der Nazis wollen wir keine vorzeigbare geläuterte Gemeinschaft an Deutschen gegenüber stellen. Wir wollen kein besseres Deutschland, wir wollen kein Deutschland, keins, das seine Grenzen dicht macht und mit seinen jüngsten Asylrechtsverschärfungen Abschiebungen weiter erleichtert hat. Die zu verteidigende solidarische und offene Gesellschaft gilt es nämlich erst herzustellen – und zwar ohne ein „besseres Deutschland“.

Der Weg dorthin führt über die kritische Bewusstseinsbildung vieler Einzelner. Deswegen bietet es sich an, dort anzuknüpfen, wo eine solche Bewusstseinsbildung möglich ist – und das sind nicht die Aufmärsche von Rassisten, sondern der Protest gegen sie. Auch wir haben in der Vergangenheit vermehrt versucht, gesellschaftskritische Positionen in den Gegenprotest hineinzutragen. So zum Beispiel in Form eines Flyers, den wir Anfang des Jahres bei den NoSügida-Protesten verteilen, aus welchem ich abschließen zitieren möchte.

„Weil PEGIDA [und alle anderen abkürzungsmobilisierten Deutschen] ein gerichteter Volksstaat vorschwebt, [also die Zuordnung von Einzelnen zu einem nationalen Zwangskollektiv und den Ausschluss all jener, die den Kriterien der Zugehörigkeit nicht entsprechen,] erscheint die Berliner Republik der kapitalistischen Zurichtung noch als das kleinere Übel, aber sicher nicht als leuchtende Vorhut der Freiheit, sondern als deren Totengräber und das nicht bloß, weil PEGIDA Kind dieser Ordnung ist, weil es diese Ordnung ist, die den Rassismus notwendigerweise produziert, weil in ihr die Menschen der eigenen Überflüssigkeit für die objektiven Produktionsverhältnisse zunehmend gewahr werden. Wer dem PEGIDA-Rassismus das Wasser abgraben will, der sollte sich die Lüge von der offenen und freien Gesellschaft schenken, und dafür kämpfen, das System abzuschaffen, das Hunger, Wohlstandschauvinismus, Abstiegsangst und damit Rassismus notwendigerweise produziert, den Kapitalismus. “3

Den kompletten Beitrag von vor zwei Jahren gibt es hier zum Nachlesen: http://agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=610

Zitiert aus dem zur Lektüre empfohlenem Buch von Joachim Bruhn: Was deutsch ist – Zur kritischen Theorie der Nation, ça ira-Verlag, Freiburg 1994.

Den Flyer unter der Überschrift „Gegen Deutsch- land und seine Brut“ gibt es hier: http://agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=682#redi