Capitolo Primo

“Visto in retrospettiva, anche il punk appare frutto consequenziale e diretto degli anni Sessanta, mentre allora veniva percepito come una rottura.”

(Stewart Home, Assalto alla cultura, 1991, p. 84)

“La musica è il nostro tempio, con essa combattiamo le nostre battaglie, le grancasse sono tuoni, i piatti sono lampi, le nostre testate nucleari sono i muri di amplificatori. Usiamo le chitarre al posto dei mitra.”

(Wally Hope, Stonehenge Festival, 1984, p. 8)

Il viaggio che ci porterà attraverso l’analisi del movimento DIY in Italia sino ai nostri giorni ha origini piuttosto lontane, che risalgono ai primi movimenti ideologici controculturali degli anni ’60. Come approssimativo punto di partenza, la nostra indagine muove dalla Summer of love americana del 1967, la cosiddetta estate dell’amore della rivolta, in cui, per la prima volta, viene attirata l’attenzione pubblica da parte di questo nuovo movimento hippy, i cui membri, usando le parole a posteriori di Daniel Foss e Ralph Larkin, “si erano posti come critica vivente alla razionalità burocratica” (cit. Daniel Foss e Ralph Larkin, p. 50). Le esperienze comuni che legavano i ragazzi hippy nella loro contestazione, relegandoli ad una vita che poteva indubbiamente essere ritenuta scandalosa secondo i cliché dell’epoca, erano quelle relative alle droghe, al sesso, alle manifestazioni, agli scontri, ai viaggi senza meta e alle attività collettive; esse andarono pian piano costituendo il presupposto per il riconoscimento di una vera e propria identità sociale di una certa gioventù postindustriale dell’America degli anni Sessanta. La critica portata avanti dagli hippy, come sosteneva Abbie Hoffman, consisteva in una nuova definizione del concetto di rivoluzione, vista come “un’esplosione anarchica spontanea di individui e collettività emergenti che perseguivano uno sviluppo gioioso e libero in uno stile sempre più scevro da compromessi” (cit. George McKay, 1996, p. 25), e queste esplosioni collettive si andarono a verificare con sempre maggiore frequenza, raccogliendo sempre più persone attorno a sé ed espandendosi a macchia d’olio, sino a raggiungere gli apici nel 1969, con l’indimenticabile festival di Woodstock e, solo quattro mesi più tardi, con quello di Altamon, entrambi dalle dimensioni e dall’affluenza al di sopra di qualsiasi tipo di aspettativa. Sull’evento di Woodstock venne anche realizzato un film documentario che riscosse notevole visibilità e successo, aiutando questo fenomeno, che si stava ampliando esponenzialmente, ad oltrepassare i confini del suolo americano; fu proprio in questi anni e attratta da queste esperienze che anche la Gran Bretagna si avvicinò alla cultura dei free festival, venendone anch’essa contagiata. L’influenza cinematografica americana appare diretta ispiratrice della nascita e dell’esplosione di liberi raduni musicali in Gran Bretagna anche attraverso diverse altre opere, come i documentari sui festival jazz d’oltreoceano, che, sin dai primi anni ’60, mostrarono agli inglesi come fosse possibile ritrovarsi tutti assieme all’aperto ad ascoltare della musica. Dal 1968 vi fu un’esplosione di piccoli festival, che a volte arrivarono persino ad imporsi come dei veri e propri eventi: in quell’anno, ad esempio, furono 12.000 i partecipanti a quello svoltosi sull’isola di Wight. Mick Farren, scrittore underground, nel luglio del 1970 nei boschi presso Worthing (Sussex), diede vita al Phun City, quello che può essere ritenuto il primo festival inglese concepito secondo le regole dell’organizzazione no-profit, nato con l’intento di fungere da ponte tra controcultura e musica rock. Il pubblico diventava sempre più sensibile a questo tipo di eventi, al punto che, solo un mese più tardi, al festival di Wight si registrò la straordinaria affluenza di 250.000 partecipanti. Fu però l’ultima edizione dell’evento: scattò una rivolta contro i prezzi troppo alti d’ingresso e del cibo, ed in appena due giorni le transenne vennero abbattute e fu istituito un free festival, a dispetto della speculazione che si era attuata su quello che doveva essere un evento popolare in grado di unire persone, ideali e musica. Tuttavia, si trattava ancora di una prima piccola ondata.

Fu Bill “Ubi” Dwyer colui che per la prima volta diede una sorta di connotazione politica ai free festival, diversamente da come finora erano stati organizzati. Dal 1972, per ben tre edizioni (fino al 1974, quando l’evento fu dichiarato illegale ed interrotto dalla polizia), Dwyer, abitante di una comune e descritto come uomo retto, onesto e di temperamento fiero, riuscì a creare il festival di Windsor, dai risvolti ideologici a dir poco esplosivi. L’idea di un free festival proprio a Windsor significava, oltre che avere a propria disposizione il più esteso parco del regno, un attacco diretto al cuore dello stato britannico e alla potentissima classe dei proprietari terrieri: infatti, tale parco è ormai da secoli terra adibita a zona di caccia della famiglia reale. Per la prima edizione del 1972 Dwyer si impegnò invitando circa quattro milioni di persone, ma ne vennero solo poche migliaia, e l’iniziativa si svolse senza quasi farsi notare; l’anno seguente le cose presero già una piega differente: si presentarono tra le 10.000 e le 20.000 persone, che stanziarono per nove giorni in pace, amore e tolleranza all’ombra della tenuta reale. L’evento si presentò come un raduno a favore della legalizzazione della cannabis, e fu invitata persino la regina che, cosa che ha davvero dell’incredibile, rispose con una lettera dicendo di non potere presenziare! La lettera stessa fu comunque presa come un incoraggiamento a continuare, e per l’edizione del 1974 pare fossero stati distribuiti in Inghilterra e all’estero 300.000 volantini, le ferrovie britanniche si trovarono a dover organizzare treni speciali e circa 300 bands si offrirono per suonare gratis; fu tentato anche un contatto con l’ONU, tentativo risultato vano, nell’idea di creare un grosso convegno sull’ecologia mondiale. Chi invece non mancò all’appuntamento di quell’anno furono le forze di polizia, che tramite l’intervento di 800 uomini riuscirono a far cessare e sospendere l’evento di Windsor. Ma oramai sempre più persone erano coinvolte in questa nuova forma di attivismo e dimostrazione pacifica, e Windsor non era altro che un testimone che sarebbe stato preso in mano da qualcun altro che avrebbe portato avanti quella staffetta.

E fu appunto sempre nel 1974 che si svolse il primo festival di Stonehenge, dai risvolti cronologici di doppio interesse: innanzitutto aveva una durata eccezionale, che copriva tutto il mese di giugno; inoltre, fatto abbastanza singolare per un evento controculturale di così grande riscontro, sopravvisse per oltre un decennio. A crearlo fu la mente di Phil Russel, alias Wally Hope, con l’indispensabile aiuto e supporto di alcuni amici, che qualche anno più tardi fonderanno il gruppo punk anarchico Crass, punto di partenza del DIY europeo. Il pretesto, questa volta, era la celebrazione dei rituali del solstizio d’estate risalenti ai druidi di Stonehenge di inizio secolo; una colorita descrizione dell’evento ci viene fornita da Penny Rimbaud, futuro batterista dei seminali Crass: “Fuochi, tende e tepee, bancarelle di cibo gratis, palchi e gruppi, musica e magia. Le bandiere sventolavano e gli aquiloni volavano. I bambini nudi giocavano nei boschi, come tanti Robin Hood in miniatura che festeggiavano la loro miseria materiale” (cit. Penny Rimbaud, 1982, p. 17) . Dall’essere un raduno di ispirazione hippy, come era partito, Stonehenge riuscì nel corso degli anni ad avvicinare differenti comunità e culture, creando un punto di incontro tra stili di vita che raramente poteva verificarsi in modo simile, e divenne una manifestazione sempre più grande ed importante, sino al 1985, anno in cui, appoggiata dalla fondazione English Heritage per la tutela del patrimonio, la polizia bloccò le carovane dei convogli dirette al festival, determinandone così l’ultima edizione.

Ciò che pare importante sottolineare a questo punto è come la cultura dei free festival in Inghilterra si diffuse in senso realmente concreto solo nei primi anni ’70, anni in cui, dall’essere semplici raduni musicali, questi eventi iniziarono a ricoprire ruoli politici, ideologici e sociali sempre di maggior rilievo, per raggiungere l’apice dell’interesse pubblico in quei caldi anni 1976 e 1977, che videro anche la nascita del punk ed il diffondersi di questo nuovo, corrosivo, fenomeno. Nonostante il punk, nel momento stesso della sua nascita, si dichiarasse un movimento di rottura con le tradizioni culturali precedenti, ponendosi al lato opposto del movimento hippy, vi erano in realtà molteplici, per quanto non troppo palesi, punti di contatto ed influenze reciproche tra le due controculture. Il comune denominatore tra hippy e punk può essere considerata una politica culturale anarchica, ottimamente concretizzata nel caos semiorganizzato e nel fervore espressivo dei free festival, che hanno rappresentato un luogo di negoziazione e scambio tra diverse sottoculture che nemmeno ipotizzavano comunanze tra loro.

Come conclusione a queste osservazioni credo sia opportuno riportare un brano di George Mc.Kay, docente all’università del Lancaster ed un tempo punk e diretto testimone della nascita dei free festival; queste osservazioni sono tratte dalle pagine del suo diario personale, scritte nel giugno 1984 a Stonehenge durante la penultima edizione del festival: “Quando osservi gli hippy e i punk attorno a te, vedi come negli anni si sono mescolati, cosa che forse sorprenderà tanti giovani che sono nati con il punk (come me), visto come movimento contro tutto ciò che gli hippy rappresentavano. Il fatto è che parecchi musicisti “punk” erano più anziani e venivano dalla generazione hippy. La fusione forse è inevitabile perché entrambi sono qui per offrire alternative ai giovani, e il numero di varianti degli stili di vita è limitato. Gruppi come Crass e Poison Girls hanno svolto un ruolo rilevante in questo processo di unificazione, grazie alla combinazione di politica anarco-pacifista-vegetariana e di sonorità punk aggressive (per lo meno all’inizio). Sono gruppi in gamba perché vivono veramente in maniera alternativa e indipendente (attraverso, per esempio, l’organizzazione della propria casa discografica). Se osservi la moltitudine di giovani presenti (sono pochi e sparsi i sopravvissuti degli anni ’60), i punk e gli hippy vestono quasi nello stesso modo, specialmente le donne con le lunghe gonne increspate, le giacche strane, i piedi scalzi e sporchi, pelle abbronzata e sorrisi facili, tonnellate di cinture e braccialetti che annunciano il loro arrivo. Talvolta solo la tinta dei capelli denota la differenza. Gli hippy uomini indossano pantaloni stretti (difficile trovare una leggera svasatura), i punk hanno i capelli lunghi. Tutto è potente e immediato (ciò che voglio dire è che sta accadendo realmente, è qui, adesso, vivo), e la presenza intensa di unità di idee e stili di vita è un sentimento positivo, ficcante, quasi tangibile. Adoro stare qui. Mi sento sereno e a mio agio, credo in pace” (cit. George McKay, 1996, p. 32).

Fu con molta fermezza, e con interventi piuttosto decisi della polizia, che i due più grossi free festival inglesi degli anni ’70 furono sospesi e fatti sgomberare, ma era evidente che qualcosa nell’aria stava iniziando a cambiare. All’alba del 29 agosto 1974, ormai al quinto giorno della terza edizione del festival di Windsor, vi fu l’intervento di 800 poliziotti mandati a “spazzare via”, in maniera decisamente poco pacifica, qualche migliaio di partecipanti che stavano presenziando in completa tranquillità in un festival che, al di fuori di qualche “fiammella” subito spenta, non stava affatto creando alcun tipo di disturbo o disordine. L’intervento della polizia viene descritto come oltremodo violento, non risparmiò strattoni e calci persino ai soggetti più innocui ed indifesi, come donne e bambini. L’organizzatore Ubi Dwyer fu arrestato e portato in carcere con vari capi di imputazione, e la sua sentenza segnalò per la prima volta nella storia la condanna per il reato di istigazione al disturbo della quiete pubblica. E questo nonostante, nel 1973, il rapporto della commissione Stevenson al Ministero dell’Ambiente avesse dichiarato: “Questi giovani hanno espresso il bisogno di fuggire dall’ambiente che li circonda e dalle inibizioni e limitazioni della vita di tutti i giorni, in particolare nelle nostre città, verso una situazione in cui poter sperimentare nuove forme di socialità e affrontare a viso aperto nuove concezioni e visioni della vita, per decidere da soli cosa accettare o rifiutare” (cit. Stevenson Committee, 1973, p. 8). Giudizi positivi dei resoconti ufficiali che sembrarono lasciare aperture alla tolleranza nei confronti dei free festival, cosa che poi fu molto lontana dalla pratica dei fatti.

Se Windsor terminò in questa spiacevole maniera, ancora peggio andò undici anni più tardi a Stonehenge, quando nel 1985 si stava svolgendo quella che sarebbe stata l’ultima edizione del festival. In questa occasione la violenza della polizia si scatenò direttamente contro i travellers in movimento verso Stonehenge, già da lungo tempo braccati dalle autorità in quanto ritenuti elementi di disturbo, dando luogo ad una vera e propria battaglia a cielo aperto. Un gran numero di questi viaggiatori a tempo pieno, organizzati in carovane, si stava dirigendo verso Stonehenge, quando la polizia vietò loro di proseguire, ordinando ai travellers di abbandonare i mezzi e scendere in strada. Visto che un gruppo di loro non ne volle sapere di ubbidire all’ordine, le autorità li caricarono, distruggendo i finestrini dei veicoli e trascinandoli giù di forza; poi forarono i radiatori e abbatterono persino dei cani ritenuti rabbiosi. Lo scontro si spostò poi in un campo di fagioli (tanto che viene tutt’ora chiamato la battaglia di Beanfield!), diventando ancora più violento e concludendosi con l’arresto di 500 travellers. Il conte di Cardigan, noto conservatore proprietario della foresta di Savernake, che diede l’autorizzazione ad usare il suo terreno nell’intervento contro i travellers, rimase anch’egli colpito dalla violenza ingiustificata della polizia, al punto da offrire successivamente riparo agli aggrediti nella propria tenuta. Tra l’altro dichiarò: “Un’immagine mi rimarrà impressa nella mente finché vivrò. Ho visto un poliziotto colpire una donna in testa con il manganello. Poi ho abbassato lo sguardo notando che era incinta, e ho pensato: Mio Dio, la polizia ha perso la testa” (cit. Nick Davies, 1985, p. 3).

C’è da aggiungere che, se è vero che l’occupazione non autorizzata di Windsor rappresentò un vero e proprio affronto diretto alla famiglia reale ed allo stato, altrettanto non si poteva sostenere riguardo la location di Stonehenge. Ma forse è più importante analizzare la questione relativa a questi scontri in un’ottica di dimensioni più ampie, focalizzando la nostra attenzione sulle tensioni esistenti in quegli anni tra lo stato inglese, stretto nel suo rigore conservatore, ed i vari movimenti di resistenza sociale, politica e culturale che si stavano formando ed imponendo con sempre maggiore partecipazione popolare. Prendiamo in considerazione un esempio interessante: Margaret Thatcher definì i minatori in sciopero nel 1984 “The enemy within” (cit. Margaret Thatcher, 1984): proprio analizzando la questione degli scioperi dei minatori, anch’essi ritenuti un nemico dello stato al pari di travellers o punk, si possono notare parallelismi interessanti ed esemplificativi dei metodi utilizzati dal governo inglese per sopraffare i propri nemici interni. Gli scioperi dei minatori del 1972 e 1974 fecero cadere un governo, e per poco non sortirono lo stesso effetto anche quelli del 1984/1985, e non è un caso se è stato sempre in coincidenza di sconfitte ad opera del nemico interno che lo stato ha alimentato desiderio di rivalsa verso nemici più deboli ed attaccabili, attraverso cui riaffermare la propria autorità: gli sgomberi di Windsor nel 1974 e Stonehenge nel 1985 coincidono con perfetta sincronia.

Un aspetto ulteriore occorre precisare: se non si può evitare di riconoscere ai free festival l’importanza di aver creato un luogo di incontro, scambio e interazione tra diverse sottoculture che acquistavano sempre più rilevanza, va detto che ciò non avvenne senza scontri e fratture. Esemplare è l’episodio relativo all’edizione del 1980 del festival di Stonehenge, in cui la presenza dei Crass, la band punk anarchica in cui militavano molti membri del collettivo organizzatore del festival stesso, attirò l’attenzione di molti punk, che giunsero appositamente per l’occasione, presenza poco gradita ai biker (i motociclisti), che sentivano quel territorio come loro proprietà. Sentendosi minacciati, questi uomini alquanto privi del senso della solidarietà fecero piazza pulita dei punk scatenando una violenta rissa. Ma nonostante fratture come questa, che non rappresentano al meglio l’idea di pace e libertà che i free festival volevano significare, alcune sottoculture erano già riuscite a creare importanti interazioni, anche se il pericolo degli scontri interni rimaneva sempre incombente: dopo i disordini al loro concerto a Stonehenge, i Crass pubblicarono un singolo dove coscienziosamente ammettevano che “E’ nello specchio che iniziano le vere guerre” (Rival tribal revel revel, 1980).

Fino a questo momento ci si è soffermati sui travellers in riferimento all’episodio del blocco stradale, effettuato nei loro confronti da parte della polizia, che ha causato nel 1985 il termine del festival di Stonehenge e la già citata battaglia di Beanfield. Ora è necessario chiarire chi siano i travellers ed in che ottica vadano visti, considerando che si tratta di un movimento molto eterogeneo e dalle accentuate differenze interne.

La prima volta in cui si può realmente parlare di convoglio, mezzo con cui i travellers usano spostarsi, risale al 1976. Anche se già in precedenza erano esistiti molti movimenti di massa in occasione delle tradizionali feste inglesi, nell’estate di quell’anno vi fu un calendario fitto di free festival, e numerosi convogli decisi a seguirli tutti.

Nel 1974 un gruppo di attivisti ed edonisti hippy di stanza a Londra scrisse “Il Manifesto del Libero Stato di Albione”, documento dove si dichiarava che la meta ultima delle loro attività era “diventare un network di comunità e collettivi indipendenti, federati insieme per formare il Libero Stato di Albione” (cit. Alan Beam, 1976, p.161). Nel 1978 il circuito delle fiere di Albione, eventi legati alla riscoperta e celebrazione di vecchie tradizioni e riti popolari, era in grado di avere in programma un appuntamento diverso quasi ogni fine settimana per tutta l’estate, partendo da Cambridge, attraversando tutto l’East Anglia sino ad arrivare a Lowestoft, sulla costa.

L’esistenza di una possibilità di vita del genere portò molte persone a considerare l’idea di unirsi ad un convoglio o di formarne uno, una serie di mezzi che si sarebbero spostati assieme per tutta la durata di questi eventi, all’insegna di uno stile nomade e povero, conforme alla riscoperta delle antiche tradizioni agricole rievocate in queste fiere, spesso ispirate a celebrazioni del periodo medievale. Dietro questa scelta di vita, oltre che una motivazione ideologica, è possibile identificare anche una ragione pratica. La crisi interna della Gran Bretagna e l’inasprimento delle leggi portarono, nella metà degli anni ’70, ad una radicale semplificazione delle procedure di sgombero di appartamenti occupati, ed il successivo e rigidissimo Criminal Law Act del 1977 rese ancora più difficile e rischioso occuparne di nuovi. Molte persone si trovarono ad affrontare il problema dell’alloggio, per cui l’idea di attrezzare un mezzo a spazio vitale e di gettarsi in una nuova vita nomade e comune, sembrò per molti una soluzione possibile. Così chi era in possesso di un veicolo si occupava della sua sistemazione e dell’arredamento come fosse una vera e propria casa: i mezzi venivano sventrati dei propri interni e trasformati, le parti esterne dipinte con gradevoli decorazioni o simboli e slogan provocatori, in un processo di costruzione che procedeva in parallelo con il processo di formazione dell’individuo in questa sua nuova esistenza “on the road”.

Nel tempo il significato dell’essere un traveller ha subito molteplici trasformazioni nei suoi connotati. Dai primi convogli, costituiti da hippy senza alloggio e desiderosi di vivere una vita di consapevole autoemarginazione, posti ai limiti della vita sociale e a contatto diretto con la natura, si è passati ad una nuova generazione di travellers, dediti a questa vita per scelta personale ed in continua opposizione al governo. I travellers degli anni ’90 non si presentano più come allegre e colorate comunità che viaggiano in armonia, ma come gente dedita alla sporcizia, dai capelli arruffati e dagli abiti grigi, dall’aspetto spesso rude e sfacciato. Il vivere al limite e sulla strada può a volte essere una scelta consapevole: chi la compie vuole dimostrare, attraverso la rappresentazione di sé, il disprezzo verso la società da cui si sta allontanando. Il senso di autocompiacimento che molti di essi nutrono verso la condizione di emarginati cui si sono relegati, può spesso diventare causa della loro demonizzazione. Il governo inglese ha sempre preso precauzioni di estrema durezza nei loro confronti: ad esempio, nel 1994 il Criminal Justice and Public Order Act represse l’obbligo introdotto dal Caravan Sites Act del 1968, secondo cui i comuni erano tenuti a fornire campi per i travellers.

Successivamente, nel periodo di esplosione dell’attivismo degli anni ’90, la stessa strada, che fino a questo momento aveva rappresentato un rifugio, una soluzione alle sempre più grigie prospettive della nostra società urbana, divenne anch’essa parte del problema. La cementificazione dei boschi e delle campagne fu vista come un pericolo, contro cui fare resistenza attivamente per il bene del proprio futuro; si formarono così le Donga Tribe ed i movimenti contro la costruzione stradale, come Critical Mass o Reclaim the Streets, dei quali si farà un breve accenno più avanti, quando si parlerà più globalmente degli attivisti, da sempre legati all’etica più integralista del DIY.

Per ora basti un’immagine a far capire quanto della mentalità e dello spirito “fai da te” esista da sempre nella cultura dei travellers : “Levelling the land” (Londra, 1991), album culto della band The levellers, formata da travellers con un’idea decisamente romantica della vita on the road, mostra in copertina il volto stilizzato di un diavolo popolare, con sotto incrociate, al posto delle tradizionali tibie, delle chiavi inglesi; la vita sulla strada, sempre in bilico e piena di circostanze da affrontare, rappresenta un costruirsi da sé come un’opera d’arte, e la chiave inglese non è altro che il pennello attraverso cui si dipinge la propria esistenza, in un fiero ritorno alla riscoperta della manualità e del vivere alla giornata.

1.4 Il punto di svolta: i Crass

Nel 1978 i Sex Pistols, la band che fece esplodere il fenomeno punk in tutta l’Inghilterra ed oltre i suoi confini, si erano già sciolti, il loro bassista e uomo simbolo, Sid Vicious, chiuso in prigione per omicidio, morirà poco più tardi negli Stati Uniti, l’anticonformismo del punk si stava sempre più avvicinando all’orecchiabilità del pop, trascinando il genere ed il fenomeno all’interno del solido circuito del music business, che già i Sex Pistols erano riusciti a sfruttare al meglio con estrema disinvoltura. L’incantesimo della rivolta era durato poco e sembrava ormai svanito, la ribellione era diventata commerciabile e tutto sembrava essere tornato sotto controllo.

Stuart Hall ha, in quei tempi, accortamente notato: “Poiché i gruppi e le classi sociali conducono, se non nei loro rapporti di produzione, comunque nei loro rapporti sociali, una vita sempre più frammentata e differenziata in settori diversi, spetta sempre di più ai mass media a) provvedere una base sulla quale gruppi e classi si costruiscano un’immagine della vita, dei significati, delle pratiche e dei valori degli altri gruppi e delle altre classi, b) provvedere le immagini, le rappresentazioni e le idee attorno a cui è possibile per la totalità sociale, fatta di tutti questi pezzi separati e frammentari, trovare una forma di adesione in qualche modo coerente” (cit. Stuart Hall, 1974). Questo atteggiamento dei media rischiava di ridurre le diverse sottoculture a sagome appiattite o pantomime di se stesse; ma per fortuna ad un certo punto cominciò a levarsi qualche voce fuori dal coro.

La Small Wonder, etichetta discografica indipendente con sede a Londra, aveva prodotto un paio di singoli del cantautore punk Patrik Fitzgerald, diventati piccoli inni underground, prima che questi pubblicasse il suo primo album Grubby Stories (1979), dove, nella traccia recitata “Make it safe”, si interrogava su dove fossero finite le potenzialità utopiche che il punk portava con sé prima che il sogno crollasse. Ma era stata la stessa Small Wonder, un anno prima, a fornire una risposta a questa domanda, quando pubblicò “Feeling of the 5000” (1978), primo album di una nuova band chiamata Crass (cfr. immagine 7) che, tra il 1978 ed il 1984, fu in grado di cambiare radicalmente la filosofia punk, capovolgendone nel senso e negli intenti lo stile di vita a cui si ispirava.

I Crass erano un collettivo radicale anarchico, pacifista, femminista e vegetariano, costituito da circa nove elementi, tra musicisti, artisti, film maker e attivisti di entrambi i sessi, che vivevano in una comune dell’Essex, in Inghilterra. La loro visione di anarchia si presentava in maniera ben diversa dal nichilismo distruttivo dei Sex Pistols, ben simboleggiato da slogan come Destroy!, oppure No future!: essa era fortemente legata all’idealismo hippy, alla resistenza, all’energia punk, all’azione diretta e alle strategie culturali provocatorie di memoria situazionista. La critica dei Crass aveva sempre bersagli prestabiliti che, in un’ottica globale, potevano apparire come tasselli di un mosaico che rappresentava un’unica cospirazione ordita dal sistema, ed il loro essere prettamente inglesi (se si fa eccezione per la performer americana Annie Anxiety che si univa saltuariamente a loro) li portava ad affrontare nei testi problematiche specifiche della loro nazione, ed ogni loro opera era un calcio verso qualche muro da abbattere.

Un esempio delle loro produzioni musicali è il singolo “Nagasaki nightmare” (1980), ispirato dalla paura ossessiva per il nucleare, la cui confezione è un esempio concreto di DIY, sia dal punto di vista della realizzazione pratica, che da quello dei contenuti che veicola: un vinile in formato 7” con semplice copertina pieghevole in bianco e nero, che al suo interno presenta, come ci racconta George Mc.Kay: “Scritti complessi che comprendono di tutto, descrizioni degli effetti della bomba fatte dai giapponesi di allora, illustrazioni a firma di G., componente della band, dei leader del mondo con le vittime e come vittime della bomba, una breve storia del movimento antinucleare in Gran Bretagna con gli indirizzi dei gruppi attivi al momento, immagini di cowboy e del fascino dell’aviazione americana, piccole vignette come quelle della regina che culla una piccola bomba, richiami insiti alla connessione tra gender e distruzione. Al centro della copertina abbiamo una carta della Gran Bretagna, presa da un poster del Bristol Antinuclear Group, che mostra le dimensioni terrorizzanti del progetto nucleare, sia per scopi civili che militari, e il suo impatto attuale e potenziale sull’ambiente e sulla società. I Crass mettono a nudo la natura insidiosa della rete. Essi costruiscono da pochi frammenti un complotto, instillano un senso di diffidenza, persino paranoia, nelle persone che acquistano il disco, tanto che lo stesso disco diventa un momento potente della lotta antagonista” (George McKay, 1996, p. 101).

E fu appunto tramite il lancio di slogan e messaggi, illustrazioni corrosive e fotomontaggi dissacranti, che i Crass riuscirono ad ottenere un diretto incastro di musica e lotta politica, mantenendosi fedeli ai canoni dell’autoproduzione e dell’autogestione che erano alla base del progetto.

Interessante è anche soffermarsi sulle figure di G. (o G. Sus), artista e grafica tuttofare, e Mick, il cineasta del collettivo: allargandosi verso altre forme di espressione complementari all’aspetto musicale, i Crass erano praticamente riusciti a rendere i loro concerti dei veri e propri eventi, anche piuttosto rari e complessi. G. si occupava, ben prima dell’inizio del concerto, di allestire lungo tutta la location alcuni striscioni con slogan provocatori, colonne di disegni e illustrazioni grottesche, mentre Mick si occupava della proiezione di video con montaggi ambigui e contradditori dalla forte connotazione politica. La band, invece, saliva sul palco indossando minimali abiti neri, e prima e dopo il concerto era solita chiacchierare e bere té con la gente accorsa all’esibizione, nel tentativo di abbattere gli stereotipati ruoli di artista e spettatore, alla ricerca di una interazione e confronto con chiunque fosse sensibile alla causa. Le performance avevano sempre un prezzo decisamente popolare, ed una volta che venivano coperte le spese per la strumentazione e l’impianto, i Crass erano soliti reinvestire i ricavati nella promozione di qualche campagna politica o finanziando altri free festival. Insomma, la chiara strategia dei Crass era quella di suscitare, attraverso le provocazioni dei propri messaggi, una tensione che portava direttamente al dubbio, istigando a riflettere e porsi domande; l’aggressività della loro musica, l’austerità del loro aspetto, i testi ispirati alla pace ed al femminismo, erano tutti elementi antitetici che formavano l’identità complessa del collettivo.

A Westminster furono fatte interrogazioni in più di una occasione sui dischi e le attività dei Crass, come quando nel 1981 l’Observer scoprì il loro coinvolgimento in una falsa registrazione che fece passar per idioti quelli del Dipartimento di Stato; George McKay ci racconta: “Questa falsa registrazione, Thatchergate Tapes, è un intervento sulla guerra fredda e il conflitto delle Falkland. I Crass assemblarono in segreto i brani di una presunta comunicazione telefonica tra Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Nella cassetta la Thatcher ammette le sue responsabilità nell’affondamento della nave argentina Belgrano avvenuto nel corso della guerra e Reagan minaccia di usare le armi nucleari in Europa per difendere gli Stati Uniti. Furono utilizzate informazioni non di pubblico dominio, fornite ai Crass da un marinaio che era stato nelle Falkland, compresa l’accusa che la Sheffield (colpita da un missile Exocet) fosse stata effettivamente sacrificata dagli alti gradi della Marina per proteggere la portaerei vicina in cui prestava servizio il principe Andrea” (George McKay, 1996, pp. 102-103). Riferendosi al testo di un altro pezzo dei Crass contro la guerra delle Falkland, “How does it feel” (1982), il parlamentare conservatore Timothy Eggar pretese che fosse perseguito in termini di legge per oscenità, come un “attacco scurrile e immorale al primo ministro e al governo.” (cit. John Street, 1986, p.17).

La fine dei Crass era già ben nota dall’inizio: tutti i lavori della band portavano stampato un codice numerico via via decrescente, dove come data ultima veniva sempre riportato l’anno 1984 di orwelliana memoria, visto come un punto di svolta per la nostra società, anno in cui la band effettivamente sceglierà di sciogliersi. In una raccolta postuma dal titolo “Best before 1984…” (1987), i Crass descrivono così la propria fine: “L’ambiguità del nostro comportamento stava iniziando ad infastidirci, i nostri stessi paradossi ci stavano forse distruggendo?” (Crass, Londra, 1987). La loro lezione ed esperienza si era però già diffusa, contagiando tutto il resto dell’Europa.

I Crass rappresentarono il più significativo caso di precedente storico all’interno del movimento DIY, influenzando buona parte della futura musica indipendente internazionale. I Crass finirono nel mondo dell’autoproduzione in parte per propria scelta, in parte per necessità. Dopo che Pete della Small Wonder pubblicò il primo singolo della band “Feeding of the 5000” (1978), uscito con il primo brano coperto da una traccia di completo silenzio, in quanto lo stabilimento di stampa del disco ritenne la canzone “Asylum” troppo blasfema, la polizia iniziò a riservare sempre più attenzioni al suo negozio, e i Crass, non volendo coinvolgere un amico, decisero di cercare del denaro in prestito e di far uscire per conto proprio il secondo album. Le vendite furono così alte che, con i soldi ricavati, la band poté persino riacquistare dalla fallita Small Wonder i diritti del primo album e ripubblicarlo integralmente.

Coerentemente con la propria etica i Crass rifiutarono numerose offerte da parte di major interessate allo sfruttamento del loro culto; questo scriveva la stessa band: “E’ l’industria musicale che non solo compera i gruppi, ma paga anche la stampa. I truffatori sono molto più diffusi e potenti di quanto possiamo immaginare. Comunque, visto che costituivamo una minaccia al suo controllo, fu il nemico a compiere il primo passo verso di noi. Anni fa c’è stato offerto un contratto da una grossa casa discografica: quello che la dirigeva ebbe sul serio il coraggio di dirci che noi potevamo vendere la rivoluzione. Voleva che noi fossimo solo un altro prodotto a basso prezzo per la testa dei consumatori. Disse che avremmo trasformato la nostra rabbia in una fonte di guadagno” (Crass, Londra, 1987). Non cedendo a simili offerte, solo con le loro forze, i Crass riuscirono a fare ben più di semplici autoproduzioni, distribuite in modo autonomo: inventarono uno stile grafico unico, che ha influenzato, anche a livello concettuale, molte future produzioni DIY. Si trattava di dischi “da leggere”: all’interno delle loro copertine pieghevoli vi era una tale quantità di scritte, slogan, illustrazioni dai caratteri innovativi e stimolanti, da assorbire la mente di chi si trovava davanti a quello strano oggetto. I contenuti evidenziavano un radicalismo tale da metterli anche in posizioni alquanto compromettenti, come nel caso in cui, nel singolo split con i Poison girls, Person Unknown/Bloody Revolutions (Londra, 1980, cfr. immagine 8), si sbizzarrirono in un collage-parodia della famosa immagine dei Sex Pistols di “God save the queen” nel quale i quattro punk sono così trasformati: Johnny Rotten ha la testa della Thatcher e sta bevendo un bicchiere di vino invece che una lattina di birra, Sid Vicious è la regina, con una catena al collo e un’altra che tiene al guinzaglio un bassotto, il Papa ha gli abiti di Steve Jones e un cuore con la scritta MOM tatuato sull’avambraccio. Molti negozianti si rifiutarono di vendere il disco, e i Crass si attirarono sia ancora più violentemente l’odio delle istituzioni, oltraggiate dall’accostamento, sia l’odio dei punk, che sentivano profanato il loro gruppo simbolo. Oltretutto questi dischi, curati da un attentissimo lavoro manuale di confezionamento, non potevano essere venduti ad un prezzo superiore a quello, di solito relativamente basso, stabilito e riportato sul disco, deciso in modo da garantire il rimborso delle spese di stampa e distribuzione, ed eventualmente la copertura delle successive produzioni o delle attività in programma.

Quella di aver creato troppe frammentazioni, utilizzando un punto di vista eccessivamente chiuso ed elitario, è l’accusa più frequentemente mossa alla band, spesso in posizione di conflitto con altre sottoculture urbane: con gli skinhead, ad esempio, accusati di alimentare le discriminazioni con la loro cecità, o con altre punk band di successo che avevano scelto le grandi etichette per promuovere le proprie idee di rivolta, come i Clash.

Un ulteriore aspetto da considerare è quello relativo al concetto di bricolage, cui si è già fatto riferimento, parlando dell’importanza della manualità all’interno della discografia dei Crass. Tale aspetto veniva ulteriormente sviluppato nella teatralizzazione esasperata dei concerti, in cui supporti visivi e scenici di forte impatto andavano a completare ed enfatizzare il pathos emotivo creato dal muro sonoro dell’esibizione. Il bricolage è sempre stato una caratteristica fondamentale del punk: gli stessi capi di abbigliamento sono un continuo accostamento di oggetti contrastanti e spesso all’apparenza fuori luogo che, attraverso il riciclo ed il posizionamento in un nuovo contesto, assumono un significato differente da quello rappresentato nel loro quotidiano utilizzo. Dick Hebdige, attraverso le osservazioni dell’autore per eccellenza del collage surrealista Max Ernst, ci fa notare come l’utilizzo di oggetti trasferiti in contesti inusuali sia un fenomeno comune nelle varie sottoculture, rivelatore della loro segreta identità e portatore di significati altrimenti proibiti: “Il bricoler sottoculturale attua in maniera abbastanza tipica l’accoppiamento di due realtà in apparenza non accoppiabili su un piano estraneo ed è qui che avviene una congiunzione esplosiva” (Max Ernst, 1937, p. 264). Il bricolage applicato al punk fa si che le stesse produzioni musicali riflettano la personalità di chi le ha realizzate, diventando una proiezione dei loro creatori: un disco può così essere in grado di comunicare attraverso tanti linguaggi, che vanno dalla scelta materiale della confezione all’aspetto dei contenuti, per trasmettere qualcosa di chi lo ha prodotto a chi lo riceve. Se non c’è un intermediario o un censore tra me ed il mio prodotto, io posso essere il mio prodotto, farlo assomigliare il più possibile a quello che sono.

Fine primario di gran parte dell’attività DIY è il cercare di dare vita, tramite prodotti non convenzionali, alla sperimentazione di nuovi formati e alla riformulazione dei canoni artistici. Un’opera che rappresenta l’individualità di chi la produce, senza curarsi delle convenzioni della collettività, costituisce già di per se un’eccezione non calcolabile ai fini del profitto commerciale, per cui è esclusa dal business. Allora ci si mette al lavoro da sé, rendendosi conto che esiste un network di persone che vogliono comunicare in maniera più autonoma possibile, attraverso dischi, riviste, pellicole, eventi. Tante forme diverse, tante scelte diverse, un unico elemento comune: l’ho fatto io con le mie mani, perciò mi rappresenta.

Quando alla fine degli anni ’70 il fenomeno punk andò imboccando la via del declino e perse di consistenza, fu perché ne era già avvenuta un’integrazione da parte del mercato: i settimanali facevano bizzarri servizi sulla vita dei punk e sulle loro abitudini, disegnatrici di moda inserivano aggressivi richiami a elementi punk nei loro abiti da sfilata, borchie e catene da indossare si potevano già acquistare per corrispondenza. Tutti potevano essere punk se lo volevano, era diventata una trasgressione codificata ed i punk erano visti come dei clown: dietro la maschera che portavano la gente non si chiedeva nemmeno più che significato o quali valori ci fossero, al massimo si spaventava per la minaccia che un simile soggetto poteva costituire nei confronti dell’immagine borghese della vita familiare. Ma se invece di analizzare l’integrazione sociale avvenuta per il punk come fatto di costume, ci concentriamo sull’aspetto delle autoproduzioni artistiche che lo mantengono ancora vivo, allora la mancata integrazione di questi lavori, che vengono tuttora curati e distribuiti secondo la piena volontà di chi li produce direttamente, porta con sé un forte richiamo ad una emancipazione ideologica dell’individuo: la mia merce non è cosa per tutti, non mi interessa trarne un guadagno economico, bensì fare in modo che il mio prodotto possa essere ascoltato e recepito da chi è sulla mia stessa lunghezza d’onda, attraverso dei canali di distribuzione che io stesso mi occupo di organizzare e gestire. Quando i Crass erano ancora attivi, anche in Italia c’era già chi ne aveva recepito il messaggio, cercando di fare in modo che esistesse un network (o per lo meno diverse realtà non del tutto isolate tra loro) che toccasse diverse città, nel tentativo di supportare le nascenti produzioni indipendenti in Italia: nacquero i primi centri sociali occupati e si diffusero le prime fanzine, pubblicazioni cartacee che permettevano la lettura di articoli, recensioni, interviste a gruppi che, senza questo supporto, avrebbero avuto evidenti difficoltà a farsi conoscere al di fuori del loro spazio locale.

La nascita dei primi spazi occupati e dei primi movimenti controculturali in Italia non può essere considerata come una riproduzione di ciò che era stata la precedente esperienza nel Regno Unito, a causa delle differenti condizioni sociali e politiche. Provocatoriamente si usa dire che il punk sia stato inventato da Margaret Thatcher, attraverso le repressioni messe in atto negli anni del suo governo, che furono uno stimolo a dire no ad un popolo inglese da sempre abituato a dire sì: l’esasperazione giovanile di fronte al rigido conservatorismo portò la ribellione su un piano nichilista, al grido di “No future!”.

In Italia, invece, non vi era nessuna “Lady di Ferro” contro cui rivolgere la rabbia: eppure di frustrazione ce ne era comunque. Dopo il duro periodo della ricostruzione postbellica e la nascita di una nuova, scalpitante classe borghese durante il boom economico dei favolosi anni ’60, negli anni ’70 (soprattutto nella seconda metà del decennio) le fratture e gli scontri politici vennero a galla con terribile violenza, in un clima di estrema confusione e oppressione politica. Attentati, scontri con la polizia, occupazioni e rivolte studentesche, manifestazioni e scioperi operai, movimenti clandestini di agitazione politica e culturale, tutto sembrava in continuo fermento; tra le sottoculture che si trovavano a condividere spazi e strumenti vi era ancora molta diffidenza reciproca e scarsi erano i luoghi di interazione. L’onda lunga delle controculture estere era arrivata anche in Italia, ma in maniera frammentaria: per molti gruppi Londra divenne la Mecca delle sottoculture, al punto che una trasferta esplorativa oltremanica era d’obbligo, tanto per capire come potessero convivere in armonia culture incredibilmente lontane tra loro, in grado di saper condividere gli spazi (anche se questo era solo quello che traspariva da una superficiale visione esterna della città: in realtà i locali dove questi differenti gruppi si incontravano erano teatri di risse epocali e continui conflitti!). Così anche l’Italia conobbe il fenomeno dei punk, dei mod, degli skinhead, nelle città iniziarono a fiorire i primi spazi o appartamenti occupati, utilizzati come punto di ritrovo, sorsero collettivi politici di resistenza, i centri anarchici diventarono luogo di forte agitazione collettiva, la sensibilità alle tematiche socio-politiche crebbe visibilmente e alle fiere delle più grosse città italiane diventò già possibile acquistare dischi e fanzine di importazione estera. Ma questo è solo un quadro generale troppo pittoresco. Certo l’italiano medio, intriso di morale cattolica ed attaccato alla famiglia, allo stato e al lavoro, tendeva ad allontanare ed isolare come “altro” e, quindi, come pericolo, questi nuovi personaggi dall’aspetto oltraggioso che, a partire dal proprio look anticonformista ed eccessivamente aggressivo, rappresentavano una minaccia per i sani principi della società borghese. La prima ondata di punk che travolse l’Italia attorno al ‘76/77 creò scompiglio e fraintendimenti non solo tra l’opinione pubblica, ma persino tra gli agitatori da sempre legati alla lotta politica o ai differenti movimenti antagonisti. L’abbigliamento degradato, autocostruito e sprezzante delle convenzioni, l’utilizzo di borchie e catene come decorazioni, i capelli violentemente all’insù (tenuti diritti tramite l’utilizzo di sapone a scaglie, come la fanzine londinese “Sniffin’ glue” (1976) aveva insegnato!), le scritte provocatorie sui giubbotti di pelle, l’utilizzo di simboli come croci celtiche o svastiche: tutte queste caratteristiche introdotte dai primi punk non potevano essere viste di buon occhio, tanto che la prima comune forma di pregiudizio nei loro confronti era la tendenza a considerarli dei fascistelli o, addirittura, dei nazisti. Non solo venivano isolati dalla popolazione e guardati come oggetti da cartolina, ma persino nelle prime case occupate, oppure all’interno dei collettivi politici o anarchici, la loro presenza non era spesso gradita: la vena punk autodistruttiva e la mancanza di idee propositive, unitamente agli abituali pregiudizi che li accompagnavano, fecero in modo che i punk fossero sempre più isolati.

Ma fu proprio nel momento in cui questa realtà entrò in contatto con chi si occupava della gestione di spazi occupati che l’autoproduzione in Italia cominciò a diventare una realtà e una alternativa degna di considerazione. Forse è proprio grazie alle prime pubblicazioni cartacee indipendenti, le cosiddette fanzine, e alla passione di chi le curava e gestiva, che il fenomeno punk, dapprima isolato, prese consistenza e coesione, diffondendosi attraverso un circuito comune nelle principali realtà urbane della nazione. Traendo ispirazione dalle prime fanzine estere di culto, la californiana “Maximum rock’n’roll” o le londinesi “Sniffin glue” e “Zig Zag” (cfr. immagine 1), già nell’ottobre del 1977 a Milano vide la luce “Dudu”, foglio di agitazione dadaista stampato in 1000 copie, subito esaurite, che appena quattro mesi dopo cambiò nome in “Pogo” (cfr. immagine 2), prendendo ispirazione dal nuovo ballo punk: venne stampata in 2500 copie e, per quanto l’anima della rivista tendesse più a rispecchiare un disilluso ideale di rivolta che tematiche propriamente punk, per prima si occupò di pubblicare, con il tipico carattere a collage e interventi grafici infantili di scuola inglese, testi di canzoni di band come Sex Pistols o Clash. Oltre ad essere propriamente figlia dello spirito DIY, “Pogo” fu una pubblicazione che promuoveva l’autoproduzione: al suo interno era piena zeppa di teorie a riguardo, si potevano persino leggere consigli su come formare una band o autocostruirsi abiti punk senza troppe difficoltà. Il terzo, ultimo e scarno numero della fanzine uscì alla fine del ’78, ma i semi gettati da questo esperimento diedero da subito i loro frutti, così che nuove riviste, questa volta fotocopiate in puro stile fai da te, si affacciarono all’orizzonte: “Xerox” che conteneva oltre a traduzioni di testi di canzoni inglesi, anche articoli e saggi sulla situazione italiana, oppure “Bootleg”, di carattere più prettamente musicale. Queste fanzine ebbero enorme importanza storica, ma vita piuttosto breve. Altre però ne seguiranno le tracce, consolidando sempre di più questo movimento controculturale: a Milano nel 1981 venne alla luce “Nero”, con traduzioni di testi dei Crass e articoli di analisi e controinformazione sulla situazione giovanile milanese, e nello stesso anno, a Bologna, fu stampata “Attack” (cfr. immagine 3), curata dalla seminale band di attivisti Raf punk, facenti riferimento al circolo anarchico del Cassero, una vera e propria fonte di controinformazione nel capoluogo emiliano. E’ proprio grazie all’attività dei Raf punk che Bologna iniziò a scontrarsi con la provocazione culturale innescata dalla sottocultura punk, sia quando questa realizzava importanti lavori artistici come l’autoproduzione del primo vinile 45 giri della scena punk bolognese, “Schiavi nella città più libera del mondo” (1981), nel quale compaiono quattro band dividendosi lo spazio tra loro, sia quando promuoveva azioni come il boicottaggio al concerto dei Clash, organizzato gratuitamente in Piazza Maggiore dal comune di Bologna. In questo caso, i Clash, vennero accusati di essere servitori del music business, e lo stesso comune fu giudicato reo di non curarsi del soddisfacimento dei bisogni dei giovani al di fuori di troppo sporadiche occasioni.

Nello stesso periodo, a Milano, i ragazzi che costituivano il nucleo di gestione di “Nero” stavano per compiere quello che risulterà essere un grande passo: insoddisfatti della qualità della prima uscita della fanzine, lontana ancora dal concetto di punkzine che sognavano, attribuirono la colpa di tale insuccesso all’eccesso di ortodossia dimostrato nella pubblicazione da parte degli anarchici del Ponte della Ghisolfa, nella sede dei quali “Nero” veniva redatta. Occorreva allora trovare una nuova sede dove stampare in piena libertà, ed il posto giusto si rivelò essere l’edificio occupato di via Correggio 18. Quello che sarà il futuro, mitico, Virus. L’edificio era di proprietà della famiglia Mantovani, proprietaria di Star, Chicco ed altri colossi industriali, che nel 1970 abbandonò la struttura per trasferirsi al sud, prima che nel 1975 il comitato di quartiere consegnasse la maggior parte degli appartamenti a famiglie e disoccupati. Per l’edificio cominciarono a circolare esponenti dell’area più libertaria e creativa del movimento, che trasformarono lo stabile in una sorta di comune urbana, sempre in prima linea sul fronte dell’attivismo. Quando nel 1981 i ragazzi di “Nero” chiesero agli occupanti di poter stampare presso l’edificio di via Correggio la loro pubblicazione, questi, pur temendo un po’ la rumorosità e la rabbia di questo piccolo collettivo punk, ne riconobbero anche la grande creatività, decidendo così di dar loro credito e ospitalità, a differenza di quanto avvenne in altri luoghi autonomi simili, dove i punk non erano stati ben accetti.

Da quel momento la situazione ebbe rapida evoluzione: dopo una serie infinita di riunioni di collettivo, in cui i punk si dimostrarono sempre più propositivi ed intenzionati a fare dell’attività, la loro importanza venne riconosciuta con l’autorizzazione ad utilizzare un’intera stanza libera per organizzare concerti e raduni in un clima di totale autogestione. Nacque così l’esperienza Virus: in una Milano che si presentava, all’ingresso degli anni ’80, con le periferie che subivano un sempre più forte degrado, con il clima repressivo instaurato dalla polizia a seguito dei disordini della lotta politica degli anni precedenti, con la piaga dilagante dell’eroina, il Virus, nel corso dei suoi due anni di attività, seppe dar spazio, oltre che a concerti storici delle migliori band DIY provenienti da tutto il mondo, ad iniziative che spaziavano dalla lotta contro il militarismo a quella contro la vivisezione, dall’opposizione al nucleare a quella contro l’eroina, in un costante clima di controinformazione propositiva.

Protagonisti furono un nucleo di ragazzi per lo più minorenni, con i capelli tenuti ritti dal sapone, gli abiti laceri e rattoppati, dediti al cultura del divertimento e dello “sballo”, che seppero attirare tanti giovani che covavano una frustrazione simile e che poterono trovare uno spazio dove sfogarsi e realizzarsi, vivendo esperienze che sovvertivano ogni schema. Già precedentemente i primi rari punk milanesi, che a partire dal 1977 si affacciavano per le vie della città, cominciarono a ritrovarsi in via Torino, in mezzo ad una folla che li osservava, derideva od offendeva. Successivamente un buon punto di incontro fu il centro Santa Marta, fornito anche di libere sale prove dove poter suonare, ma fu meschinamente restituito al comune di Milano da uno dei gestori: non solo la comunità punk rimaneva senza un luogo per ritrovarsi, ma chiedeva di poter comunicare e confrontarsi con altri giovani che vivevano lo stesso disagio, ed il Virus fu il luogo dove questo poté avvenire. La prima serata organizzata nel neobattezzato edificio, che vedeva in programma il concerto dei bolognesi Raf Punk, fu un enorme ed inaspettato successo, con la partecipazione di oltre duemila persone che accorsero dai borghi periferici in cerca di una alternativa alla realtà soffocante da cui si sentivano circondati. Il Virus seppe, da quel momento in poi, racchiudere al suo interno una tale energia propositiva che i successi delle iniziative ed il loro ottimo riscontro consentirono di organizzare eventi di dimensioni sempre maggiori, mobilitazioni e presidi nelle più importanti manifestazioni antimilitariste, concerti di band estere che erano delle vere e proprie bandiere del punk e della musica indipendente. Tra le più importanti manifestazioni in cui si trovarono coinvolti si possono ricordare quelle di Voghera, contro le carceri speciali, e di Comiso, un paesino del ragusano che, nell’estate del 1983, fu teatro di una enorme protesta contro l’installazione di missili Cruise nella locale base NATO, alla quale accorsero sostenitori da tutta Europa (c’erano anche membri dei Crass). La rappresentanza del Virus partecipò al gran completo, assieme a punk e attivisti provenienti da centri sociali di tutta la nazione, e fu un ulteriore modo di stringere sempre più solidi rapporti con chi la pensava alla stessa maniera.

Contemporaneamente, grazie ad una fitta serie di contatti con le maggiori band DIY italiane e con altri centri di attività controculturale, il Virus seppe essere il fulcro e il motore di quello che fu il primo tentativo di coordinare l’attività di controinformazione tra le varie realtà locali, tentando di organizzare, senza il contributo di alcun promoter, tour di gruppi punk provenienti da tutto il mondo, ed altresì promovendo il boicottaggio dei concerti in mano al business.

Il primo grande evento che rese Virus un punto di riferimento nazionale per la cultura DIY fu probabilmente “L’offensiva di primavera” (immagine 5), una tre giorni di concerti punk hardcore, organizzata nell’aprile del 1982 contro la repressione poliziesca: parteciparono circa cinquanta band provenienti da tutta Italia, riunendo un’intera “scena” nazionale in un unico luogo. Per la prima volta si prese coscienza della consistente entità del fenomeno: dieci ore di musica al giorno e un mare di folla durante tutte e tre le giornate. L’arrivo di tanta gente ed il successivo crearsi di un grosso interesse (anche dall’estero) permisero il finanziamento della stampa di dischi e giornali: in tutto ciò non vi era il minimo lucro, considerando che il prezzo di ingresso ai concerti era sempre di 2000 lire, circa 5 volte più basso dell’ingresso di un qualsiasi altro concerto. Purtroppo il terzo giorno dell’offensiva portò anche il deciso intervento della polizia, che fece sospendere il concerto; la presenza di questi giovani ribelli dall’aspetto inquietante, che producevano rumore e schiamazzi sino a tarda notte, deturpando con il loro aspetto la buona immagine della zona, fu causa di un estenuante braccio di ferro con il vicinato, che si unì in un comitato, attirando sempre maggiori attenzioni da parte delle forze dell’ordine sul problema Virus. Denunce, petizioni e scontri erano all’ordine del giorno, fino a quando, nel 1982, la proprietaria famiglia Mantovani si riappropriò del vecchio stabile per ristrutturarlo, costringendo i ragazzi a spostarsi nella limitrofa sede del Vidicon (un capannone situato nella stessa proprietà), dove il nuovo Virus ricostruito vedrà comunque la nascita di tante iniziative e attività per altri due intensi anni. Ma quello che conta, al di là dei singoli eventi od episodi, è quello che Virus ha rappresentato, al di fuori di Milano, per l’Italia: nel corso degli anni ‘82/83, quando il fenomeno punk in Italia era ai suoi apici, questo centro sociale fu un motore per l’intero movimento nazionale, seppe riunire band da tutta Italia e portare sul nostro suolo l’esperienza estera, seppe ispirare la formazione di nuove band indipendenti e spronare occupazioni e tentativi simili in altre città, seppe promuovere riviste, rassegne, iniziative che sensibilizzarono dibattiti e confronti trasversali ovunque, seppe, insomma, essere innovatore e stimolare innovazione.

Innovatrice fu la Virus Diffusioni, una sorta di negozietto e banchetto ambulante autogestito dai ragazzi di Virus, dove si poteva trovare ogni tipo di materiale controculturale che fosse autoprodotto: essa diffuse le basi della sottocultura in tutta la metropoli ed oltre. Parallelamente fu fondata Antiutopia Edizioni/Creazioni, per la pubblicazione di testi e riflessioni, in supporto alle esigenze creative e divulgative del collettivo.

Virus fu probabilmente, se non il punto di partenza isolato, almeno un esempio lampante del diffondersi del DIY in Italia, e della sua crescita consapevole negli anni a venire. Uno sconquassato gruppo di ragazzi ventenni ed arrabbiati, dentro quattro mura di un capannone abbandonato e costantemente difeso, seppero creare una rivoluzione, utilizzando la musica come mezzo per combattere le proprie battaglie e spargendo idee e messaggi che, a distanza di tanti anni, non sono ancora andati perduti.

Lo sgombero coatto che pose fine all’esperienza Virus avvenne il 15 maggio del 1984 (cfr. immagine 6). Una volta perso quello spazio, il nucleo organizzatore non tenterà di ripetere l’esperienza altrove, fatta eccezione per una trentina di “profughi”, che trovarono ospitalità al Garibaldi da parte di un gruppo di anarchici intransigenti; i rapporti tra le due fazioni furono però di continua tensione e la convivenza non durò più di un duro anno, senza lasciare grandi tracce.

Descritto il caso di Virus come esempio storico della nascita del movimento DIY in Italia, è il caso di fare una rapida analisi del fenomeno, dai suoi primi passi sino alla condizione attuale. Analisi che sarà ampiamente influenzata dai grandi progressi avvenuti nel settore della comunicazione, in quanto questi cambiamenti hanno stravolto la vita quotidiana così come i meccanismi che hanno caratterizzato il DIY nel corso del tempo.

Già negli anni di massimo splendore di Virus a Milano, ovvero attorno agli anni 1982/83, in Italia esistevano diverse realtà simili che andavano sviluppandosi, principalmente locate nelle grandi città e capaci di raccogliere il disagio delle periferie e di convogliare la rabbia verso nuovi canali. Bologna, Napoli, Bari, Torino, Genova, Pisa erano città che, seppure con scarsa stabilità e continui cambiamenti, erano già riuscite a costruire spazi controculturali operativi ed inseriti nel contesto di un network nazionale dedito all’organizzazione autogestita di eventi, tour e manifestazioni, che spesso diventavano occasioni di richiamo nazionale e spazi di interazione tra collettivi più o meno cooperanti. Un caso esemplificativo di come la fiducia, l’amicizia e il senso del rispetto comune fossero alla base dell’etica secondo cui si muovevano i primi spazi autogestiti italiani, può ben essere rappresentato dal Victor Charlie, locale pisano che nella sua breve esistenza è stato luogo di culto del panorama DIY, ospitando al suo interno festival e concerti che hanno attirato persone un po’ dappertutto; questo luogo era gestito dalla cosiddetta “Granducato hardcore”, ovvero una sorta di “lega” di amici appartenenti ai maggiori gruppi hardcore (genere musicale nato da un’estremizzazione del punk) della zona del granducato, ovvero Pisa/Livorno. Membri di alcune delle band più stimate all’interno dell’oramai ben colorita schiera di gruppi punk/hardcore italiani, quali CCM, I refuse it e Putrid Fever, si ritrovarono coinvolti in prima linea nella promozione della cultura DIY nella propria zona, tramite l’impegno comune nella gestione del Victor Charlie. Attraverso una serie ormai consolidata di contatti e di amicizie con altre band, fu possibile organizzare eventi capaci di attirare sempre più persone, e di promuovere Belfagor, etichetta sotto il cui marchio uscirono prodotti storici delle prime band autoprodotte italiane, tra i quali anche lavori degli stessi CCM.

Dal punto di vista musicale, l’Italia seppe nel corso degli anni ’80 ritagliarsi un posto di tutto rispetto all’interno del panorama hardcore mondiale. Questo nuovo genere musicale, nato intorno ai primissimi anni ‘80 negli Stati Uniti, unendo velocità elevatissime ad una notevole componente tecnica, capace di esprimere la rabbia del punk attraverso una tensione emotiva ancora maggiore, fece presto breccia in Italia attraverso una discreta serie di bands, quali Indigesti, Negazione, CCM, Raw Power, Crash Box, Kina e diverse altre: queste bands non si limitarono a riprodurre una sterile emulazione degli standard americani, ma furono in grado di aggiungere una componente personale non indifferente, capace di far parlare di un “italian sound” ben distinguibile, in grado di attirare l’attenzione di tutta Europa e persino degli Stati Uniti sulle nostre band più valide. Leggendo le biografie di numerosi gruppi dell’epoca, oramai entrati nella storia del DIY italiano, ci si può rendere conto di come in quegli anni bands motivate e fiduciose in se stesse, composte per lo più da ragazzi che vivevano per l’hardcore, riversando in questo genere musicale tutta la loro passione, riuscirono ad incendiare i palchi di centri sociali, locali e squat di tutta Europa, attraverso tour continui che univano in maniera irrazionale città di tutto il continente, mete selvagge di viaggi sgangherati fatti in nome dell’amicizia e della passione per la stessa musica.

Credo che sorga spontanea una domanda: in che maniera un circuito che rifiuta i canoni commerciali di promozione e distribuzione può riuscire a muoversi, in modo così unitario e cooperativo, attraverso i confini di diverse nazioni? Uno degli artefici del superamento di questi scogli, con anni di anticipo rispetto alla comunicazione virtuale introdotta da internet, è l’oggetto che rappresenta ormai un simbolo della sottocultura DIY: la fanzine.

La musica autoprodotta, non trovando spazio, in molti casi per sua stessa scelta, nelle riviste ufficiali di musica, usufruisce dell’indispensabile apporto delle fanzine, giornali autoprodotti da persone che cercano di dare il loro apporto alla diffusione della cultura DIY attraverso interviste a gruppi, recensioni di materiale e diffusione di opinioni su argomenti di stampo politico o sociale. La distribuzione delle fanzine, con la conseguente diffusione dei contenuti proposti, si fonda sugli stessi principi di qualsiasi altro prodotto DIY: l’idea della libera diffusione dell’arte e delle forme di espressione è primariamente alla base di questo tipo di mercato, che si poggia su mezzi che vanno dal baratto dei prodotti, per garantirne una diffusione più ampia possibile, al prezzo imposto, per non avvantaggiare forme di lucro distributivo. Nella sua forma più concreta questo desiderio si manifesta nel ripudio del concetto di copyright con il quale si rivendica la tutela dell’opera, garantendone invece solo il contributo pecuniario, attraverso lo sfruttamento commerciale, ben lontano da qualsiasi finalità artistica. Un comunicato emesso da uno squat torinese, il Barocchio Occupato, spiega così il punto di vista di chi si esprime attraverso l’autoproduzione nei confronti del diritto d’autore e dell’organo dello Stato preposto a tutelarlo, la discussa SIAE: “La S.I.A.E. è un’istituzione parassita creata dallo Stato Italiano nel ventennio fascista. Nasce dall’idea che la libera espressione si possa trasformare in merce da comprare e da vendere. Da qui la pia e impiegatizia illusione di molti autori di poter vivere con le gabelle imposte dalla SIAE ovunque si oda qualche nota o si sfogli un libro. In realtà i privilegiati sono pochi e, come si può facilmente intuire, i soliti trust editoriali e discografici e i loro autori e dipendenti più famosi. Tutti gli altri non vedono il becco di un quattrino o cifre irrisorie. In questo modo la SIAE si rivela per quello che è: un grosso carrozzone burocratico dedito all’estorsione capillare per foraggiare il redditizio business della cultura. Il sogno dei burocrati della SIAE è quello di poter controllare e salassare ogni più minuta forma creativa e reprimere ogni espressione che non si sottomette alle loro imposizioni. Per questo, dai balli al palchetto dei paesini più sperduti ai concerti organizzati negli spazi occupati, si infiltrano agenti più o meno segreti della Società Italiana Arraffa ed Estorci, compilando verbali, veramente impagabili, di decine di milioni. Il risultato è la repressione sistematica della libera espressione attraverso l’estorsione dell’ennesima tangente di Stato. Noi non vendiamo ciò che abbiamo di più intimo, lo regaliamo o preferiamo sprecarlo” (Barocchio Squat, 1994).

Un altro aspetto che non si può trascurare è l’importanza che determinate fanzine hanno avuto per lo sviluppo di un senso di coesione volto alla formazione di un circuito nazionale di spazi, gruppi e collettivi in reciproco supporto e collaborazione. Si veda il caso di “Punkaminazione”, fanzine esistente sin dai tempi di Virus, con redazione itinerante gestita dalle varie comunità punk: ogni sua pagina corrispondeva ad una situazione locale, il che permetteva alle varie realtà autogestite di comunicarsi reciprocamente, a cadenza trimestrale, opinioni su dischi, concerti e fatti politici. Pisa, Firenze, Roma, Udine, Milano, Torino, Napoli, Bari, Genova, Modena, Sicilia e Sardegna, ogni realtà aveva la sua pagina attraverso cui esprimersi e cercare solidarietà per iniziative o manifestazioni in fase di organizzazione: è proprio attraverso il confronto comune sulle pagine di “Punkaminazione” che la comunità punk decise di partecipare in massa, assieme agli attivisti anarchici e pacifisti, alla manifestazione di Comiso nel 1983. E’ ancora grazie ad una iniziativa intrapresa dai ragazzi di Virus sulle pagine della fanzine che venne organizzato il tour italiano dei Disorder, band simbolo della nuova ondata punk d’oltremanica, che riuscirono a fare ben cinque esibizioni in Italia (Napoli, Bologna, Vicenza, Alessandria e Milano) senza che nessun agente si fosse occupato della loro promozione, ma avendo direttamente trattato con i ragazzi di Milano che, grazie al sostegno di “Punkaminazione”, erano stati in grado di raccogliere alleati in altre città per organizzare il tour.

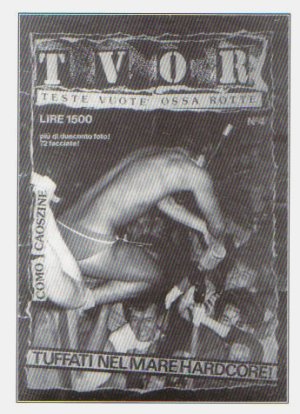

La diffusione della controcultura punk e hardcore nei primi anni ’80 fu garantita anche da altre fanzine, come la politicissima “Attack”, curata dai bolognesi Raf Punk, o la spezzina “Archeopterix”, dalla grafica sorprendentemente ricercata, ma la parte del leone, in quegli anni, la recitò la milanese “T.V.O.R.” (“Teste vuote, ossa rotte”, cfr. immagine 4), che, ricalcando lo stile tipico della californiana “Maximum Rock’n’roll”, riuscì a vendere sino a 5.000 copie, grazie a contenuti non solo prettamente musicali, a tante foto e ad una grafica d’effetto, valorizzata dalla stampa su carta patinata nera. Quello che di incredibile riuscì a fare “T.V.O.R.” fu merito dell’enorme spirito di iniziativa e della passione che legava i due ragazzi che la gestivano alla musica hardcore: nel 1984, per esempio, acquistarono anticipatamente, a prezzo ridotto per la distribuzione, duecento copie di un nastro autoprodotto da due giovani band di Torino, i Declino e i Negazione (cfr. immagine 9), entrambe alle prime armi ma motivatissime e gravitanti attorno al nascente circuito del DIY. Si trattava di una audiocassetta che queste due bands avevano registrato prima di partire per il loro primo strampalato tour europeo, con copertina in bianco e nero e scritta interna che recitava: “Come band abbiamo deciso di muoverci ai margini, il più possibile al di fuori di ogni business commerciale, lontani dalle brame di controllo dei manager dell’ultima ora. Autogestione ed autoproduzione, quindi, con la totale autonomia nei confronti del potere organizzativo/discografico. Dobbiamo continuare ad agire senza farci tappare la bocca, consapevoli che la libertà è solo un pezzo di vita che possiamo strappare ai compromessi quotidiani” (Declino-Negazione, 1984). A questo nastro fu dato il nome di “Mucchio selvaggio”, in onore allo storico film di Peckinpah su un gruppo di banditi in fuga, uniti dal senso di amicizia. Era venduto al prezzo di copertina di 2.500 lire ed attualmente rappresenta una delle più importanti e valide autoproduzioni della storia del nostro DIY: mai sarebbe stato possibile realizzarla senza l’apporto economico e distributivo di TVOR. I Declino ebbero vita breve, ma grande importanza per la storia del genere, mentre i Negazione segnarono la storia del DIY e dell’hardcore italiano, suonando a lungo in tutto il mondo sino al 1992 e producendo dischi indimenticabili; sicuramente, al pari di poche altre band in Italia, seppero rappresentare l’hardcore italiano al di fuori dei confini. Le prime mille copie del nastro furono esaurite in fretta, la successiva ristampa di 1.500 copie fu consegnata direttamente a distributori alternativi di ogni dove e quando la C.O.R. di Bristol propose di stampare la cassetta su vinile e distribuirla per il mondo, le band accettarono, aggiungendo all’interno della versione LP il seguente testo: “Mucchio selvaggio non è solo una cassetta (e adesso un disco) di Declino e Negazione, ma qualcosa di più: un mucchio di amici, una grande cooperazione tra due band, un pezzo importante delle vite che abbiamo condiviso, suonando e viaggiando in Italia ed in Europa” (Declino-Negazione, 1986); la firma era “Declino-Negazione: The wild bunch crew”.

Per capire meglio che cosa si intende quando si parla di spirito DIY e cooperazione, un ottimo esempio può essere descrivere il microcosmo in cui le band stesse agivano in quegli anni. Ecco come Silvio Bernelli, bassista dei Declino al tempo dell’uscita del “Mucchio selvaggio”, e successivamente membro degli Indigesti, una delle band hardcore italiane che più ebbero successo oltre confine, ci racconta i frenetici preparativi di un gruppo di ragazzi appena maggiorenni in procinto di attraversare per la prima volta l’Europa per promuovere la loro prima autoproduzione: “Non avevamo abbastanza contatti per gli USA, ma il disco dei Declino e gli articoli delle fanzine sui Negazione ci avevano fatto conoscere negli ambienti hardcore di diversi Paesi Europei. In più, lo stile raffinato e dirompente attribuito ai gruppi italiani ci permetteva di tentare l’avventura. Era il momento giusto per portare la nostra musica oltre il confine. Valutammo la questione sotto ogni aspetto. Gli altri erano liberi da impegni, ma Zazzo ed io avevamo l’esame di maturità. Decidemmo di proporci per il mese di agosto. Il problema del mezzo per muoverci fu risolto nel modo più semplice. Ci saremmo spostati in treno con l’abbonamento Inter Rail. Per contattare gli organizzatori dei concerti scrivemmo un volantino in inglese. Raccontammo la storia dei nostri gruppi, mettemmo in chiaro che Declino e Negazione dovevano suonare sempre insieme perché Tax faceva parte di entrambe le band, e formulammo le nostre richieste: una cifra simbolica come rimborso spese, batteria e amplificatori da basso e chitarra a disposizione, ospitalità gratuita. Spedimmo il volantino a una lista di promoter, locali e band in tutta Europa. Era un metodo pionieristico per andare a suonare la prima volta fuori dall’Italia, ma eravamo certi che avrebbe funzionato. (….) Le date all’estero trovarono conferma. Erano ancora lontane dal disegnare un tour vero e proprio, ma per noi costituivano un’avventura ai confini della realtà. Il concerto al grande raduno antirazzista del Chaos Tag a Bielefeld, in Olanda, era previsto per il 3 agosto. Dieci giorni vuoti, che avremmo dedicato a non si sa bene quale tipo di vacanza, lo separavano dalle altre date. Eravamo riusciti a disporle solo in una sequenza irrazionale: Berlino, Groningen in Olanda, Aarhus in Danimarca. Michele, il batterista dei Negazione, avrebbe viaggiato per conto suo e si sarebbe ricongiunto a noi in coincidenza dei concerti. Un gruppo di una dozzina di amici avrebbe seguito i nostri spostamenti…” (Silvio Bernelli, 2003, pp. 78, 79, 84).

Questo stralcio di racconto è in grado di descriverci tanti aspetti del fenomeno che stiamo analizzando tramite una semplice ricostruzione dell’organizzazione di un tour, che permise ad un gruppo di ragazzi uniti da musica, idee e amicizia di vivere un’esperienza indimenticabile: non c’era nessuna finalità specifica o obiettivo da raggiungere, eppure, per quanto il clima fosse rilassato e amichevole, niente era fatto per gioco ed ognuno aveva il suo ruolo e la sua funzione. Se i Declino si sciolsero poi in breve tempo, è vero però che i Negazione di tour ne fecero tantissimi altri, arrivando negli anni successivi a suonare in tutta l’Europa e negli Stati Uniti, contando solo sulle proprie forze e sull’appoggio fraterno di chi credeva in loro. La passione era talmente forte che niente sembrava impossibile, anche se i mezzi erano scarsi. DIY, infatti, non significa non disporre di un’organizzazione rispetto agli impegni presi: ancora Silvio Bernelli ci racconta come le due band si autogestirono in occasione dell’uscita del nastro Mucchio Selvaggio e nell’organizzazione del successivo tour: “Ci dividemmo i compiti. Marco si sarebbe occupato della duplicazione delle cassette, io della stampa delle copertine. Zazzo avrebbe spedito il materiale promozionale agli indirizzi che Tax aveva selezionato. Sandro, Mungo, Carlo e altri amici ci avrebbero dato una mano qua e là. Per trovare una sala di incisione migliore di quella utilizzata per il precedente disco dei Declino chiedemmo aiuto a Roberto, l’ex bassista degli Indigesti, che bazzicava gli studi di registrazione da un po’. Roberto ci offrì di produrci il disco e ci consigliò uno studio vicino Torino di proprietà di un suo amico. Piombammo in sala di registrazione come assatanati e incidemmo tutto il materiale in un paio di settimane” (Silvio Bernelli, 2003, p. 79). Parole significative dello spirito e dell’unione che legava i primi creatori di autoproduzioni e di forme artistiche controculturali in quei primi anni di movimento: chiunque coltivi ai nostri giorni la pratica e la passione per il DIY conosce, almeno sommariamente, la storia di questo movimento in Italia, essendo tutt’ora fonte di ispirazione ed insegnamento.

Alla fine degli anni ’80 molti dei gruppi autori dei primi dischi DIY cominciarono a sciogliersi, avviando un certo periodo di stallo nel panorama italiano, che si dilungò sino alla prima metà degli anni ’90. Non ci fu mai un periodo di inattività totale: era semplicemente finita un’epoca, e se ne stava aprendo un’altra.

Gli anni ’90, soprattutto nella seconda metà, furono anni incredibili dal punto di vista delle autoproduzioni e delle produzioni indipendenti: iniziarono a nascere le prime etichette che promuovevano musica punk/hardcore attraverso produzioni professionali e muovendosi in un circuito di distribuzione indipendente, e si ampliarono notevolmente gli orizzonti musicali nel DIY. Il panorama appariva molto più variegato e difforme rispetto alla prima ondata: le stesse band si frammentarono in una miscela di suoni e tematiche molto diverse tra loro, assumendo ognuna una propria sfumatura. Alla vecchia scuola, fatta di musica veloce e testi di sfogo politico/sociale, si affiancò una nuova concezione più personale ed intimista delle liriche e la musica si avvicinò a sonorità più sperimentali, al di fuori dei canoni classici del genere. Diventò frequente la scelta di cantare in inglese, mentre in passato veniva preferita la lingua italiana per la capacità di rendere comprensibili a tutti testi e slogan. Molte delle band attualmente in circolazione si rifanno chiaramente al suono di band di quel periodo: nomi come Frammenti, Concrete, With Love, Sottopressione, By all means, Eversor o One fine day, nell’estrema diversità della loro proposta, divennero capisaldi della tradizione DIY.

Dagli anni ’90 ad oggi si può tracciare una linea continua che arriva sino all’attuale panorama, non senza rilevare le differenze prodottesi in questo arco di tempo. Oggi più che mai appare confusa la linea di demarcazione tra piccole etichette di stampo DIY ed etichette indipendenti, dall’aspetto esteriore aziendale, ma tuttavia dedite alla promozione di musica attraverso canali alternativi più o meno interni al sistema. Un fenomeno interno al DIY che nel corso del tempo è andato amplificandosi e che riscuote attualmente notevoli adesioni, è quello della coproduzione, in cui diverse etichette uniscono le proprie forze per realizzare una stessa uscita. Grazie a questa pratica nessuna etichetta si assoggetta a grossi sforzi economici e si garantisce una buona distribuzione di partenza del prodotto, grazie ai banchetti delle etichette coproduttrici, dislocati in zone diverse della penisola. Un’altra forma tipica del DIY tutt’ora molto in voga è rappresentata dagli split, ovvero dischi dove due o più band si dividono lo spazio a disposizione, ognuna apportando il proprio contributo musicale per realizzare un prodotto comune, che rispecchi le aspettative di tutti i partecipanti.

Tuttavia, essendo il circuito DIY da sempre estremamente legato all’aspetto della comunicazione (che in una sottocultura si rivela di primaria importanza al fine di mantenere strutture e coesione), le differenze più significative rispetto al passato sono state portate dall’avvento di internet. Tutto è cambiato: i cataloghi, che una volta venivano spediti a domicilio dalle più importanti etichette e distribuzioni per tenere le persone al corrente di aggiornamenti e novità, ora vengono consultati direttamente sui siti delle etichette; le vecchie fanzine cartacee sono ora disponibili sul web, anche se non si sono mai estinte; forum e messageboards dedicati ad argomenti vicini a tematiche sottoculturali, siano essi di matrice musicale o sociale, diventano spesso luoghi di incontro e scontro di mentalità differenti, presentandosi, di frequente, come un’arena in cui ognuno si sente in diritto di parlare in completa libertà, anche grazie alla copertura di nickname fasulli o all’anonimato.

Internet ha aperto le porte della comunicazione globale alle nuove forme di espressione che, nel momento in cui si dichiarano svincolate da qualsiasi tipo di diritto d’autore all’interno del web, possono essere diffuse liberamente tramite questo efficacissimo canale, dotato di un potenziale enorme di diffusione. Tante band autoprodotte decidono di mettere completamente e gratuitamente a disposizione on-line i propri lavori, persino le etichette alternative ad impostazione commerciale inseriscono mp3 promozionali dei propri artisti per dare loro visibilità e risalto. In un’epoca in cui, più che sommersi, siamo assuefatti dal bombardamento pubblicitario, la rivoluzione sta nel mettere l’opera a libera disposizione di chiunque voglia usufruirne, svincolandola dal concetto di prodotto. Le band possono facilmente venir contattate dagli interessati, ed occuparsi in prima persona di distribuire i propri lavori a chi lo richiede, come nella prassi DIY. Le webzine si servono di report, recensioni e interviste per dare panoramica della situazione musicale, sia a livello di majors che di musica indipendente o autoprodotta. I concerti e gli eventi sono quasi interamente organizzati e promossi in rete, attraverso una strategica serie di siti e messageboards in cui sistematicamente compaiono tutte le iniziative musicali promosse a livello locale e nazionale.